脾为后天之本,肾为先天之根。当这两个重要脏腑的阳气同时衰弱时,人体就像失去了两座生命之火的灯塔,从手脚冰凉到晨起腹泻,从腰膝酸软到水肿难消,种种不适如同寒冬里逐渐冻结的溪流。这种被称为「脾肾阳虚证」的状态,在中老年群体中尤为常见,数据显示其发病率随着年龄增长呈显著上升趋势。

一、识别生命能量的警示信号

脾肾阳虚的典型症状往往呈现「冷、虚、肿」三大特征。患者常自述冬季四肢如浸冰水,即使盖厚被也难以回暖;晨起肠鸣即泻,粪便中夹杂未消化食物;更伴随着腰腹部的冷痛感,仿佛体内埋着冰块。值得警惕的是,部分人群可能仅表现为顽固性夜尿增多或反复发作的口腔溃疡,容易与其他疾病混淆。

儿童患者多表现为生长发育迟缓、挑食厌食,而孕妇群体则需特别注意下肢浮肿与胎动不安的关联性。临床上曾接诊一位45岁女性患者,长期用清热解治疗「上火」症状,结果导致晨泻加重、月经量少,经辨证实为脾肾阳虚引发的虚火上扬,误治两年方得纠正。

二、温补治疗的黄金法则

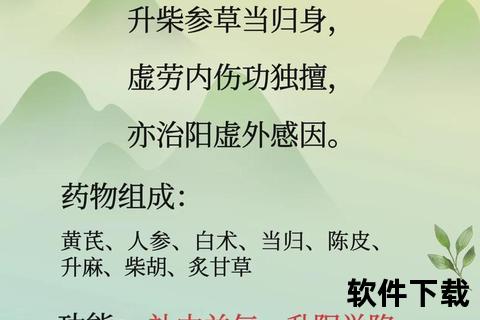

中医治疗强调「益火之源,以消阴翳」的核心思想,通过药物配伍重建脾肾阳气的动态平衡。经典配伍规律呈现三大方向:

1. 温阳祛寒组合:附子+干姜构成的火力核心,配合人参、白术的培土之力,形成如附子理中丸的经典架构。这类方剂尤适用于胃脘冷痛、呕吐清水等中焦虚寒突出者。

2. 化气利水组合:真武汤中附子与茯苓的配伍堪称典范,附子温肾阳化气,茯苓健脾利水,佐以白术、生姜形成立体化治疗网络,对下肢凹陷性水肿效果显著。

3. 固涩止泻组合:四神丸采用补骨脂+肉豆蔻+五味子的「铁三角」结构,补骨脂温肾阳,肉豆蔻暖脾止泻,五味子收敛固涩,三药协同治疗五更泄泻。

临床运用时需把握「三因制宜」原则:北方严寒地区可适当增加肉桂用量;糖尿病患者可将饴糖替换为山药;化疗后阳虚患者需配伍鸡血藤等养血之品。某三甲医院统计显示,辨证准确情况下,这类方剂治疗慢性腹泻的有效率达83.6%。

三、生活调护的智慧传承

明代医家张景岳强调「善补阳者必于阴中求阳」,日常食疗可选用羊肉羹(羊肉+当归+生姜)温而不燥,核桃芡实粥(核桃仁+芡实+粳米)兼顾脾肾。需要特别提醒的是,市售阿胶糕多滋腻碍胃,阳虚便溏者反易加重症状。

运动养生推荐「朝阳桩」:每日晨起面东而立,双脚与肩同宽,双手环抱如球,配合深长腹式呼吸。此功法源自道家导引术,能激发命门真火。监测数据显示,持续练习3个月者手足温度平均提升1.2℃。

四、预警红线与就医指南

当出现以下情况需立即就医:

特殊人群需注意:孕妇忌用附子类方剂,儿童用药量需按体重折算,肿瘤患者使用温补药需配合现代医学评估。某临床案例显示,一位肝硬化腹水患者自行加倍服用实脾散,导致血钾异常升高,经急诊透析方转危为安。

生命的阳气如同地球的温室效应,需要精细维护而非粗暴干预。理解脾肾阳虚的本质,掌握科学调理方法,既是对传统医学智慧的传承,更是现代人应对亚健康状态的必修课。当出现疑似症状时,建议记录「症状日记」——包括每日体温、二便情况、饮食内容等,这份记录将成为医生辨证论治的重要依据。记住:真正的健康管理,始于对身体信号的敬畏与解读。