新生儿呱呱坠地时,喂养便成为新手父母最关切的话题。当粉嫩的小嘴急切寻找食物,时钟滴答声中交织着爱与焦虑——究竟该严格遵循三小时一次的喂养法则,还是顺应婴儿啼哭及时哺喂?这个看似简单的选择题,隐藏着生命早期营养摄入的微妙平衡。

一、解密喂养时钟:科学视角下的间隔规律

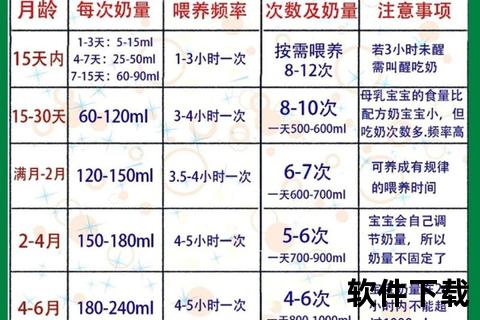

新生儿的胃部犹如一颗玲珑的樱桃,出生首日仅能容纳5-7毫升乳汁。这种生理特性决定了最初两周需要高频次喂养,通常每1.5-2小时就需要哺喂一次。随着胃容量从第三天的核桃大小(22-27ml)逐步扩展到满月时的鸡蛋大小(80-120ml),喂养间隔自然延长至2.5-3小时。

特殊配方奶粉可能改变这一规律。适度水解蛋白配方或高乳清蛋白配方的消化速度比普通配方快30%,这类奶粉喂养的婴儿可能提前半小时出现饥饿信号。早产儿专用配方因含有预消化营养素,胃排空速度更是缩短至2小时左右。

二、喂养节律动态图谱:月龄发展轨迹

• 0-28天新生儿期:实行弹性喂养制度,昼夜喂养8-12次。若出现持续觅食反射、吸吮手指等行为,即使未达2小时也应响应需求

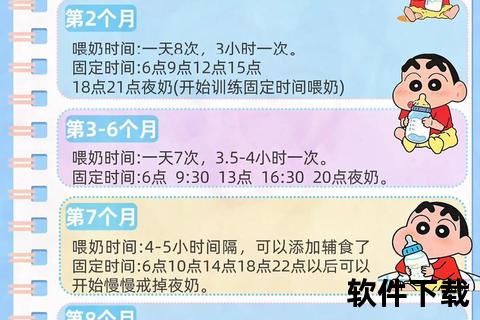

• 1-3月龄:逐步形成3-4小时间隔。此时单次奶量可达90-150ml,但猛涨期可能出现短暂返祖式频繁进食

• 4-6月龄:建立4小时生物钟。此时引入辅食信号显现,如对成人食物产生兴趣、挺舌反射消失,但奶量仍需维持800ml/日

昼夜节律分化过程中,夜间间隔可较白天延长1小时。例如三月龄宝宝日间3小时哺喂,夜间可达4-5小时,为未来断夜奶铺垫基础。

三、需求识别系统:超越钟表的喂养智慧

饥饿的早期征兆常被忽视——眼球快速转动、嘴唇咂动、头部转向触觉刺激,这些细微动作比哭闹提前10-15分钟出现。而过度喂养的警示信号更具迷惑性:喷射状吐奶可能提示胃食管反流,绿色泡沫便则暗示乳糖超载。

实施「饥饿-饱足」响应机制时,建议采用3D观察法:

1. 每日尿片计数:6片以上中等重量尿布为摄入充足标志

2. 体重增长曲线:正常范围是每周增长150-200克

3. 精神状态矩阵:喂养后1小时维持清醒愉悦状态为理想指标

四、特殊情境应对策略

早产儿需要更密集的「微量喂养」模式,初始每次0.5-1ml/kg,间隔1-1.5小时。对于消化功能较弱的婴儿,可选择含益生菌(如乳双歧杆菌HN019)的配方奶粉,其蛋白质吸收率提升18%。

遇到拒奶危机时,可尝试「三温两触」安抚法:将奶液温度调整至37℃、母亲体温温暖奶瓶、轻声哼唱建立触觉-听觉联结。若持续4小时拒绝进食或出现脱水征象(囟门凹陷、皮肤弹性下降),需立即就医。

五、结构化喂养方案设计

建议制作「喂养密码本」记录:

07:00 配方奶120ml(含乳铁蛋白配方)

10:30 抗拒进食,采用飞机抱后成功摄入90ml

13:00 正常哺喂,吞咽节奏均匀

通过连续72小时记录可发现隐藏规律,如午后消化效率降低时可调整奶液浓度。数字工具如喂养APP能自动生成摄入分析报告,识别消化不良高风险时段。

生命最初的营养节奏,是写在基因里的成长密码,更是亲子默契的初次对话。当科学指南与养育直觉相遇,我们终将读懂那串独特的生物钟密码——它不在冰冷的计时器里,而在每一次温柔回应时婴儿满足的咂嘴声中。