月经是女性健康的晴雨表,其周期、经量及伴随症状的变化往往反映着身体内在状态。当原本规律的生理周期出现提前、延迟或经量异常时,不仅带来生活困扰,更可能提示激素水平失衡或器质性病变。数据显示,超过60%的育龄女性曾经历不同程度的月经紊乱,其中既有环境压力导致的短期失调,也有需要医学干预的复杂病因。本文将系统解析月经紊乱的科学应对策略,帮助女性建立个体化的健康管理方案。

一、识别异常信号

月经紊乱的核心判断标准包括周期频率(21-35天)、经期时长(2-8天)和经量变化(50-80ml)。若出现以下情况需警惕:

1. 周期异常:连续3个月周期短于21天或长于35天

2. 经量失衡:单周期使用卫生巾超过20片(经量过多)或不足5片(经量过少)

3. 伴随症状:剧烈痛经影响日常活动、非经期出血、经血异味或块状物增多

特殊人群需特别注意:青少年初潮后2年内周期不稳属正常生理现象;更年期女性若停经后再次出血,需排查子宫内膜病变。

二、致病机制解析

月经紊乱的成因可分为功能性与器质性两类:

三、阶梯式干预方案

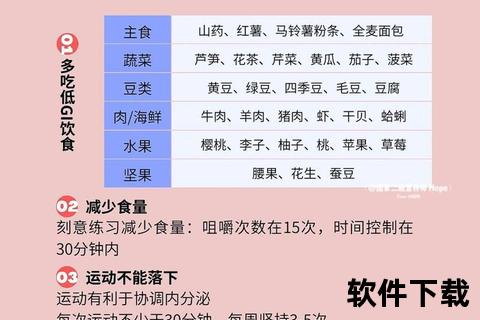

1. 基础生活调整(适合轻度失调)

2. 中西医结合治疗

3. 特殊情境处理

四、预防体系构建

1. 自我监测工具:使用Clue、Flo等APP记录基础体温曲线,排卵期体温上升不足0.3℃提示黄体功能不足

2. 环境控制:减少双酚A暴露(避免微波塑料盒加热食物),工作间隙每2小时活动改善盆腔循环

3. 心理调适:正念冥想降低皮质醇水平,社交支持系统缓冲压力激素影响

当出现持续3个月经周期异常、剧烈腹痛伴随发热、或非经期流血时,需立即妇科就诊。40岁以上女性建议每年进行AMH检测评估卵巢储备功能。通过建立"监测-调整-干预"的三级管理网络,80%的功能性月经紊乱可获得显著改善。