月经周期紊乱、经量异常或伴随不适症状是女性健康的重要警示信号。中医将这类问题统称为“月经不调”,其背后可能涉及气血失衡、脏腑功能失调等复杂机制。据临床统计,约76%的女性在生育年龄阶段会经历不同程度的月经异常,而中医辨证施治体系通过千年实践积累,形成了独特的诊疗思路。

一、中医视角下的病理机制

月经不调的核心病机可归纳为“气血失调、冲任损伤”,具体表现为四大证型:

1. 气血虚弱型:面色苍白、经色淡红、量少淋漓,多因长期营养不良或慢性疾病消耗所致

2. 寒凝血瘀型:经期延后、血块明显、小腹冷痛,常见于嗜食生冷或经期受寒人群

3. 肝郁气滞型:经前乳胀、情绪抑郁、经血暗紫,多与精神压力过大相关

4. 肾精亏虚型:腰膝酸软、经期紊乱、经量稀少,多见于多次流产或高龄女性

临床观察发现,现代女性因工作压力导致的肝郁气滞型占比高达42%,而寒凝血瘀型在年轻群体中呈上升趋势。

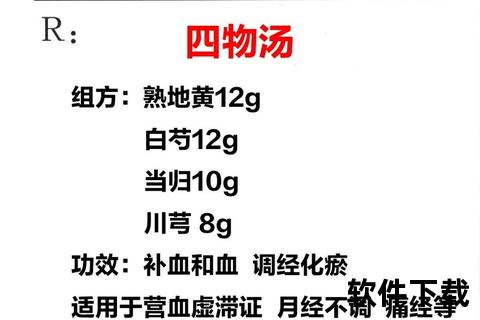

二、经典验方与辨证应用

中医治疗强调“一证一方”,根据体质差异精准配伍:

1. 补血调经方(当归15g、熟地12g、白芍10g)

2. 温经化瘀汤(肉桂6g、红花9g、桃仁12g)

3. 疏肝调经饮(柴胡12g、香附9g、郁金10g)

4. 益肾固冲汤(杜仲15g、续断12g、山药20g)

三、特殊人群调理要点

1. 青春期女性:初潮后2年内周期波动属正常现象,但若闭经超过3个月需警惕多囊卵巢综合征

2. 备孕女性:建议经净后3天开始监测基础体温,周期异常者优先选择安冲调经汤调理

3. 更年期女性:慎用活血过强方剂,推荐金巢膏食疗方平衡雌激素

4. 术后患者:人工流产后出现经量突减,宜用益母草复方配合盆底肌训练

四、居家调理指南

1. 经期膳食方:

2. 穴位保健法:

3. 症状监测表(需连续记录3个周期):

| 日期 | 经量分级(1-5级) | 血块情况 | 伴随症状 |

|||||

| 3.1-3.5 | 3级(普通) | 少量血块 | 腰酸 |

当出现单次经量超过80ml(约浸透16片卫生巾)或闭经超90天,应立即就医。

五、现代研究进展

1. 代谢组学分析证实,经典方剂能调节17β-雌二醇代谢通路

2. 红外热成像技术显示,针灸治疗可使子宫区域温度提升1.2-1.8℃

3. 临床大数据显示综合疗法(中药+针灸)有效率较单一治疗提升28%

需要特别提醒的是,38%的月经紊乱患者伴随甲状腺功能异常,建议年度体检时增加性激素六项检查。通过建立“体质辨识-阶段调理-长期追踪”的全周期管理模式,中医在月经不调防治中展现出独特优势,但切记需在专业医师指导下进行系统调理。