肺癌晚期的生存期是患者及家属最为关切的问题之一。随着医学进步,晚期肺癌的治疗策略已从单纯延长生存期转向兼顾生活质量与长期生存的个体化管理。以下将从关键预后因素、科学评估工具及实用管理策略三个维度,为患者提供系统性的生存期解析。

一、生存期核心影响因素解析

1. 肿瘤生物学特性

病理类型与基因突变:非小细胞肺癌(如腺癌、鳞癌)生存期普遍优于小细胞肺癌。ALK、EGFR等驱动基因阳性的患者通过靶向药(如奥希替尼、洛拉替尼)可显著延长生存期,部分患者无进展生存期可达5年以上。

转移部位与范围:脑转移患者中位生存期约6-11个月,骨转移约6-12个月,而寡转移(≤3个转移灶)通过局部放疗联合药物治疗,可能突破传统生存预期。

2. 患者个体特征

年龄与性别:年轻患者(≤65岁)因耐受性强,生存期较老年患者延长40.9%;女性患者因激素保护作用,死亡风险降低31.6%。

营养与免疫状态:体重下降>5%的患者生存期缩短30%,而免疫评分高的患者对PD-1抑制剂响应率提升50%。

3. 治疗响应与策略

一线治疗选择:靶向药(如三代ALK抑制剂)将疾病进展风险降低81%,免疫联合化疗使PD-L1高表达患者5年生存率达23.2%。

耐药后管理:奥希替尼耐药后仅10%患者发现新靶点,但双抗药物(如埃万妥单抗)及ADC药物(如U3-1402)为后续治疗提供可能。

二、生存期科学评估工具

1. 临床分期系统

TNM分期仍是预后评估基石。M1c期(多器官转移)中位生存期仅6.3个月,而局部转移(M1a/b期)可延长至11.4个月。新版NCCN指南新增NRG1、FGFR等检测靶点,帮助识别潜在治疗机会。

2. 动态监测指标

影像学评估:PET-CT可区分骨转移修复与进展,MRI精准监测脑转移活性。

液体活检:循环肿瘤DNA(ctDNA)检测较组织活检更早提示耐药风险,指导治疗调整。

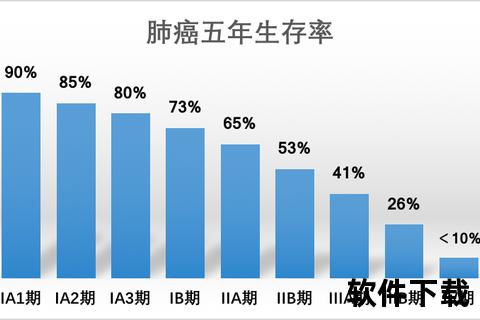

3. 生存率解读误区

5年生存率反映群体数据,个体差异显著。例如,EGFR突变患者实际生存期可能超出统计中位值2倍以上。

三、生存期优化管理策略

1. 精准治疗选择

基因检测先行:初诊时需完成至少EGFR、ALK、ROS1等9项基因检测,避免遗漏靶向治疗机会。

分阶段目标管理:寡转移患者采用“药物+局部治疗”模式(如立体定向放疗),部分可实现长期控制。

2. 症状管理与支持治疗

疼痛控制:神经侵犯性疼痛需联合类药物与抗惊厥药(如加巴喷丁),而非依赖普通止痛药。

营养干预:口服营养补充剂(ONS)可使恶病质患者体重稳定率提高60%。

3. 心理与社会支持

焦虑抑郁发生率高达42%,认知行为疗法(CBT)联合抗抑郁药可提升治疗依从性30%。建议家属参与“预立医疗照护计划”(ACP),明确治疗偏好与生活质量目标。

四、患者行动指南

1. 紧急就医信号

出现咯血、持续胸痛或意识模糊(提示脑转移加重),需立即急诊处理。

2. 日常监测清单

每周记录体重、呼吸频率及疼痛评分(0-10分)。

每月复查血常规与肝肾功能,靶向治疗患者需增加心电图监测(QT间期延长风险)。

3. 资源获取途径

参与临床试验(如CROWN研究)可优先获得前沿疗法,国内患者可通过医院GCP中心或专业平台(如“全球肿瘤医生网”)申请。

肺癌晚期生存期的突破,依赖于分子分型指导下的精准治疗、多学科协作管理及患者生活质量的系统性提升。随着ADC药物、双抗疗法等新技术的发展,晚期肺癌正逐步向“慢性病”模式转变。患者应积极与医疗团队沟通,制定个体化生存目标,在科学治疗与身心平衡中寻找最佳路径。

相关文章:

文章已关闭评论!