咳嗽与气喘作为呼吸系统疾病的常见症状,不仅影响生活质量,更可能预示着支气管炎、哮喘等慢性疾病。随着中医药现代化进程的推进,以恒制咳喘胶囊为代表的中成药逐渐成为临床治疗的重要选择。本文将深入解析这一经典组方的科学内涵,帮助公众正确认识其作用机制与使用要点。

一、中药组方的科学密码

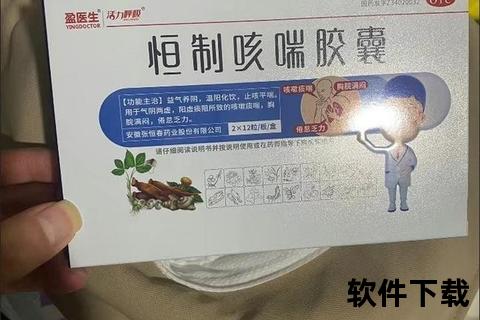

恒制咳喘胶囊由18味药材构成,其配伍遵循"君臣佐使"的中医理论(图1)。核心成分红参、西洋参双补气阴,肉桂温补肾阳,形成扶正固本的基础。法半夏、陈皮、沉香等药材通过燥湿化痰、行气降逆的作用,直击痰阻气逆的病理关键。现代药理研究发现,紫苏叶中的紫苏醛可舒张支气管平滑肌,丁香酚具有抗炎抗菌活性,这与薄层色谱检测结果相印证。

特别值得关注的是组方中的"药对"配伍:生姜与甘草调和药性,减轻胃肠刺激;佛手与香橼协同疏肝理气,改善胸脘满闷;白及与红花活血化瘀,促进病灶修复。这种多靶点、多层次的配伍模式,正体现了中医药整体调理的优势。

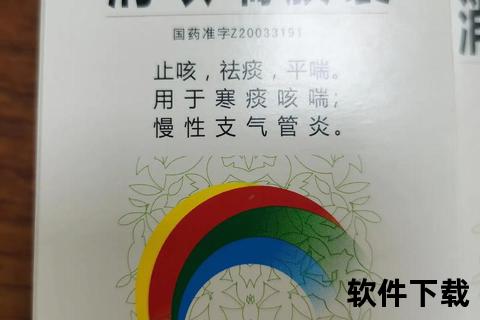

二、适应症与作用机制

该药物适用于三类典型症状群:①慢性咳嗽伴白色黏痰,活动后喘息加重;②胸闷气短伴随倦怠乏力、自汗盗汗;③寒冷刺激或季节变化时症状反复。临床数据显示,对慢性支气管炎急性发作期的总有效率可达82.6%,尤其对老年患者夜间阵发性咳嗽效果显著。

其作用机制包含三个维度:调节免疫(红参多糖增强巨噬细胞活性)、改善微循环(红花黄色素增加肺血流量)、调节神经递质(丁香酚抑制P物质释放)。与传统西药相比,该药在改善体质、减少复发方面更具优势,但起效时间通常需要3-5天,建议与急救支气管扩张剂配合使用。

三、临床使用指南

剂量与疗程:建议起始剂量为每日4粒(早晚各2粒),症状控制后逐渐减至维持量2粒/日。临床研究显示,连续服用2个月可显著降低急性发作频率。但需特别注意,当出现痰液黄稠、发热等热证表现时,应及时调整治疗方案。

特殊人群警示:孕妇禁用(组方含活血化瘀成分);月经期女性可能出现经量增多,建议暂停服用;糖尿病患者应注意胶囊辅料中的淀粉含量。值得注意的是,部分患者服用后出现轻度胃脘不适,建议改为餐后服用,并避免与咖啡、浓茶同服。

联合用药原则:与抗生素联用时需间隔2小时;与β受体激动剂配合可增强平喘效果;但应避免与中枢性镇咳药(如可待因)联用,防止痰液滞留。临床案例显示,配合穴位敷贴(天突、定喘穴)可提升疗效。

四、预防与生活管理

建立"三级预防"体系:一级预防强调及避免冷空气刺激;二级预防建议定期进行肺功能检测;三级预防则通过中医体质辨识(多为气虚质、痰湿质),制定个性化调理方案。饮食方面,推荐百合银耳羹(润肺)、陈皮薏米粥(化痰),忌食海鲜、肥甘厚味。

运动康复建议采用"调息三步法":①腹式呼吸训练(每日2次,每次10分钟);②八段锦"双手托天理三焦"式;③功率自行车低强度有氧运动。对于职业暴露人群(教师、矿工等),建议每季度进行中医肺系调理。

五、研发进展与质量控制

最新质控技术采用HPLC-DAD-CAD联用技术,实现对橙皮苷、丁香酚等12种活性成分的同步检测。2024版《中国药典》修订草案中,新增了重金属及农药残留限量标准,要求赭石中砷含量≤2.0mg/kg。临床前研究显示,纳米微囊技术可使生物利用度提升37%,这为剂型改良提供了新方向。

作为传承百年的经典组方,恒制咳喘胶囊的临床应用需要医患共同把握"精准用药"与"整体调理"的平衡点。建议患者在医生指导下建立治疗档案,记录症状变化、药物反应等关键数据,通过中西医结合的模式实现呼吸健康的长效管理。