维生素C的透明小药片、酸甜的泡腾片、色彩缤纷的软糖……这些白色、橙色或粉色的营养补充剂,正以各种形态渗透进现代人的生活。社交媒体上既有"每天10片美白抗衰"的狂热推荐,也有"维C致癌"的骇人传闻。当我们在药房随手拿起一瓶维生素C时,是否真正了解这个熟悉又陌生的营养素?本文将拨开迷雾,用科学证据还原维生素C补充的真相。

一、生命之必需:维生素C的生理使命

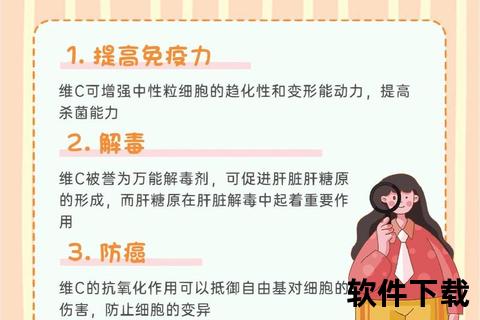

作为人体无法自主合成的营养素,维生素C在胶原蛋白生成、免疫防御、铁元素吸收等关键生理过程中扮演着核心角色。它如同细胞卫士,通过牺牲自身电子中和自由基,保护DNA和蛋白质免受氧化损伤。每100毫升血液中约70μM的浓度水平,是维持牙龈健康、皮肤弹性和血管完整性的基础阈值。

但人体对维生素C的储存能力极其有限,单次摄入超过200mg时,多余部分会在2-4小时内通过尿液排出。这种"即用即抛"的特性,决定了我们需要持续而非突击式补充。

二、长期服用的安全边界

中国营养学会划定的每日安全上限(UL)为2000mg,这个剂量相当于吃掉20颗100mg的维生素片。但实际研究中发现,当单日摄入量超过1000mg时,约50%的受试者会出现腹胀、腹泻等胃肠道反应。更值得警惕的是,持续3个月以上每日服用超过500mg,尿液草酸排泄量可增加40%,显著提升肾结石风险。

特殊人群的更为严格:孕妇每日不宜超过2000mg,痛风患者建议控制在500mg以内,而肾病患者则需完全避免大剂量补充。在临床实践中,医生们观察到一个微妙现象:长期服用维生素C的人群,突然停药后出现牙龈出血、疲劳等"反跳性坏血病"症状的概率高达12%。

三、剂量迷宫:从缺乏到过量的光谱

判断自身维生素C状态需要关注三个关键体征:

1. 隐性缺乏(每日摄入<30mg):伤口愈合迟缓、反复牙龈出血、皮肤易现瘀斑

2. 临界状态(30-90mg):运动后恢复缓慢、感冒频发、胶原蛋白合成不足导致的关节疼痛

3. 过量风险(持续>1000mg):尿液浑浊带结晶、持续性胃灼热、血尿酸水平异常升高

实验室检测血清维生素C浓度可精准定位:

四、药物交互的暗流

正在服用下列药物者需特别注意:

对于需要长期用药的慢性病患者,建议在医生指导下进行血清浓度监测,并采用"脉冲式补充"策略:每周3次,每次200mg,既能维持生理需要,又避免蓄积风险。

五、自然之匙:智慧摄取之道

新鲜冬枣(243mg/100g)和甜椒(128mg/100g)等食物,不仅能提供缓释型维生素C,还含有类黄酮等协同营养素。烹饪时采用急火快炒(损失率15%)替代水煮(损失率50%),可最大限度保留营养。

对于确需补充剂的人群,建议选择:

六、特殊人群导航

当出现血尿、持续性腹痛或关节肿胀时,应立即停用并就医检查。记住,维生素C不是魔法药丸,而是需要精细调控的生命要素。在决定长期服用前,一次简单的血清检测,可能就是健康与风险的分水岭。