新生儿鼻孔溢奶是许多家长在喂养过程中遇到的常见问题。当奶液从宝宝鼻腔涌出时,新手父母往往会感到惊慌。实际上,这种现象与婴幼儿特殊的生理结构密切相关,但也可能隐藏着需要关注的健康信号。本文将从医学角度解析成因,并提供科学有效的应对策略。

一、生理性溢奶的成因解析

新生儿鼻孔溢奶的根源可归结于消化系统与呼吸系统的协同发育不成熟。具体表现为以下4个机制:

1. 胃部解剖结构的特殊性

新生儿胃呈水平位(类似敞口烧瓶),贲门括约肌松弛,而幽门括约肌较紧,这种"上松下紧"的结构容易导致胃内容物反流。

胃容量小(出生时仅5-7ml),过度喂养时易超过胃部承受能力。

2. 鼻腔-咽喉通道的连通性

口腔与鼻腔通过鼻咽部相通,当大量奶液快速反流时,会形成类似"虹吸效应",从鼻腔溢出。

3. 神经系统调节未完善

吸吮-吞咽-呼吸的协调性需6个月左右才能成熟,早期易出现节奏紊乱导致呛奶。

4. 喂养方式的影响因素

瓶喂时奶嘴孔径过大导致流速过快,母乳喂养时奶阵过强均可能引发呛咳。

平躺喂奶姿势使重力无法辅助奶液下行。

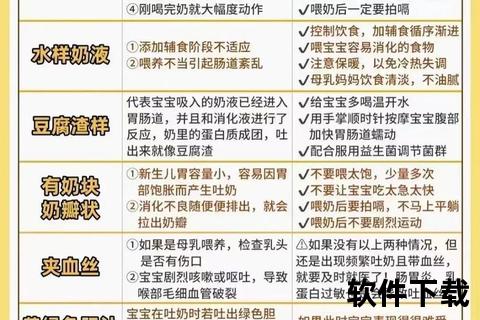

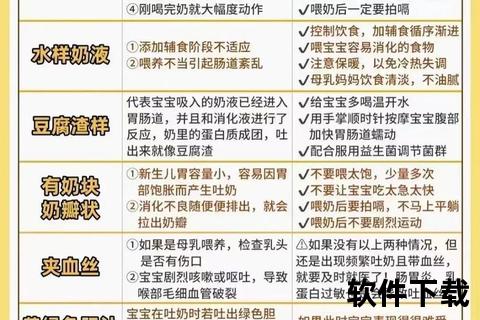

二、危险信号识别:哪些情况需要警惕?

虽然多数溢奶属于生理现象,但出现以下特征时需及时就医:

呕吐物异常:含黄绿色胆汁(可能提示肠梗阻)、咖啡色物质(消化道出血)

伴随症状:反复呛咳、呼吸急促(>60次/分)、口周青紫、发热

发育异常:体重增长停滞、前囟门隆起

持续性反流:每天吐奶超过7次,持续时间超过3月龄

三、科学预防的7大核心措施

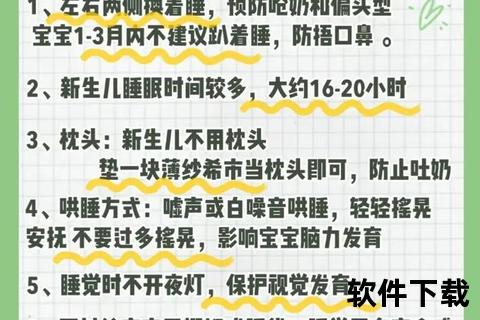

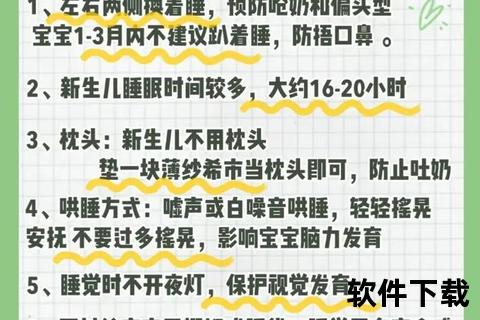

1. 体位管理金字塔

喂养时:保持头高脚低45°倾斜,母乳喂养可用"橄榄球式抱姿",瓶喂时确保奶嘴充满奶液

喂养后:竖抱拍嗝20分钟,采用"飞机抱"姿势促进胃排空

睡眠时:抬高床头15°,右侧卧位减少反流

2. 喂养节奏控制

实行"少量多餐",单次喂养量不超过胃容量(参考:新生儿期60-90ml)

母乳喂养时用剪刀手控制流速,瓶喂时选择低速奶嘴

3. 拍嗝技术进阶

震颤式拍背:空掌心从腰部向颈部轻拍,频率约1次/秒

体位转换法:先坐位轻压腹部,再转为俯卧位

震动按摩法:用指腹沿脊柱两侧做螺旋式按摩

四、应急处理流程图:鼻孔溢奶的黄金3分钟

当发生鼻腔喷奶时,按以下步骤处理:

1. 快速侧卧

立即将婴儿转为侧卧位,防止奶液倒吸入肺

2. 气道清理

用吸鼻器清理鼻腔(注意:不要深入超过0.5cm)

棉签蘸生理盐水卷出可见奶块

3. 生命体征观察

检查呼吸频率(正常:40-60次/分)、肤色红润度

刺激足底引发哭声,确认呼吸道通畅

4. 后续监护

处理后保持半坐位30分钟,暂停喂奶1小时

24小时内密切观察有无咳嗽、喘息等迟发症状

五、特殊人群护理要点

1. 早产儿群体

建议采用胃管喂养+体位疗法,使用增稠剂减少反流

2. 过敏体质婴儿

排查牛奶蛋白过敏,改用深度水解奶粉

3. 先天性疾病患儿

先天性肥厚性幽门狭窄患儿会出现喷射状呕吐,需超声确诊

六、长期护理与发育监测

建立喂养日志记录:

每日吐奶次数、性状(是否含奶瓣)

体重增长曲线(每周增长150-200g为正常)

觉醒时段的精神状态

建议3月龄后仍未改善者,可进行:

24小时食管pH监测

消化道造影检查

通过科学认知与规范护理,90%的生理性溢奶会在6月龄前自然缓解。关键是要在理解新生儿特殊生理结构的基础上,建立系统化的喂养管理体系。当发现异常征兆时,及时寻求儿科医生帮助,才能为宝宝筑起安全成长的防线。

相关文章:

文章已关闭评论!