子宫内膜炎是育龄期女性常见的妇科炎症,若不及时干预可能引发不孕、慢性盆腔痛等严重后果。随着中西医结合治疗理念的普及,临床上逐渐形成了抗生素快速杀菌、手术祛除病灶、中医药整体调理的立体化治疗方案。本文将结合最新诊疗指南和临床实践,解析这一疾病的多维度应对策略。

一、识别警报:这些症状需警惕

子宫内膜炎分为急性和慢性两种类型。急性期多表现为下腹坠痛、发热(38℃以上)、脓性分泌物增多,部分患者伴有月经量增多或经期延长。慢性期则以反复下腹隐痛、腰骶酸痛、疼痛为特征,分泌物呈现褐色或血性,30%的患者可能无明显症状。特殊人群需注意:孕妇可能出现胎膜早破风险增高,绝经女性可能以异常子宫出血为首发表现。

二、追根溯源:致病机制解析

西医研究证实,病原体感染是核心诱因。淋球菌、衣原体等性传播微生物占感染源的42%,流产/分娩后胎盘残留引发的混合感染占28%,宫腔操作导致的医源性感染占19%。中医则认为本病属“带下病”“妇人腹痛”范畴,湿热毒邪趁经期产后胞脉空虚时入侵,与气血搏结形成瘀滞。长期反复发作则耗伤正气,发展为脾肾两虚兼瘀的复杂证型。

三、精准诊断:三大金标准

1. 病理学检查:通过诊刮获取内膜组织,CD138免疫组化染色检测浆细胞浸润,准确率达92%

2. 宫腔镜观察:可见草莓样充血灶(直径<1mm)、腺周异常血管增生等特征性改变

3. 微生物培养:针对耐药菌株进行药敏试验,指导抗生素选择

建议疑似患者选择月经干净后3-7天检查,此时内膜较薄,病灶更易显现。

四、中西医协同治疗方案

(一)急性期:快速控制感染

抗生素三联疗法:

中医辅助治疗:

在抗生素治疗48小时后,加用红藤散结汤(红藤30g、败酱草15g、蒲公英20g)直肠灌注,可提高药物局部浓度,减少盆腔粘连。发热患者配合耳尖放血疗法,每日1次,连用3天。

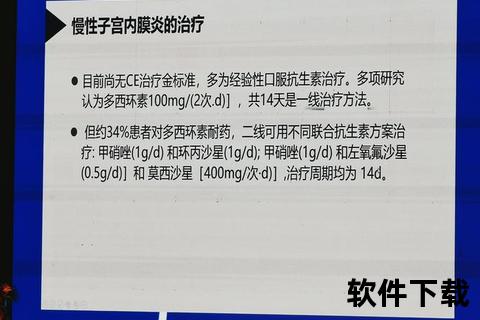

(二)慢性期:修复受损内膜

西医基础治疗:

中医辨证施治:

| 证型 | 代表方剂 | 核心药物 | 疗程 |

|||--|--|

| 湿热瘀阻 | 四妙丸合桃仁红花煎 | 黄柏、薏苡仁、桃仁、红花 | 3个月 |

| 气滞血瘀 | 血府逐瘀汤 | 当归、川芎、赤芍、枳壳 | 4-6周 |

| 脾肾两虚 | 补肾活血助孕方 | 菟丝子、杜仲、丹参、黄芪 | 6个月 |

配合隔姜灸关元、子宫穴,每周3次,可改善内膜血流。慢性疼痛患者采用中药离子导入:将丹参注射液浸透衬垫,通过物理治疗仪透皮吸收。

(三)特殊人群管理

五、预防复发关键措施

1. 卫生管理:经期避免盆浴,每日更换纯棉内裤,后及时排尿

2. 饮食调理:槐花苡米粥(槐花10g+薏米50g)每周3次,清热利湿

3. 运动处方:每天练习子宫保健操(仰卧蹬车式+蝴蝶式)15分钟,促进盆腔循环

4. 定期筛查:高危人群(多次宫腔操作史)每6个月行超声检查

就医信号预警:出现持续发热(>39℃)、剧烈腹痛伴呕吐、大量脓血性分泌物时,需立即急诊处理。

中西医结合治疗通过“西药快速治标+中药长期固本”的模式,使子宫内膜炎治愈率从单一治疗的68%提升至89%。建议患者在专业医生指导下制定个体化方案,治疗期间每4周复查CD138和超声,动态评估疗效。记住:规范治疗+生活方式调整,是战胜这一“沉默杀手”的关键组合拳。