螃蟹作为秋季餐桌的明星食材,其鲜美的肉质和丰富的营养价值深受大众喜爱。关于如何科学蒸制螃蟹的争议从未停止——蒸多久才能保证鲜嫩不柴?冷水蒸还是热水蒸更合理?这些问题背后涉及食品安全、营养保留和烹饪技巧的多重考量。本文从医学和营养学角度,结合实验数据与烹饪经验,为您提供权威解析。

一、蒸制时间的黄金法则

螃蟹的蒸煮时间与其重量、种类及成熟度密切相关。根据实验研究,螃蟹体内蛋白质在60℃开始变性,而彻底杀菌需达到100℃并持续一定时间。以下是基于重量和烹饪阶段的精准建议:

1. 冷水下锅蒸制时间(推荐方式)

原理:冷水逐渐升温使蟹肉均匀受热,减少挣扎导致的断腿和蟹黄流失。

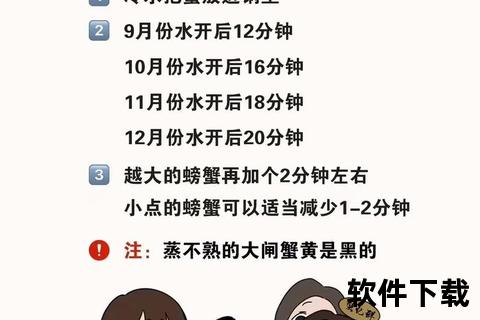

2. 水开后计时(适用于急性烹饪)

风险提示:高温骤热易导致蟹肉纤维紧缩,口感偏硬。

二、冷水蒸煮的四大科学优势

1. 减少细菌污染风险

冷水蒸煮延长了高温杀菌时间,能更彻底灭活螃蟹体内可能携带的副溶血性弧菌和肺吸虫幼虫。实验显示,持续15分钟以上的高温可杀灭99%的致病微生物。

2. 保留营养与风味

慢速升温减少蟹肉水分蒸发,蛋白质和游离氨基酸流失率比热水蒸低30%。蟹黄中的胆固醇氧化程度降低,风味更醇厚。

3. 控制肉质结构变化

蟹肉中的肌球蛋白在缓慢加热过程中形成均匀凝胶网络,口感更细腻;而热水蒸会导致外层蛋白质过快凝固,形成“硬壳效应”。

4. 特殊人群适配性

对消化功能较弱的老年人或胃肠疾病患者,冷水蒸蟹肉更易消化吸收。

三、分步操作指南与常见误区

标准操作流程

1. 预处理

2. 摆放技巧

3. 火候控制

五大常见错误

1. 直接解冻冷冻蟹(应带冰蒸制,避免肉质松散)

2. 蒸前去除鳃和内脏(增加细菌污染风险,建议蒸熟后处理)

3. 过度依赖“蟹壳变红”判断熟度(需结合时间与重量)

4. 蒸制时添加料酒(破坏蟹肉天然甘氨酸的鲜甜)

5. 忽略焖制环节(余温渗透可提升蟹膏成熟度)

四、健康风险与特殊人群建议

1. 食品安全

2. 特殊人群食用指南

| 人群 | 建议摄入量 | 注意事项 |

||-||

| 孕妇 | ≤1只/周 | 避免与山楂、木瓜同食 |

| 痛风患者 | ≤2两蟹肉/次 | 搭配碱性蔬菜如西兰花 |

| 心血管疾病 | 去除蟹黄后食用 | 限制蘸料中的钠盐摄入 |

| 儿童(3岁以上)| 1/2只,去壳取肉 | 观察是否出现皮疹等过敏反应|

五、延伸科普:螃蟹营养的医学价值

1. 术后康复辅助

每100克蟹肉含18克优质蛋白,其支链氨基酸比例接近人体需求,促进伤口愈合。

2. 抗疲劳机制

丰富的牛磺酸(380mg/100g)可增强心肌收缩力,改善运动后乳酸堆积。

3. 微量元素补充

锌含量(3.5mg/100g)是牛肉的2倍,对儿童生长发育和男性生殖健康有益。

行动建议清单

1. 选购时按压蟹壳测试硬度,活蟹眼睛对触碰有反应

2. 蒸制完成后立即食用,冷藏保存不超过24小时

3. 搭配姜醋汁(姜:醋=1:3)中和寒性,添加5%蜂蜜提升风味层次

4. 食用后若出现恶心、腹泻,可饮用浓米汤(米水比1:5熬煮)缓解症状

通过科学掌握蒸制技巧,既能享受螃蟹的极致鲜美,又能规避健康风险。记住:美食与安全从来不是对立选项,而是可以通过知识储备实现的完美平衡。