自慰是男性成长过程中普遍存在的生理现象,但关于“多久一次才健康”的困惑却长期困扰着许多人。本文将从医学角度解析自慰频率的科学标准,结合常见误区、症状识别及应对策略,为不同年龄段和健康状态的男性提供实用指导。

一、自慰行为的医学认知

自慰本质上是通过刺激生殖器获得性快感的自然行为。现代医学研究证实,适度自慰不仅无害,反而具有多重健康价值:

生理调节:定期排精可促进前列腺液代谢,降低前列腺炎风险;

性功能维护:通过规律性刺激维持神经敏感度和血管弹性,预防勃起功能障碍;

压力释放:刺激内啡肽分泌,缓解焦虑情绪,提升心理健康水平。

这些益处均建立在“适度”基础上,过度行为则会引发健康风险。

二、自慰频率的科学标准

1. 年龄与频率的关联

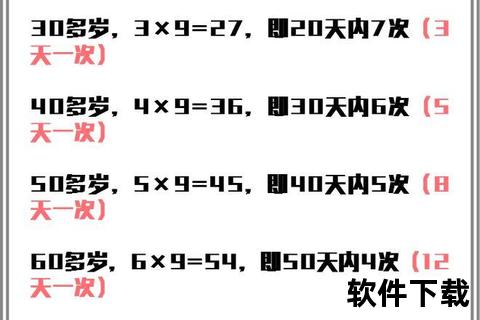

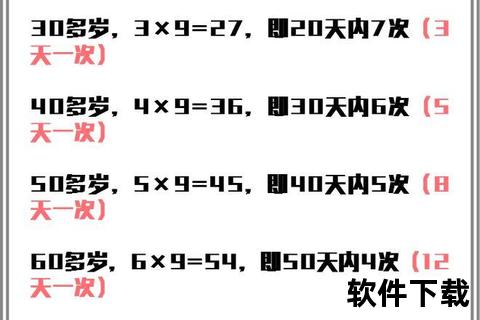

国际通行的参考公式为:性活动频率=年龄首位数×9(例如20岁为2×9=18,即10天内8次)。结合临床实践,推荐分年龄段调整:

18-25岁:每周3-4次,单次不超过15分钟

26-35岁:每周2-3次,避免连续两天进行

36岁以上:每周≤2次,关注身体疲劳信号

2. 个体化调整原则

频率标准需结合个体差异灵活调整:

体力劳动者:代谢快可适度增加次数,但需补充锌、维生素B族;

久坐人群:降低频率至推荐值的70%,预防生殖系统充血;

慢性病患者(如高血压、糖尿病):需咨询医生制定个性化方案。

三、过度自慰的识别与危害

1. 生理预警信号

局部症状:后尿道灼痛、坠胀、晨勃消失

全身反应:持续性腰酸、注意力涣散、免疫力下降

性功能异常:阈值升高(需更强刺激)、勃起硬度不足

2. 心理失衡表现

强迫性冲动:非性刺激场景频繁幻想自慰

社交回避:因羞耻感减少人际交往,形成恶性循环

情绪依赖:通过自慰缓解压力,替代正常情感宣泄

3. 高风险并发症

生殖系统炎症:前列腺充血诱发细菌感染,需抗生素治疗

神经功能紊乱:脊髓中枢敏感性下降,导致延迟

器质性损伤:系带撕裂、海绵体纤维化

四、特殊人群注意事项

1. 青少年群体

青春期男性每周≤2次,建议:

使用润滑剂减少摩擦损伤;

避免睡前刺激性内容,防止睡眠剥夺

2. 备孕男性

备孕期间维持每周1-2次:

排精过频(>5次/周)会降低密度;

结合分析报告调整频率

3. 术后恢复期患者

前列腺/泌尿系统术后3个月内:

禁止自慰,防止创面出血;

恢复期后通过凯格尔运动逐步重建功能

五、健康管理策略

1. 频率控制技术

21天行为重置法:逐日推迟自慰时间,建立新神经反射

替代满足机制:用30分钟有氧运动(心率120次/分)替代冲动

2. 医学干预指征

出现以下情况需就医:

持续2周无自发晨勃;

疼痛伴随血精;

亢进合并甲状腺功能异常

3. 家庭护理要点

清洁规范:使用pH5.5弱酸性洗液清洁生殖器,降低感染风险

营养支持:补充南瓜籽油(富含锌)、深海鱼油(Omega-3)

六、常见误区澄清

1. “自慰导致”:适度行为可降低头敏感度,但日均>3次会反向引发

2. “排精损耗元气”:单次热量仅约5千卡,相当于步行200米消耗

3. “老年人无需自慰”:65岁以上保持月均1-2次可延缓睾酮水平下降

构建个体化健康模型

建议男性每季度通过“3D评估法”监测状态:

Duration(时长):单次控制在5-15分钟;

Density(密度):间隔期≥12小时;

Detection(检测):定期检查前列腺特异性抗原(PSA)。

当自我调节无效时,应及时通过泌尿科医生、心理咨询师构建多维干预方案,实现生理与心理的平衡管理。

相关文章:

文章已关闭评论!