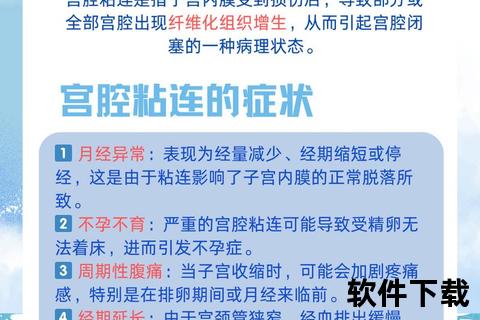

宫腔粘连被称为“子宫内的隐形疤痕”,它像一个无声的屏障,悄然改变着女性的月经周期和生育能力。一位32岁的女性患者曾这样:“人流后我的月经量从正常变成点滴状,起初以为只是压力大,直到备孕一年无果才意识到问题。”这种疾病不仅导致月经量减少、闭经,还可能引发周期性腹痛和不孕,但许多人对它的认知仍停留在“术后小问题”的误区中。数据显示,我国人工流产后的宫腔粘连发生率高达25%-30%,而重度粘连患者术后妊娠成功率不足35%,这背后折射出对疾病预防和规范诊疗的迫切需求。

一、认识这个“隐形疤痕”的本质

宫腔粘连本质上是子宫内膜基底层受损后的异常修复过程。当刮宫手术、感染等因素破坏内膜深层结构时,子宫肌层直接暴露,启动的修复机制中成纤维细胞过度活跃,形成类似皮肤瘢痕的纤维组织桥接。这种病理改变就像在宫腔内编织了一张致密的网,轻者影响经血排出,重者完全封闭宫腔空间。

临床上常见三类高危人群:①反复流产清宫者(尤其稽留流产需多次刮宫);②产后胎盘残留行宫腔操作者;③结核性子宫内膜炎患者。值得警惕的是,约30%的继发不孕与此病相关,且发病呈现年轻化趋势,这与重复性宫腔手术增多直接相关。

二、诊断需要“眼见为实”

当出现月经量骤减(较原来减少50%以上)、周期性下腹痛伴随闭经时,应及时排查宫腔粘连。诊断的金标准是宫腔镜检查,这种直径仅4-5mm的软镜能直接观察粘连范围及内膜状态。对于初筛患者,三维超声可清晰显示宫腔形态,准确率达90%,而传统子宫输卵管造影因70%的假阳性率已逐渐被取代。

临床上采用的中国分级标准综合考虑了粘连范围、性质、输卵管开口可见度等指标(表1),将病情分为轻、中、重三级,直接影响治疗方案选择。例如单纯膜性粘连且范围<1/3的轻度患者,可能仅需药物干预;而重度肌性粘连常需手术联合长期管理。

三、阶梯式治疗策略解析

(一)非手术干预的智慧选择

对于无生育需求且症状轻微者,期待治疗可能是更优解。临床观察发现,约45%的患者在7年内可自然妊娠,这得益于人体自身的修复潜能。药物方案包括:

(二)精准手术的艺术

当宫腔容积严重缩小或影响生育时,宫腔镜分离术(TCRA)成为关键。现代技术强调“冷刀优先”原则,使用微型剪刀精细分离粘连,相比传统电切术减少80%的热损伤。术中配合超声引导可实时监控切割深度,避免子宫穿孔。对于致密肌性粘连,近年兴起的等离子双极电切系统能精准气化病灶,同时凝固止血。

术后防粘连措施构成“三重防护网”:

1. 物理屏障:宫腔球囊支架留置5-7天,配合透明质酸凝胶填充

2. 生物修复:自体富血小板纤维蛋白(PRF)局部注射,促进血管新生

3. 药物支持:雌孕激素+生长因子(如GM-CSF)序贯治疗3个月

(三)特殊人群管理要点

孕妇群体需警惕胎盘异常风险,中重度粘连患者妊娠后发生胎盘植入的概率增加3倍,建议孕早期即进行超声监测。对青少年患者,重点在于保护生育功能,手术应尽可能保留正常内膜,术后使用低剂量雌激素避免骨骺早闭。

四、预防胜于治疗的现实路径

降低宫腔粘连发生率的核心在于源头控制:

1. 避孕教育:推广长效可逆避孕措施(如皮下埋植剂),使重复流产率下降60%

2. 手术优化:采用宫腔直视吸引系统,使内膜损伤率从28%降至5%

3. 感染防控:流产后预防性使用多西环素,降低子宫内膜炎发生率

4. 术后监测:建议高危人群每3个月进行三维超声筛查

五、医患协同管理指南

患者居家观察需记录月经量表(图1),当出现经期腹痛加剧或经量突然减少时应及时就诊。术后1个月、3个月、6个月的宫腔镜复查构成“黄金随访节点”。饮食方面,增加深海鱼类(富含ω-3脂肪酸)和深色蔬菜(含维生素E)摄入,有助于抑制炎症反应。

这个疾病的治疗如同修复一件珍贵的刺绣,需要医者精细操作与患者耐心配合。一位成功妊娠的患者这样“治疗宫腔粘连就像种花,既要小心清除杂草,又要持续施肥松土。”在规范治疗的基础上,建立个体化的长期管理方案,才能让这片孕育生命的土壤重现生机。