疼痛是人体最直接的“求救信号”,而如何安全、有效地应对急慢性疼痛是公众普遍关注的问题。双氯芬酸钠肠溶胶囊作为临床常用的非甾体抗炎药(NSAIDs),因其显著的镇痛和抗炎效果,被广泛应用于关节炎、软组织损伤等多种疼痛性疾病。许多患者对其作用机制、适用场景及潜在风险仍存在疑惑。本文将从科学原理、临床应用及安全用药三方面展开解析,帮助读者全面了解这一药物。

一、双氯芬酸钠肠溶胶囊的镇痛抗炎机制

双氯芬酸钠的核心作用在于抑制炎症介质生成,其机制可分为以下两个层面:

1. 阻断前列腺素合成

双氯芬酸钠通过选择性抑制环氧合酶(COX),尤其是COX-2的活性,阻止花生四烯酸转化为前列腺素(PG)。前列腺素是引发疼痛、发热和炎症的关键介质,其减少可显著缓解红肿、疼痛和局部组织损伤。

2. 调节其他炎症因子

双氯芬酸钠还能抑制脂氧酶途径,减少白三烯(LTB4)和缓激肽的生成。这些物质会加剧血管通透性、吸引炎症细胞聚集,进一步放大疼痛信号。

通俗比喻:将炎症反应比作一场“火灾”,前列腺素是助燃剂,而双氯芬酸钠则像灭火器,通过切断燃料供应(抑制COX)和扑灭火星(减少白三烯)实现双重灭火。

二、临床应用场景与效果

1. 适应症全覆盖:从关节炎到急性损伤

2. 剂型差异与用药选择

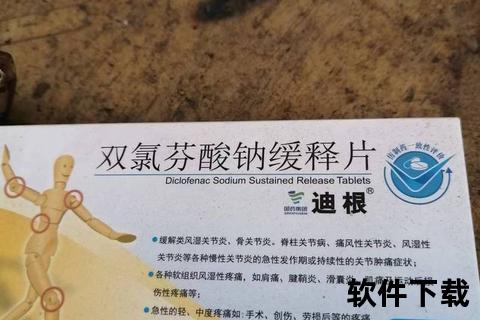

双氯芬酸钠有肠溶片、缓释片、栓剂等多种剂型:

三、安全用药指南:风险与注意事项

1. 常见副作用及应对

2. 特殊人群禁忌

3. 药物相互作用警示

四、患者行动建议:疼痛管理的智慧选择

1. 居家应急处理

2. 就医信号识别

出现以下情况需立即就诊:

3. 长期用药策略

双氯芬酸钠肠溶胶囊是疼痛管理的“双刃剑”——既高效缓解症状,又需警惕潜在风险。科学用药的核心在于个体化评估:根据疼痛类型、基础疾病和生活方式,在医生指导下制定方案。记住,药物是工具而非终点,构建健康的生活习惯才是远离疼痛的根本之道。