宝宝放屁多是许多家长在育儿过程中遇到的常见现象。有些家长觉得这是“消化好”的表现,也有人担忧是否隐藏着健康问题。实际上,放屁作为肠道活动的自然信号,既可能是生理性的,也可能是某些问题的外在表现。通过观察宝宝的放屁频率、气味和伴随症状,家长可以更科学地判断其背后的原因,并采取针对性的改善措施。

一、宝宝放屁多的常见原因及应对

1. 饮食不当引发的肠道反应

母乳喂养的宝宝若频繁放臭屁,可能与母亲摄入过多产气食物有关,如豆类、洋葱、十字花科蔬菜(西兰花、卷心菜)及高糖水果(西瓜)等。这些食物中的成分通过母乳传递给宝宝,可能导致肠道气体增加。建议母亲暂时减少此类食物,观察宝宝症状是否改善。

蛋白质与乳糖不耐受:若宝宝放屁带有酸臭味或臭鸡蛋味,可能是配方奶中乳糖或蛋白质未被充分消化。可尝试更换为低乳糖或水解蛋白奶粉。

辅食添加问题:过早引入淀粉类食物(如米粉、土豆)或过量高蛋白辅食(肉类、鸡蛋)会导致肠道发酵产气增多。建议遵循“由少到多、由稀到稠”的原则逐步添加。

奶瓶喂养时,奶嘴孔过大或过小会导致吞咽空气增多;母乳喂养时含乳姿势不正确(未含住)也会吸入过量空气。选择防胀气奶瓶、调整喂奶角度至45度,可减少空气吸入。

2. 消化系统发育不完善

约20%的婴儿在2周至4个月间会出现肠绞痛,表现为每天持续哭闹超过3小时、腹部胀气、频繁放屁。这与肠道神经发育不成熟有关,可通过飞机抱、腹部按摩或温敷缓解。

若放屁伴随腹泻、皮疹或呕吐,需警惕牛奶蛋白过敏或乳糖不耐受。可尝试无乳糖奶粉或深度水解配方奶,并在医生指导下补充乳糖酶。

抗生素使用、感染等因素可能破坏肠道菌群,导致消化不良和产气增多。适当补充益生菌(如双歧杆菌、乳酸杆菌)有助于恢复菌群平衡。

3. 生活习惯与环境因素

宝宝长时间哭闹会吸入大量空气,增加肠道胀气。及时安抚、使用安抚奶嘴或襁褓包裹可减少哭闹时长。

新生儿可通过被动操(如蹬自行车动作)促进肠道蠕动;较大婴儿可增加爬行等自主活动,帮助气体排出。

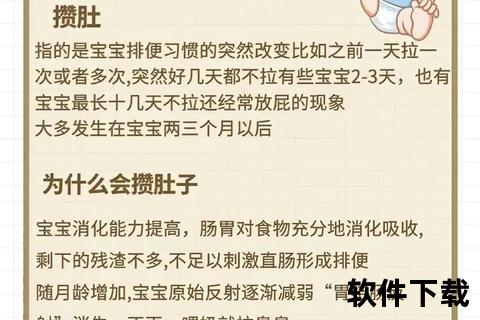

便秘或攒肚会使食物残渣滞留肠道,发酵产生臭气。顺时针按摩腹部(避开进食后1小时内)、增加膳食纤维(如西梅泥)摄入可改善排便。

二、辨别异常放屁的预警信号

| 症状类型 | 可能原因 | 应对建议 |

|--||-|

| 臭鸡蛋味屁+腹泻 | 蛋白质消化不良或感染性肠炎 | 调整饮食,必要时就医查便常规 |

| 空屁+肠鸣音 | 饥饿导致肠道蠕动加快 | 按需增加喂奶量或频率 |

| 放屁带血丝/黏液 | 肠道感染或过敏 | 立即就医,排查细菌性或病毒性肠炎 |

| 不放屁+腹胀呕吐 | 肠梗阻(如先天性巨结肠) | 紧急就医,避免延误治疗 |

三、家庭护理与预防策略

1. 喂养优化

2. 饮食调整

3. 物理缓解方法

4. 就医指征

若宝宝出现持续哭闹拒食、发热、血便、体重不增等情况,需及时就医排查器质性疾病。

四、特殊人群注意事项

通过科学观察与针对性干预,大多数宝宝的放屁问题可在家庭护理中得到缓解。肠道作为“第二大脑”,其健康状态直接影响宝宝的生长发育。家长需保持耐心,结合喂养记录与症状变化,逐步优化护理方案。