月经是女性特有的生理现象,其规律性直接反映内分泌系统的平衡与生殖健康状态。许多人对月经周期的认知仍停留在“每月一次”的模糊概念上。本文将从科学角度解析正常月经周期的定义、阶段变化、异常信号及健康管理策略,帮助女性更好地理解身体的语言。

一、月经周期的科学定义

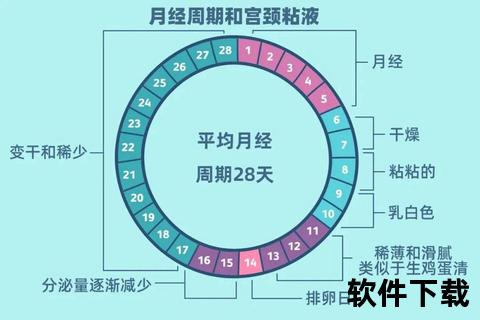

月经周期指从本次月经第一天到下次月经第一天的时间间隔,其核心机制由下丘脑-垂体-卵巢轴调控。在卵巢激素的周期性波动下,子宫内膜经历“增厚—脱落”的循环过程,形成月经来潮。

1. 正常范围解析

周期天数:21-35天均属正常,平均28天。

持续时间:2-7天,以3-5天最为常见。

经血量:单次月经总失血量约20-80毫升,超过80毫升为月经过多。

个体差异提示:若周期稳定(如固定35天或23天),即使偏离平均值仍属正常。

二、月经周期的四阶段详解

月经周期可细分为卵泡期、排卵期、黄体期、月经期,各阶段伴随激素水平与生理功能的动态变化。

1. 卵泡期(增殖期)

时间:月经结束至排卵前(约第6-14天)。

生理变化:

卵巢内多个卵泡发育,最终仅1-2个优势卵泡成熟。

雌激素升高,子宫内膜增厚至3-5毫米,为受精卵着床做准备。

身体信号:分泌物逐渐增多,呈透明拉丝状,基础体温较低。

2. 排卵期

时间:下次月经前14天左右(以28天周期为例)。

生理变化:

成熟卵子从卵巢排出,存活约12-24小时。

宫颈黏液稀薄,便于穿透。

身体信号:部分女性出现排卵痛(单侧下腹隐痛)或少量出血。

3. 黄体期(分泌期)

时间:排卵后至下次月经前(约第15-28天)。

生理变化:

排卵后的卵泡形成黄体,分泌孕激素和雌激素,使内膜进一步增厚至6-8毫米。

若未受孕,黄体在10-14天后萎缩,激素水平骤降。

身体信号:基础体温上升0.3-0.5℃,可能出现胀痛或情绪波动。

4. 月经期

时间:周期第1-5天。

生理变化:

子宫内膜因激素撤退而脱落,与血液混合排出。

经血含纤维蛋白溶酶,通常不凝固,但量大时可见血块。

护理要点:

每2-3小时更换卫生用品,避免使用内置棉条超过8小时。

痛经者可通过热敷或非甾体抗炎药缓解。

三、月经异常的预警信号

以下情况需警惕病理风险:

1. 周期紊乱:

周期<21天或>35天,或连续3个月不规律。

常见病因:多囊卵巢综合征、甲状腺功能异常、子宫肌瘤。

2. 经期过长或过短:

出血>7天或<2天,可能提示黄体功能不足、宫腔粘连。

3. 经量异常:

月经过多(每小时浸透一片日用卫生巾)或过少(点滴出血),需排查凝血障碍、子宫内膜病变。

4. 伴随症状:

严重痛经、非经期出血、头痛呕吐等,可能与子宫内膜异位症或激素肿瘤相关。

四、健康管理策略

1. 生活习惯调整

饮食:经期避免生冷食物,增加铁(如红肉、菠菜)和钙(如乳制品)的摄入。

运动:适度有氧运动(如瑜伽、快走)可缓解经前综合征,但避免高强度训练。

心理调节:压力管理(冥想、深呼吸)可减少激素波动对周期的影响。

2. 特殊人群注意事项

青春期:初潮后2年内周期不规律属正常,但持续紊乱需排查先天性病因。

更年期:周期缩短或延长提示卵巢功能衰退,需关注骨质疏松风险。

孕妇:哺乳期闭经属正常现象,但非哺乳女性产后3个月未恢复月经需就医。

3. 就医指南

居家监测:记录周期、经量、症状(如疼痛程度),使用APP辅助追踪。

紧急情况:突发剧烈腹痛、晕厥或大量出血(1小时浸透2片卫生巾),立即就医。

与身体对话,从了解开始

月经周期是女性健康的“生物钟”,其规律性背后隐藏着复杂的生理机制。通过科学认知与主动管理,女性不仅能预防疾病,更能提升整体生活质量。记住:规律作息、均衡饮食、定期体检是守护周期的三大基石。若出现异常信号,请及时寻求专业医疗支持,让健康始终掌握在自己手中。

参考文献:

相关文章:

文章已关闭评论!