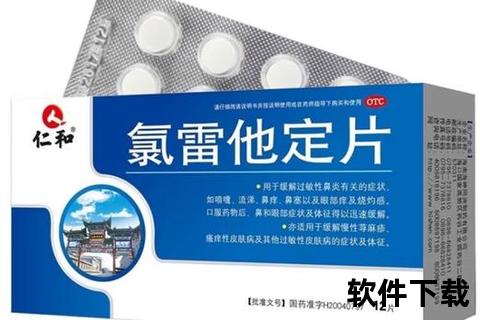

过敏,如同一位不请自来的“隐形访客”,总在换季、接触花粉或食用特定食物时突然造访。鼻塞、打喷嚏、皮肤红肿瘙痒……这些症状不仅影响日常生活,还可能引发焦虑。面对这类困扰,氯雷他定片作为第二代抗组胺药的“明星选手”,通过精准的抗过敏机制帮助无数人缓解不适。本文将深入解析它的作用原理,并提供实用应对策略。

一、氯雷他定片的抗过敏机制:从分子到症状的“精准”

1. 过敏反应的“”:组胺释放与H1受体激活

当人体接触过敏原(如花粉、尘螨)时,免疫系统会释放组胺等炎症介质。这些物质与分布在鼻黏膜、皮肤血管等处的H1受体结合,引发血管扩张、通透性增加,导致鼻塞、流涕、荨麻疹等典型症状。

2. 氯雷他定的“三重阻断”机制

选择性拮抗H1受体:氯雷他定能特异性结合外周组织的H1受体,阻止组胺与其结合,从而抑制血管扩张和神经末梢的瘙痒信号传递。

抑制炎症介质释放:通过稳定肥大细胞膜,减少白三烯、前列腺素等炎症因子的释放,减轻黏膜水肿和皮肤风团形成。

抗炎作用调节:间接抑制嗜酸性粒细胞的趋化作用,降低过敏反应的持续性和严重程度。

3. 第二代抗组胺药的优势

与第一代药物(如扑尔敏)相比,氯雷他定对血脑屏障的穿透性低,中枢抑制作用弱,因此嗜睡风险显著降低。其代谢途径以肝脏为主(CYP3A4酶),半衰期长达8-28小时,每日一次用药即可维持效果。

二、临床应用:针对鼻炎与荨麻疹的“症状拆解”

1. 过敏性鼻炎的缓解策略

症状匹配:氯雷他定对鼻痒、喷嚏、流清涕的改善率可达70%-90%,但对鼻塞的缓解效果弱于鼻用激素喷雾。

用药方案:成人及≥12岁儿童每日10mg口服,建议睡前服用以减少日间困倦;2-6岁儿童按体重调整剂量(5mg/天)。

联合治疗:重度鼻塞患者可联合使用鼻用糖皮质激素(如布地奈德喷雾)。

2. 荨麻疹的快速控制

急性发作处理:单次10mg氯雷他定可在1-3小时内缓解风团和瘙痒,持续24小时。若48小时无效,需排查感染(如支原体)或其他诱因。

慢性管理要点:连续用药超过4周时,建议与医生讨论更换药物(如西替利嗪)以避免耐药性。

特殊人群注意事项

孕妇/哺乳期:权衡利弊后,妊娠中晚期可短期使用;哺乳期服药后需间隔4小时再哺乳。

肝肾功能不全者:严重肝功能异常者剂量减半,肾功能不全者无需调整。

三、用药安全与误区:那些必须知道的“关键细节”

1. 常见副作用与应对

轻度反应:口干(5%-10%)、头痛(2%-4%)、胃肠不适(1%-3%)通常可耐受,建议饭后服药。

严重风险:罕见肝功能异常(0.1%),若出现黄疸或持续乏力需立即停药。

2. 药物相互作用警示

禁忌联用:酮康唑、红霉素等CYP3A4抑制剂会升高氯雷他定血药浓度,增加副作用风险。

谨慎使用:与镇静类药物(如)或酒精同服可能加重中枢抑制。

3. 常见误区纠正

误区一:“不痒就停药”

慢性荨麻疹需持续用药至症状完全消失后1-2周,突然停药易复发。

误区二:“儿童禁用”

≥2岁儿童可按体重调整剂量,糖浆剂型更易准确给药。

四、行动指南:从家庭护理到就医时机的“全流程管理”

1. 家庭应急处理

皮肤瘙痒:冷敷(非冰敷)患处10分钟,配合炉甘石洗剂涂抹。

鼻部不适:生理盐水冲洗鼻腔,每日2次。

2. 就医信号识别

出现以下情况需立即就诊:

喉头水肿导致呼吸困难

腹痛伴呕吐(警惕过敏性休克)

皮疹持续扩散超过72小时

3. 预防策略升级

环境控制:使用防螨床罩、空气净化器(PM2.5<10μg/m³时过敏原浓度降低60%)。

饮食管理:记录食物日记,规避高组胺食物(如海鲜、发酵食品)。

免疫调节:对尘螨过敏者可考虑脱敏治疗,疗程3-5年有效率约80%。

氯雷他定片作为抗过敏的“主力军”,其价值不仅在于快速缓解症状,更在于通过科学的用药方案提升生活质量。但需谨记:药物是控制症状的“盾牌”,而非根治过敏的“利剑”。建立个体化的过敏管理体系,才能在这场与免疫系统的“持久战”中占据主动。

相关文章:

文章已关闭评论!