月经是女性生殖健康的晴雨表,其周期变化牵动着每个女性的生活。当原本规律的月经突然推迟,不少女性会自行购买黄体酮试图“催经”。这种看似简单的药物选择背后,隐藏着复杂的生理机制和用药风险。据统计,约30%的女性曾因月经异常使用过激素类药物,其中因不当用药导致内分泌紊乱的案例屡见不鲜。

一、科学认识黄体酮的双重身份

作为人体天然分泌的孕激素,黄体酮在生殖系统中扮演着“调控者”角色。它能促进子宫内膜从增殖期向分泌期转化,为受精卵着床创造环境,同时抑制子宫平滑肌收缩,维持妊娠稳定。这种生理特性使其具备两种看似矛盾的功能:

1. 催经作用:当体内孕激素水平骤降导致子宫内膜脱落时,补充黄体酮可模拟激素撤退效应,通过“先补充后骤停”的方式诱导撤退性出血。

2. 推迟月经:持续维持较高孕激素水平,可抑制子宫内膜脱落进程。但需在月经前5-7天开始规律用药,使子宫内膜始终处于“待机”状态。

临床案例显示,一位28岁女性因旅游计划自行服用黄体酮推迟月经,却因漏服导致不规则出血,最终发展为功能性子宫出血。这警示我们:激素调控是精密的人体工程,任何干预都需严格遵循医学规律。

二、正确用药的四个黄金法则

1. 适应症筛选

黄体酮仅对特定类型的月经失调有效:

2. 精准用药方案

需特别注意:用药期间严格定时定量,漏服可能导致突破性出血

3. 疗效观察窗口

完成疗程后需密切观察:

4. 特殊人群警示

三、必须警惕的用药红线

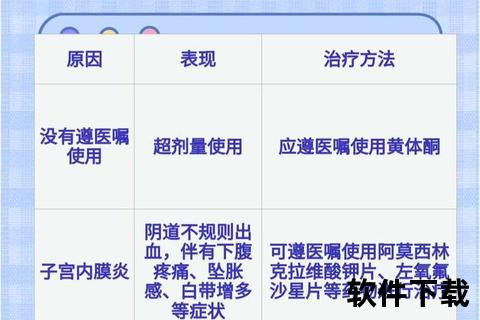

黄体酮的禁忌症常被忽视,以下情况绝对禁用:

1. 血栓相关疾病:包括静脉血栓史、脑卒中、血管炎等,药物可能激活凝血因子

2. 激素敏感性肿瘤:乳腺癌、子宫内膜癌等疾病可能因孕激素刺激进展加速

3. 不明原因出血:需先排除宫颈病变、子宫内膜癌等器质性疾病

4. 严重代谢障碍:糖尿病酮症、重度高血压患者用药可能加重病情

临床数据显示,约15%的异常子宫出血患者存在自行滥用黄体酮史。一位42岁女性长期用黄体酮调节月经,最终确诊子宫内膜非典型增生,这与持续孕激素刺激导致的子宫内膜过度增生直接相关。

四、替代方案与预防策略

1. 非药物干预

2. 药物替代选择

3. 预防性保健

建立月经健康档案,记录基础体温曲线、经血性状、伴随症状等。建议:

五、就医信号与分级诊疗

出现以下情况需在24小时内就诊:

建议就诊路径:

1. 基层医院:初步性激素检测+妊娠试验

2. 三甲医院:宫腔镜检查+子宫内膜活检(必要时)

3. 专科门诊:生殖内分泌科针对复杂病例制定个体化方案

月经周期的自我管理是一把双刃剑。当我们试图用药物掌控生理节奏时,更需要敬畏身体的精密调节机制。记住:黄体酮不是“万能调节剂”,它更像精密仪器中的校准工具——唯有在专业医师指导下精准使用,才能避免“矫枉过正”带来的健康代价。建立与月经周期的良性对话,从理解每一个激素波动背后的生命智慧开始。