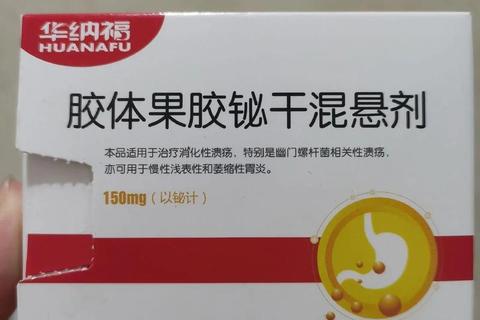

在各类胃病治疗中,胶体果胶铋胶囊作为常用黏膜保护剂,因其显著的疗效被广泛应用。然而临床数据显示,约40%的患者因未掌握正确用药时间而影响治疗效果,甚至出现不良反应。本文将从科学机制、用药规范及个体化需求三个维度,解析这一药物的最佳服用策略。

一、药物作用机制与服用时机的科学依据

胶体果胶铋胶囊的核心功能在于形成胃黏膜保护屏障。其有效成分胶体铋在胃酸环境中溶解后,会与受损组织中的蛋白质结合形成胶体沉淀,覆盖于溃疡或糜烂表面,隔离胃酸和消化酶的侵蚀。这种物理保护作用需直接接触病灶才能实现,因此空腹状态是药物发挥效力的关键窗口期。

■ 饭前服用的科学逻辑

1. 避免食物干扰:进食后胃内pH值升高,可能影响铋剂与病灶的黏附效率;食物残渣还会稀释药物浓度,降低成膜均匀性。

2. 延长作用时间:餐前1小时服药可使药物在胃排空前完成覆盖,保护层可持续3-4小时,覆盖整个消化活跃期。

3. 协同抑酸作用:与质子泵抑制剂联用时,饭前服用可确保铋剂与后续抑酸药形成治疗“接力”,提升幽门螺杆菌根除率。

二、特殊场景下的用药调整策略

尽管餐前用药是基本原则,但需根据患者具体状况灵活调整:

1. 胃肠功能脆弱者:老年患者或伴有反流性食管炎人群,空腹服药可能诱发恶心呕吐。此时可将用药时间调整为餐后1小时,并辅以少量温水送服。

2. 联合用药冲突:与含铝镁的抗酸药同服时,需间隔2小时以上;若需饮用牛奶,应错开至少3小时,防止形成不溶性复合物。

3. 漏服补救措施:若忘记餐前服药,可在餐后2小时补服。但需注意,这种补救每月不宜超过3次,频繁调整会破坏治疗节律。

三、精细化用药操作指南

1. 时间控制

2. 疗程管理

3. 风险预警信号

四、特殊人群的个性化方案

1. 孕妇与哺乳期:铋剂可通过胎盘屏障,妊娠期禁用;哺乳期如需用药,应暂停母乳喂养至少72小时

2. 儿童患者:12岁以下儿童建议选用颗粒剂型,剂量按3mg/kg计算,最大单次量不超过100mg

3. 肾功能不全者:肌酐清除率<30ml/min时,用药间隔需延长至48小时,并监测血铋浓度

五、常见认知误区澄清

1. “多服可增强疗效”:铋剂在体内呈非线性代谢,超量服用反而降低生物利用度

2. “中药替代论”:虽有研究显示某些中药可辅助治疗,但无法替代铋剂的机械保护作用

3. “症状消失即停药”:黏膜组织学修复滞后于症状改善,过早停药导致复发率增加58%

行动建议与就医指征

当出现以下情况时,需立即寻求专业医疗干预:

日常管理中,建议建立用药日志,记录服药时间、症状变化及排便情况,为复诊提供数据支持。通过科学用药与生活管理结合(如避免高单宁类食物、采用左侧卧位睡眠),可使治愈率提升至89%。