霉菌性炎是女性生殖系统常见的真菌感染性疾病,约75%的女性一生中至少经历一次。该病以反复发作的外阴瘙痒、豆腐渣样白带为特征,对患者生活质量造成显著影响。本文将从症状识别、科学用药到预防管理,系统性解析外用药物的合理选择与使用规范,帮助患者实现有效治疗与长期健康管理。

一、症状识别与病因分析

1. 典型症状特征

霉菌性炎(外阴念珠菌病,VVC)的临床表现具有显著特征:

白带异常:白色凝乳状或豆腐渣样分泌物,无腥臭味,部分患者伴随白带量显著增多。

外阴刺激症状:持续性瘙痒伴灼热感,夜间加重;严重者出现排尿痛、痛,外阴皮肤可见抓痕或皲裂。

体征特征:黏膜充血水肿,附着白色伪膜,擦拭后可能出血,婴幼儿患者常因抓挠导致局部破溃。

2. 特殊人群差异

孕妇:妊娠期激素水平变化使糖原含量增加,念珠菌增殖风险提高,需避免口服唑类药物,以局部用药为主。

儿童:未发育的黏膜更脆弱,症状表现为外阴红肿、排尿哭闹,治疗需采用坐浴联合口服氟康唑,禁用栓剂。

糖尿病患者:血糖控制不佳者易反复感染,需同步进行血糖管理与抗真菌治疗。

3. 致病机制与诱因

白色念珠菌是主要病原体(占80%-90%),其过度增殖与以下因素相关:

环境失衡:长期使用抗生素破坏菌群,频繁冲洗改变pH值(正常3.8-4.5)。

宿主因素:妊娠、糖尿病、免疫抑制状态(如HIV感染)及紧身化纤衣物造成的局部湿热环境。

传播途径:性接触(约15%男性伴侣携带无症状感染)、共用浴具或内衣间接传播。

二、外用药物的科学选择与使用规范

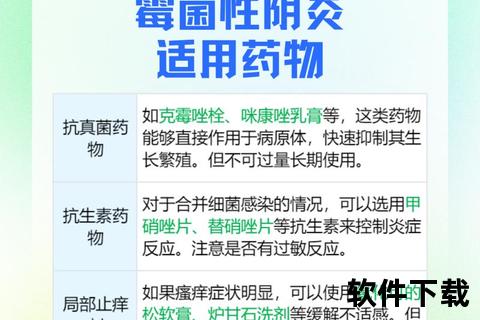

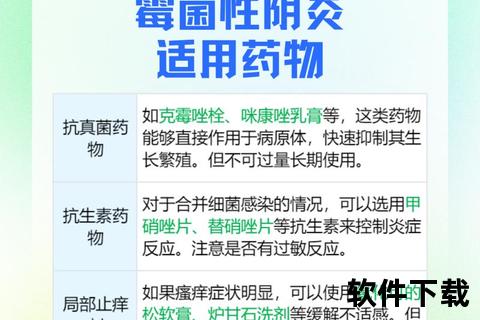

1. 常用外用药分类及作用机制

| 药物类别 | 代表药物 | 作用机制 | 适用场景 |

|-||--|--|

| 咪唑类 | 克霉唑、咪康唑 | 抑制真菌细胞膜麦角固醇合成 | 单纯性VVC首选 |

| 多烯类 | 制霉菌素 | 破坏细胞膜完整性导致内容物外漏 | 非白色念珠菌感染 |

| 复合制剂 | 克霉唑/倍他米松 | 抗真菌+抗炎协同作用 | 重度瘙痒伴皮肤破损 |

2. 具体用药方案解析

单纯性VVC(初次发作或轻度感染):

克霉唑栓:500mg单次给药治愈率>85%,或100mg/d×7天。

咪康唑栓:400mg/d×3天或200mg/d×7天,其片剂抗排出能力优于栓剂。

制霉菌素:10万U/d×14天,对光滑念珠菌效果更佳。

复杂性VVC(复发或重度感染):

强化治疗:克霉唑500mg×2次(间隔72小时),或咪康唑400mg/d×6天。

联合治疗:外用药+口服氟康唑150mg(第1、4、7天各一次),控制全身定植。

特殊人群方案:

孕妇:妊娠早期慎用,中晚期可选用克霉唑栓(B类药物),疗程延长至7天。

儿童:2%碳酸氢钠坐浴+1%克霉唑乳膏外涂,禁用栓剂。

三、疗效管理与复发预防策略

1. 规范用药的四大原则

足疗程使用:即使症状消失仍需完成疗程(如7天方案),残留真菌易致复发。

避免药物干扰:治疗期间停用雌激素制剂、免疫抑制剂,糖尿病患者监测血糖。

剂型适配:急性期选用起效快的片剂,慢性炎症可选择乳膏维持。

伴侣同治:复发性VVC需对性伴侣进行外生殖器真菌检查,阳性者外用克霉唑乳膏。

2. 复发预防的实践措施

环境干预:每日更换纯棉内裤,60℃以上热水烫洗;避免使用公共坐浴设施。

菌群调节:治疗结束后使用乳杆菌制剂恢复微生态,降低复发率。

行为管理:如厕后从前向后擦拭,月经期勤换卫生巾,性行为后及时清洁。

3. 就医指征与疗效评估

紧急就诊信号:发热、下腹痛、血性分泌物(警惕合并盆腔感染)。

疗效判定标准:治疗结束后7-14天复查真菌镜检,两次阴性为治愈;RVVC需连续随访6个月。

四、认知误区与风险警示

1. 过度清洁:冲洗使乳酸杆菌减少,破坏生物屏障,复发风险增加3倍。

2. 自我误诊:约30%自诊为"霉菌感染"的患者实际为混合性炎,需实验室确诊。

3. 药物滥用:非唑类药物(如甲硝唑)对真菌无效,错误使用延误治疗。

科学管理霉菌性炎需建立"精准诊断-阶梯用药-环境干预"的三维防控体系。普通患者可参考本文选择OTC药物进行初期处理,但若症状持续超过72小时或反复发作,务必及时就医获取个体化方案。通过规范治疗与生活方式调整,绝大多数患者可实现症状完全控制与长期缓解。

相关文章:

文章已关闭评论!