当女性在月经初期发现经血呈现深褐色或黑色时,往往会感到困惑甚至焦虑。这种颜色变化可能由多种因素引起,既有正常的生理现象,也可能暗示潜在的健康问题。本文将从科学角度解析经血颜色变化的成因,并提供实用的应对建议。

一、经血颜色的生理性变化机制

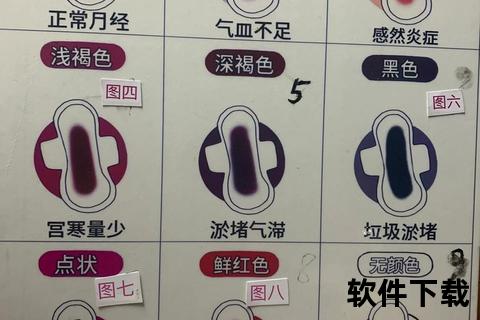

月经血的颜色主要由血液中的含氧量和氧化程度决定。正常月经血包含约75%的动脉血和25%静脉血,呈暗红色。但在以下情况下,颜色可能暂时变深甚至发黑:

1. 月经初期经量较少时

当子宫内膜少量脱落、经血在宫腔内停留时间较长时,血液中的血红蛋白被充分氧化,导致颜色加深。这种“陈旧血”在月经首日或末期常见,通常伴随少量血块。

2. 血液流速与经量变化

快速流出的经血因接触空气时间短而呈鲜红色,缓慢流出的血液则因氧化作用颜色变暗。久坐或缺乏运动的女性可能因经血滞留而出现发黑现象。

3. 激素波动的阶段性影响

青春期或围绝经期女性因激素水平不稳定,可能出现暂时性经血颜色异常,通常随着周期稳定而缓解。

二、需警惕的病理性原因

若经血发黑伴随经量异常、疼痛或其他症状,可能与以下疾病相关:

1. 生殖系统炎症

典型症状:下腹坠痛、异味分泌物、发热等。

2. 内分泌紊乱

典型症状:月经周期紊乱、潮热、情绪波动等。

3. 器质性病变

典型症状:经期延长、经量锐减、疼痛等。

4. 其他全身性疾病

三、自我评估与就医指征

▶ 居家观察要点

▶ 需立即就医的情况

1. 经血持续发黑超过3个月经周期

2. 经量突然减少(每日卫生巾浸湿面积不足1/3)

3. 合并剧烈腹痛、发热或非经期出血

4. 疑似妊娠后出现黑色分泌物(需排除流产或宫外孕)

四、诊断与治疗路径

1. 临床检查项目

2. 针对性治疗方案

五、预防与日常调理建议

1. 温度管理

2. 运动与姿势优化

3. 饮食调节

4. 心理调适

六、特殊人群注意事项

月经是女性健康的晴雨表,经血颜色的短期变化无需过度焦虑,但持续性异常需科学应对。通过观察记录、及时就诊和系统调理,绝大多数情况可获得有效改善。记住:对自己的身体保持敏锐觉察,才是最好的健康管理策略。