B族维生素是维持人体正常代谢与健康的关键营养素,但它们的复杂性常常让人感到困惑——为什么同样被称为“维生素B”,却有从B1到B12的不同编号?为什么有人明明饮食均衡,却仍出现口腔溃疡、疲劳等症状?这些问题背后,隐藏着B族维生素独特的协同机制与个体化补充需求。

一、B族维生素的核心功能与代谢角色

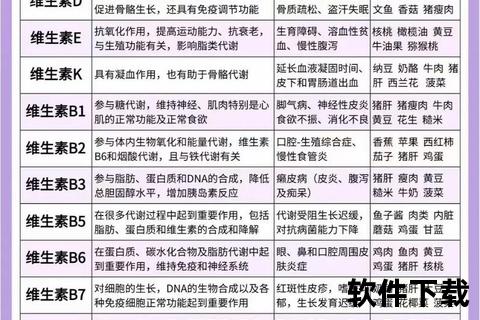

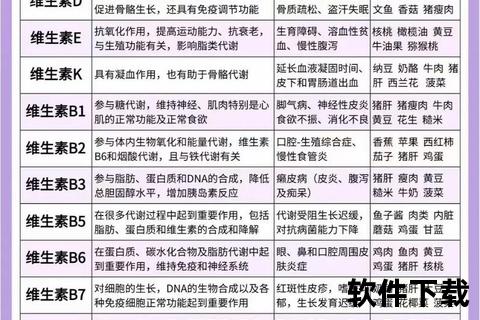

B族维生素由8种水溶性维生素组成(B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12),它们共同构成人体代谢网络的“催化剂”。每毫克B族维生素都直接参与三大营养素的转化:

1. 能量生产:B1(硫胺素)在碳水化合物代谢中生成ATP,B2(核黄素)作为黄素酶的辅基参与脂肪氧化。

2. 细胞合成:B9(叶酸)和B12(钴胺素)协同完成DNA复制与红细胞生成,缺乏时导致巨幼细胞贫血。

3. 神经保护:B1、B6、B12共同维护神经髓鞘结构,临床用于改善周围神经病变。

特殊生理作用:

B2的抗氧化性:保护细胞膜免受自由基损伤,缺乏时表现为口角炎、唇干裂。

B3的血管调节:烟酸可扩张血管、降低低密度脂蛋白胆固醇。

B7的美容价值:生物素强化角质蛋白结构,改善脱发与指甲脆性。

二、缺乏症的“信号”与高危人群

B族维生素缺乏常表现为黏膜、皮肤和神经系统症状,但易与其他疾病混淆。关键鉴别点包括:

口腔三联征:舌炎(B2/B3)、口角炎(B2)、牙龈出血(B12)

皮肤改变:脂溢性皮炎(B6)、日光性皮炎(B2)、脚气病(B1)

神经系统异常:手脚麻木(B1/B12)、抑郁(B9/B12)、失眠(B5/B6)

高危人群需特别关注:

孕妇:叶酸需求增加50%,缺乏导致胎儿神经管畸形,建议孕前3个月开始补充400-1000μg

老年人:胃酸分泌减少影响B12吸收,50岁以上建议选择甲基钴胺素形式

素食者:植物性食物几乎不含B12,需依赖强化食品或补充剂

酗酒者:酒精抑制B1吸收,可能引发韦尼克脑病

三、科学补充策略与协同效应

B族维生素的“团队作战”特性决定了单一补充效果有限。理想方案需兼顾剂量平衡与生物利用度:

1. 膳食优先:

动物性来源:肝脏(B2/B9/B12)、鱼类(B3/B6/B12)、蛋类(B7/B12)

植物性来源:全谷物(B1/B3/B6)、绿叶菜(B9)、坚果(B7)

加工损失提醒:精制面粉需选择“强化型”(添加B1/B2/B3/B9)

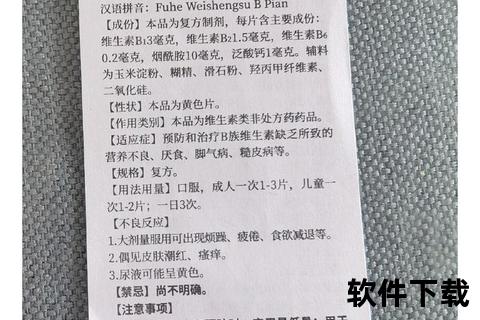

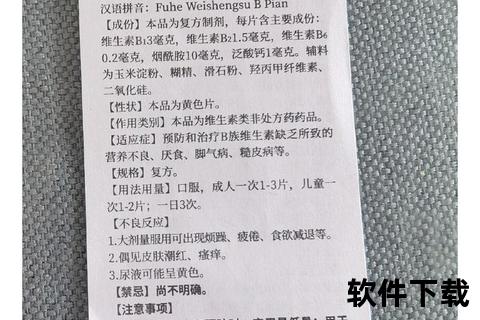

2. 补充剂选择要点:

活性形式:5-甲基四氢叶酸(B9)、吡哆醛-5-磷酸(B6)更适合代谢障碍人群

剂量安全:B6长期超过100mg/天可能引发周围神经病变,B3缓释剂型减少面部潮红

时间建议:水溶性维生素分次服用效果优于单次大剂量

3. 协同增效组合:

同型半胱氨酸调控:B6+B9+B12组合降低心血管风险

能量代谢黄金三角:B1+B2+B5促进糖脂转化,运动人群可增加至RDA的150%

皮肤健康联合方案:B2+B7+锌改善痤疮和脱发

四、特殊场景下的应用与误区

疾病辅助治疗:

糖尿病:高血糖加速B1排泄,建议糖尿病患者每日补充10-20mg硫胺素

抑郁症:B12缺乏与5-羟色胺合成受阻相关,联合SSRI类药物可增强疗效

常见误区纠正:

“B族补充会上火”:实为短期内黏膜修复引发的充血反应,可通过分次低剂量适应

“啤酒含丰富B族”:酒精反而抑制B1/B2/B3吸收,酗酒者更需额外补充

“植物性B12有效”:藻类中的B12类似物无法被人体利用,需依赖发酵制品

行动建议与健康管理

1. 自我筛查:每月记录是否有≥3项以下症状:口腔溃疡、疲劳、手脚刺痛、头皮屑增多、情绪低落。

2. 检测指导:高风险人群每6-12个月检测血清同型半胱氨酸、全血B12及红细胞转酮醇酶活性(反映B1水平)。

3. 就医信号:出现对称性肢体麻木、意识模糊或血红蛋白<90g/L,需立即排查严重缺乏症。

B族维生素的精准补充是一门“个性化艺术”,需要根据饮食结构、生理状态甚至基因多态性(如MTHFR基因突变)动态调整。当我们在餐盘中搭配一份糙米饭、一把杏仁或半颗牛油果时,实际上正在构建一个天然的B族维生素协同网络——这或许是对生命代谢最优雅的致敬。

相关文章:

维生素B2与C:协同作用下的健康守护与科学补充2025-04-06 03:35:02

文章已关闭评论!