当新生儿被诊断为尿道下裂时,许多家长会陷入焦虑与困惑。这种先天性畸形并非罕见,发病率约为1/200至1/300,且呈逐年上升趋势。它不仅影响孩子的排尿功能和生殖器外观,还可能对心理健康造成长期影响。本文将深入解析尿道下裂的病因、临床表现及治疗新进展,为家庭提供科学指导。

一、尿道下裂的病因:多因素交织的复杂成因

尿道下裂的发生是遗传、内分泌、环境等多因素共同作用的结果,目前尚未完全明确其机制,但以下几类因素已被广泛研究:

1. 遗传与基因突变

约85%的病例与遗传相关,雄激素受体基因、性别决定基因的突变可能导致尿道发育异常。若家族中有尿道下裂病史,新生儿患病风险显著增加。

2. 内分泌干扰

胚胎期雄激素合成或代谢异常是核心机制。妊娠早期母体使用黄体酮保胎、接触环境雌激素(如化妆品中的某些成分),可能拮抗雄激素作用,导致尿道闭合不全。

3. 环境与母体因素

高龄产妇、孕期吸烟或暴露于工业化学物质(如农药、塑化剂)可能干扰胎儿生殖系统发育。研究显示,这类环境因素与尿道下裂风险呈正相关。

4. 染色体异常

约5%-10%的患儿存在性染色体或常染色体畸变,如克氏综合征(47,XXY),这类患儿常合并隐睾等复杂畸形。

二、识别症状:早期发现的关键信号

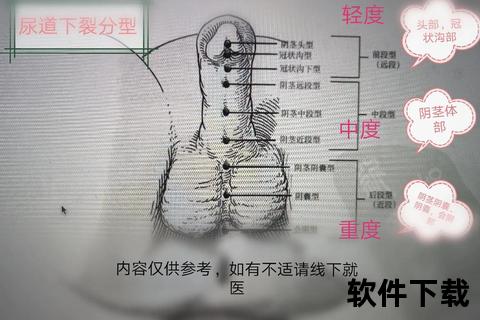

尿道下裂的典型表现为“三联征”:尿道开口异常、下弯及分布不均。根据尿道口位置可分为四型(图1):

家庭自检要点:

三、诊断与评估:精准分型决定治疗策略

确诊需通过专业检查:

1. 体格检查:医生通过人工勃起试验评估弯曲程度,测量尿道缺损长度。

2. 影像学:超声排查肾积水等泌尿系统合并畸形,染色体检测排除性别发育异常。

3. 分型评估:根据国际尿道下裂评分(HOSE)制定手术方案,如是否需要分期修复。

四、治疗新进展:从传统手术到精准修复

手术是唯一根治手段,近年来技术革新显著提高了成功率与美观效果。

1. 手术时机:把握黄金窗口期

2. 技术创新:微创与生物材料的突破

3. 成功率与并发症管理

五、预防与术后护理:家庭参与的全程管理

孕期预防

术后护理要点

六、给家长的行动建议

1. 及时就诊:发现异常排尿或生殖器形态问题,尽早就医评估。

2. 选择经验丰富的团队:优先考虑具备显微外科技术的儿童泌尿中心。

3. 长期随访:术后每年复查尿道通畅度,青春期评估发育。

尿道下裂的诊疗已进入精准化与微创化时代。通过早期识别、科学干预及家庭护理,绝大多数患儿可获得正常排尿功能与生活质量。医学的进步正不断改写这类疾病的预后,为孩子们铺就健康的成长之路。