卵巢癌被称为“沉默的杀手”,其早期症状隐匿,约70%的患者确诊时已处于晚期,且五年生存率不足30%。这一疾病不仅威胁女性生命健康,更因复杂的耐药机制和治疗瓶颈让医学界面临巨大挑战。近年来,随着分子生物学技术的突破,科学家们逐渐揭示了卵巢癌发生发展的核心机制,并在此基础上开发出多种创新疗法,为患者带来新希望。

一、卵巢癌的分子机制与耐药性解析

1. 关键驱动基因与信号通路

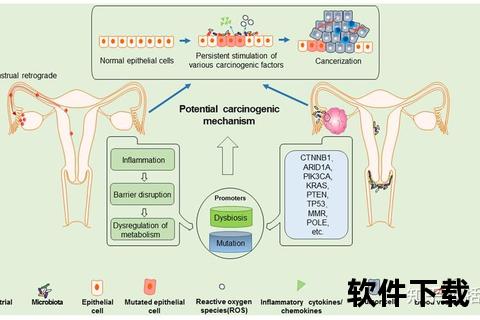

卵巢癌的分子分型可分为I型(低级别浆液性癌、子宫内膜样癌等)和II型(高级别浆液性癌等),两者在基因突变谱和信号通路上存在显著差异。例如,II型卵巢癌常伴随BRCA基因突变和TP53突变,导致同源重组修复缺陷(HRD),这一特征使其对PARP抑制剂敏感。而I型肿瘤则更多涉及KRAS、BRAF等基因突变。

近年研究发现,p85β蛋白通过调控AXL受体蛋白的稳定性,激活下游信号通路,促进癌细胞生长和转移。BCL6基因的异常表达与顺铂耐药密切相关,新型抑制剂WK369可通过阻断BCL6与SMRT的相互作用,恢复p53通路活性,显著抑制肿瘤进展。

2. 耐药机制的多维解析

卵巢癌耐药性涉及多个层面:

二、临床诊疗新进展:从靶向治疗到联合策略

1. 靶向治疗突破

2. 免疫治疗创新

3. 精准手术与化疗优化

三、防治策略:早筛早诊与高危管理

1. 高危人群识别

2. 症状预警与筛查建议

3. 预防与健康管理

四、研究展望:从机制探索到转化落地

1. 克服耐药性:针对ABC转运体的小分子抑制剂、表观遗传药物与免疫疗法的联用策略正在临床试验中验证。

2. 新型靶点开发:如BCL6抑制剂WK369、靶向IL-4/CCL7的免疫微环境调控剂,以及基于Siglec-7的NK细胞疗法。

3. 个体化治疗:基于分子分型、HRD状态和肿瘤微环境特征制定精准方案,例如HRD阳性患者优先使用PARP抑制剂。

五、给患者的行动建议

1. 及时就医:若出现不明原因腹胀、盆腔疼痛超过2周,需尽快妇科就诊。

2. 基因检测:有家族史或早发卵巢癌患者建议进行BRCA基因检测。

3. 治疗选择:晚期患者可关注临床试验(如ADC药物、双免疫疗法),争取更多治疗机会。

4. 生活方式:保持健康体重,避免长期激素替代治疗,定期随访监测CA125水平。

卵巢癌的防治需要医患共同努力。随着科学研究的深入,更多创新疗法将逐步进入临床,为患者点亮生命之光。