月经周期的规律性与避孕风险密切相关,但“安全期”这一概念常被误解。许多女性误认为月经前一周同房无需避孕措施,却忽视了人体生理的复杂性和个体差异。本文将从排卵机制、安全期计算误区、风险因素等方面展开分析,并提供科学建议。

一、排卵期与安全期的生理基础

1. 排卵期的确定

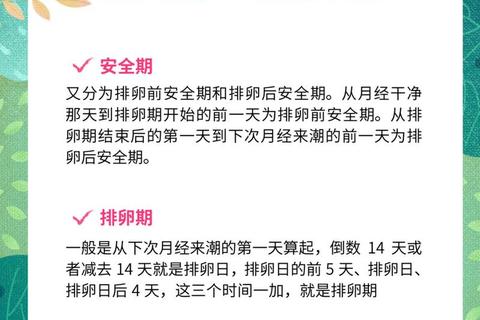

排卵通常发生在下次月经前14天左右,卵子存活约12-24小时,而在女性生殖道内可存活2-3天。排卵日前后5天(共10天)为易受孕期。例如,若预测下次月经为4月28日,则排卵日为4月14日,易受孕期为4月9日至18日。

2. 安全期的计算逻辑

理论上,月经前一周(即排卵后至月经来潮前)属于“排卵后安全期”,此时卵子已失去活性,怀孕概率较低。但这一结论仅适用于月经周期规律(28-30天)且无外界干扰(如压力、疾病)的女性。

二、安全期避孕的四大风险因素

1. 月经周期不规律

约30%女性的月经周期波动超过7天。若周期缩短至24天,排卵日可能提前至月经后7天,导致“月经前一周”实际处于排卵期。

2. 排卵时间波动

情绪压力、作息紊乱、疾病或药物可能使排卵提前或延后。例如,一项研究发现,压力可干扰下丘脑-垂体-卵巢轴,导致排卵异常。

3. 存活时间的个体差异

部分男性的存活时间可达5天,若在月经前一周同房,可能覆盖提前到来的排卵期。

4. 计算误差

仅依赖日历法推算安全期的误差率高达25%。更科学的方法需结合基础体温、宫颈黏液观察或排卵试纸。例如,排卵后基础体温会升高0.3-0.5℃,但需连续监测3个月才能发现规律。

三、科学避孕策略与紧急处理建议

1. 推荐避孕方式

2. 安全期避孕的补充原则

若坚持使用安全期,建议结合两种以上监测方法(如基础体温+宫颈黏液观察),并避开排卵期前后3天。

3. 意外情况处理

若未采取避孕措施或避孕失败:

四、特殊人群的注意事项

1. 青少年女性

青春期女性卵巢功能未稳定,周期波动大,安全期避孕失败率高达50%。

2. 围绝经期女性

激素水平波动可能导致“假性安全期”,需通过B超监测卵泡发育。

3. 多囊卵巢综合征(PCOS)患者

排卵不规律且难以预测,安全期完全不可靠,建议使用药物或器械避孕。

五、总结与行动指南

安全期并非绝对安全,其可靠性高度依赖个体生理状态。对于月经周期规律者,月经前一周同房的怀孕概率约为1%-5%;而周期紊乱者的风险可升至10%-20%。科学避孕应优先选择屏障或激素方法,并结合自身需求咨询医生。

关键建议:

1. 记录月经周期至少6个月,使用APP辅助分析规律性。

2. 若一年内无生育计划,选择长效避孕措施(如IUD)。

3. 出现月经推迟、腹痛或不规则出血时,及时就医排查妊娠或妇科疾病。

通过科学认知与主动管理,女性可更好地平衡生育计划与健康风险。

参考文献:结合临床指南与生殖医学研究,本文内容综合自妇产科权威机构及循证医学数据。