新生儿出生后,血液系统的变化牵动着每一位家长的心。小张家的宝宝出生时面色红润,但满月体检时医生提到“血红蛋白稍有下降”,这让全家人紧张不已。事实上,新生儿的血红蛋白波动是生长发育的自然规律,但也可能隐藏着健康隐患。

一、新生儿血红蛋白的波动规律

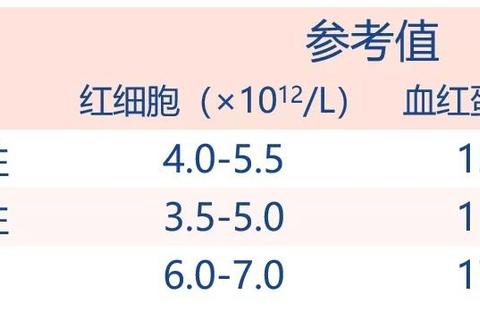

新生儿出生时的血红蛋白处于峰值状态,足月儿可达150-220g/L,早产儿与足月儿数值相近。出生后24小时内,因体液浓缩和呼吸建立初期的影响,血红蛋白可能短暂升高。但在2-3个月时会出现生理性低谷,足月儿降至约100g/L,早产儿可能低至80g/L。这种U型曲线变化与胎儿红细胞的自然代谢、血容量扩张及氧环境改变密切相关。

值得注意的是,早产儿的血红蛋白下降更显著且提前。出生体重<1.2kg的早产儿,4-8周时血红蛋白可跌至65-90g/L,需特别注意营养补充。

二、血红蛋白变化的三大驱动因素

1. 氧环境巨变:胎儿期脐带供氧的血氧饱和度仅45%,出生后自主呼吸使血氧飙升至95%,直接抑制红细胞生成素(EPO)分泌。

2. 红细胞代谢特点:胎儿红细胞寿命仅45-70天(成人约120天),出生后短期内大量破坏。

3. 生长发育需求:3个月内体重增长最快,血容量扩充稀释红细胞浓度。

这些因素共同作用下,血红蛋白的动态变化呈现“先降后升”的生理性适应过程。

三、异常警报:何时需要医学干预

当血红蛋白值出现以下信号时需警惕病理性贫血:

病理性贫血可能源于:

四、精准监测:从实验室到家庭观察

临床建议的检测节奏:

家庭观察要点:

1. 皮肤黏膜:指甲床、眼睑结膜苍白提示贫血

2. 喂养表现:吸吮无力、吃奶时间延长

3. 活动状态:异常嗜睡、哭声低弱

4. 呼吸循环:气促(>60次/分)、心率增快

![]

五、分级干预策略

1. 生理性波动:

2. 轻度贫血(90-110g/L):

3. 中重度贫血:

六、预防体系:三级防御网

1. 产前防御:

2. 产后管理:

3. 长期跟踪:

新生儿的血红蛋白波动既是生命奇迹的见证,也是健康监测的晴雨表。家长不必对生理性变化过度焦虑,但需掌握“观察五要素”(面色、喂养、活力、呼吸、排便),建立与儿科医生的长效沟通机制。当发现异常指标时,及时通过血红蛋白电泳、网织红细胞计数等检测明确病因,让科学照护为宝宝筑牢生命防线。