新生儿的心跳声是生命最初的乐章,但对于初为父母的家庭而言,这串数字背后隐藏的密码却常常令人困惑。有些家长发现宝宝熟睡时心跳轻缓如溪流,哭闹时又急促如擂鼓;有些家长则因体检报告上的"窦性心律不齐"字样辗转难眠。实际上,新生儿心脏作为刚启动的生命引擎,其运转规律与成人存在显著差异,正确理解这些生理特征,是守护孩子健康的第一道防线。

一、新生儿心率的正常波动范围

1. 基础心率区间

根据多项临床研究数据,足月健康新生儿在安静或睡眠状态下的基础心率通常介于90-160次/分之间。这一范围明显高于成人,主要源于新生儿自主神经系统发育不成熟,交感神经相对活跃。值得注意的是,早产儿由于心脏传导系统更不完善,基础心率可能更高,波动幅度可达100-190次/分。

2. 生理性波动规律

新生儿的心率时刻处于动态变化中:

这种"过山车"式波动属于正常生理现象,通常在活动停止后5-10分钟逐渐恢复基线水平。但若清醒状态下持续超过160次/分或低于80次/分,则需警惕病理状态。

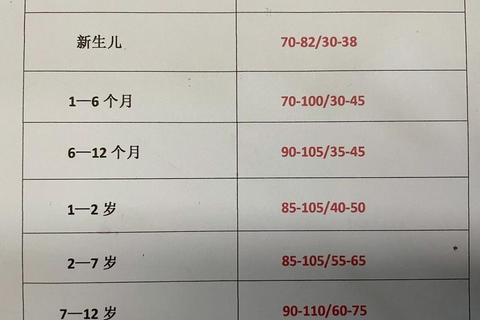

3. 异常阈值判断标准

二、家庭监测的实用技巧

1. 徒手测量法

将食指与中指轻按于宝宝肘窝内侧(肱动脉)或大腿根部(股动脉),计时15秒后乘以4。建议选择晨起未进食、未哭闹时段测量,连续记录3天取平均值更准确。需注意新生儿外周循环较弱,避免在手脚末梢测量。

2. 异常体征观察

当发现心率异常时,需同步检查:

这些体征与心率异常同时出现时,应立即就医。

3. 智能设备辅助

新型智能监护袜可连续监测心率和血氧饱和度,其胸带式设计比传统手环更适合新生儿娇嫩皮肤。临床验证显示,这类设备与医用监护仪的误差率小于3%,特别适用于早产儿家庭。

三、常见异常原因及应对策略

1. 生理性诱因

约30%的心率异常源自环境因素:

2. 病理性机制

阵发性室上性心动过速是最常见的病理性心律失常,发作时心率可达220-300次/分。这类患儿中约20%合并先天性心脏病,需通过心脏超声排查结构异常。近年来研究显示,动脉导管未闭患儿更易出现快速性心律失常。

3. 分级诊疗原则

四、医疗干预的关键节点

1. 诊断金标准

12导联同步心电图能捕捉细微传导异常,研究发现新生儿心电轴右偏达+110°~+180°属正常现象,与右心室占优势的生理结构相关。但若出现异常Q波或ST段改变,需警惕心肌缺血。

2. 药物治疗进展

胺碘酮作为Ⅲ类抗心律失常药,静脉给药5mg/kg的复律成功率达80%,且对心功能影响较小,已成为一线治疗药物。但需注意给药速度需控制在1小时以上,避免血压骤降。

3. 手术干预时机

对于WPW综合征等顽固性心律失常,射频消融术的最小适用年龄已下探至3个月。新型冷冻消融技术将手术并发症发生率从4.3%降至1.1%,显著提高治疗安全性。

给家长的特别建议:建立"心率健康日记",记录每日晨起心率、异常事件及处理措施。建议在婴儿房配备带有夜视功能的监护摄像头,既能观察呼吸节律,又可避免频繁夜间查体干扰睡眠。当发现异常波动时,可用手机录制10秒心前区搏动视频,为医生提供直观诊断依据。记住,规律的心跳是生命健康的节拍器,但偶尔的"杂音"也可能是成长路上必经的变奏曲。