过敏反应来势汹汹,皮肤红肿瘙痒、打喷嚏流涕、甚至呼吸困难……这些症状不仅影响生活质量,还可能危及生命。面对突发过敏,正确使用抗过敏药物是关键。复方异丙嗪片作为临床常用药物,其抗过敏与镇静的双重作用机制,让它成为许多患者家庭的常备药。但您是否真正了解这种药物如何发挥作用?哪些情况下必须就医?特殊人群使用时又该注意什么?

一、药物核心作用:双重机制破解过敏难题

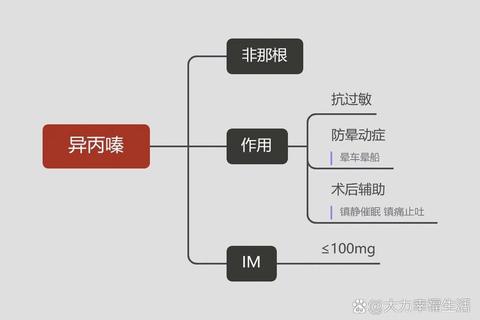

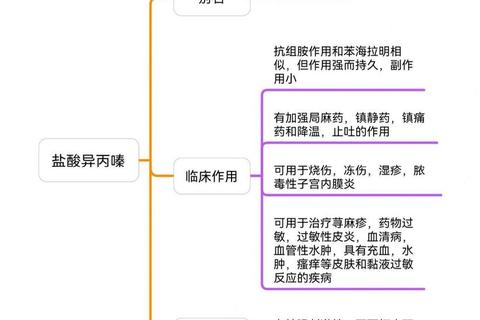

复方异丙嗪片的独特之处在于协同发挥组胺受体阻断与中枢神经调节作用。异丙嗪作为主要成分,能精准阻断H1组胺受体,这种受体广泛分布于皮肤、呼吸道和胃肠道的肥大细胞表面。当过敏原入侵时,肥大细胞释放的组胺会激活这些受体,引发毛细血管扩张、平滑肌收缩等过敏反应。通过竞争性占据受体位点,药物可有效阻断瘙痒、红肿、支气管痉挛等典型过敏症状。

与此药物中的异丙嗪分子可穿透血脑屏障,抑制脑干网状结构激活系统。这种中枢抑制作用能降低神经兴奋性,既缓解过敏引发的焦虑不安,又通过镇静作用减少因抓挠导致的继发感染风险。临床数据显示,联合使用抗组胺与镇静功能可使急性荨麻疹患者的症状缓解时间缩短30%。

二、临床应用全景图:从日常护理到急症处理

适用场景:

1. 皮肤黏膜过敏:对慢性荨麻疹、湿疹、接触性皮炎等引发的顽固性瘙痒,单次给药后20分钟即可起效。

2. 呼吸道过敏:缓解过敏性鼻炎患者的鼻塞流涕,抑制哮喘急性发作时的支气管痉挛。

3. 特殊场景应用:晕动症患者出行前1小时服用,可预防80%以上的恶心呕吐;术后辅助使用能减少药物引起的恶心反应。

剂量控制要点:

症状警示信号(需立即就医):

三、风险防控指南:特殊人群用药须知

儿童群体:

2岁以下婴幼儿禁用,因其血脑屏障发育不全,易引发呼吸抑制。学龄儿童使用后需密切观察是否出现锥体外系反应,如眼球固定、肢体震颤等。

孕产妇群体:

妊娠晚期使用可能导致新生儿黄疸,哺乳期用药会使药物通过乳汁分泌。建议孕32周后停用,哺乳期确需用药者应暂停母乳喂养。

老年群体:

65岁以上患者代谢能力下降,易出现尿潴留、便秘等抗胆碱能副作用。建议起始剂量减半,并监测认知功能变化。

药物交叉反应警示:

四、科学用药行动方案

家庭应急处理:

1. 急性荨麻疹发作时,冷敷患处联合单次给药

2. 药物性皮疹需立即停药并大量饮水

3. 出现轻度嗜睡时应避免驾车或高空作业

就医决策树:

轻度症状(仅有局部皮疹)→观察72小时

中度症状(皮疹扩散+瘙痒影响睡眠)→门诊就医

重度症状(胸闷气促+血压下降)→急诊抢救

预防性用药策略:

季节性过敏患者可在过敏季前2周开始规律用药

尘螨过敏者配合环境控制(每周高温清洗寝具)

食物过敏人群建议随身携带急救卡

在应对过敏性疾病时,复方异丙嗪片犹如"双刃剑",既需要充分利用其快速缓解症状的优势,又要警惕潜在风险。建议患者建立个人用药档案,记录每次过敏发作特征、用药反应及检验指标。通过医患协作的动态调整,才能在控制症状与保障安全之间找到最佳平衡点。