宫颈上皮内瘤变(CIN)是宫颈癌发生前的关键阶段,早期发现和干预可有效阻断疾病进展。数据显示,我国每年约15万女性确诊宫颈癌,其中90%以上与高危型HPV持续感染相关。本文从科学认知、诊疗策略和预防管理三个维度,系统解析CIN与宫颈癌前病变的防治要点。

一、认识CIN与宫颈癌前病变

1. 病变本质

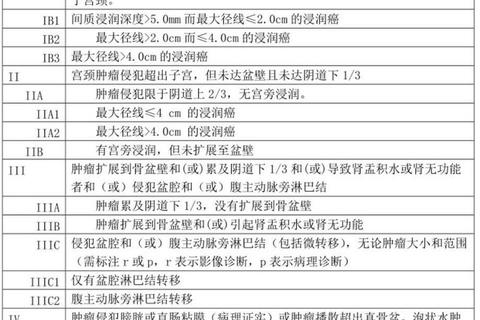

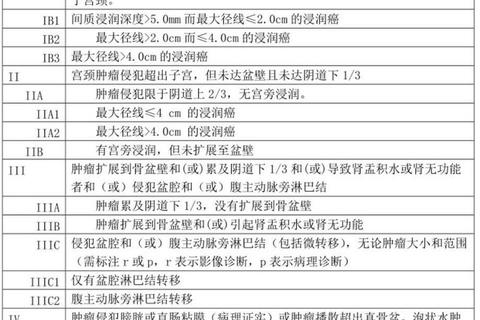

CIN是宫颈上皮细胞异常增生的癌前病变,分为三级:

CIN1(低级别病变):异常细胞局限于上皮下1/3层,60%可自然消退。

CIN2(中级别病变):异常细胞扩展至上皮下2/3层,需结合p16免疫组化判断进展风险,阳性者按高级别处理。

CIN3(高级别病变):异常细胞累及上皮全层,发展为浸润癌的风险高达12%-40%。

2. 核心病因

HPV感染:70%的CIN2-3与HPV16/18型相关。

协同危险因素:吸烟、多性伴侣、免疫抑制、长期口服避孕药等可加速病变进展。

3. 症状与体征

早期常无症状,部分表现为:

接触性出血(后、妇科检查后出血)

异常白带(血性分泌物、脓性分泌物)

宫颈外观异常:糜烂、息肉或溃疡(需镜评估)。

二、诊断流程:精准筛查与分层管理

1. 初筛方法

HPV检测:灵敏度高,特异性低,适用于25岁以上女性联合筛查。

宫颈细胞学检查(TCT):发现异常细胞,报告采用TBS分类(如ASCUS、LSIL、HSIL)。

联合筛查:HPV+TCT可提高检出率,推荐30岁以上女性每5年一次。

2. 确诊手段

镜检查:醋酸染色和碘试验定位异常区域,指导精准活检。

宫颈活检+颈管搔刮:病理诊断金标准,明确病变分级。

影像学检查:MRI或CT用于评估局部浸润和淋巴结转移(仅限疑似浸润癌者)。

3. 特殊人群处理

孕妇:CIN1-2可推迟至产后治疗;CIN3需个体化评估。

年轻女性:CIN2优先保守治疗,避免过度手术影响生育。

三、治疗策略:分级干预与个性化选择

1. CIN1:观察随访

每6-12个月复查HPV+TCT,60%病例可逆转。

合并持续HPV感染或免疫功能低下者,考虑激光或冷冻治疗。

2. CIN2-3:积极干预

LEEP或冷刀锥切:切除病变组织并送病理,治愈率>85%。

术后随访:6个月内复查HPV,阳性者需镜评估。

复发处理:重复锥切或全子宫切除术(适用于无生育需求者)。

3. 原位癌与微小浸润癌

原位腺癌:建议子宫全切术,保留卵巢功能。

微小浸润癌(IA1期):锥切+淋巴结评估,保留生育功能。

四、预防管理:三级防线阻断癌变

1. 一级预防:HPV疫苗接种

最佳时机:9-14岁未发生性行为前接种效果最优。

疫苗选择:二价/四价/九价疫苗均能预防HPV16/18感染,九价覆盖更多高危型。

补种策略:45岁以下女性即使感染HPV,仍可接种以预防其他型别。

2. 二级预防:规范筛查

25-65岁女性:每5年一次HPV检测,或每3年一次TCT。

筛查异常处理:ASCUS+HPV阳性、LSIL及以上病变需转诊镜。

3. 三级预防:生活方式调整

增强免疫力:均衡饮食、规律运动、限酒。

性健康管理:使用避孕套、固定性伴侣、避免过早性生活。

五、患者常见疑问解答

1. “活检发现CIN2必须手术吗?”

若p16检测阳性或患者年龄>30岁,建议锥切;年轻患者可短期观察。

2. “HPV阳性但TCT正常怎么办?”

12个月后复查,持续感染需镜检查。

3. “治疗后能否怀孕?”

LEEP术后宫颈机能通常不受影响,建议术后3-6个月再妊娠。

宫颈癌前病变的防治关键在于“早筛、早诊、早治”。普通女性应从25岁起定期筛查,接种HPV疫苗,出现接触性出血等异常症状时及时就医。医疗工作者需遵循分层管理原则,避免过度治疗,同时加强患者教育,传递“可防可控”的信心。

相关文章:

文章已关闭评论!