儿童体温是健康的重要指标,但许多家长对如何正确测量和判断存在误区。尤其在孩子哭闹、运动或环境变化时,体温波动常引发焦虑。本文将系统解析儿童体温的正常范围、科学测量方法及异常处理策略,帮助家长从容应对突发情况。

一、儿童体温的正常范围:不同部位的差异

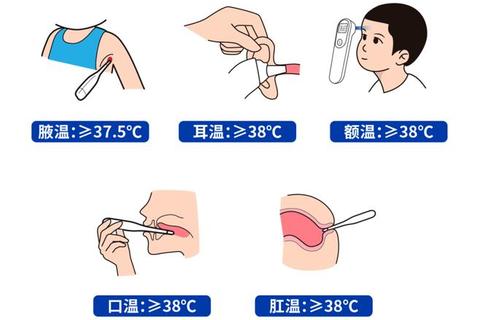

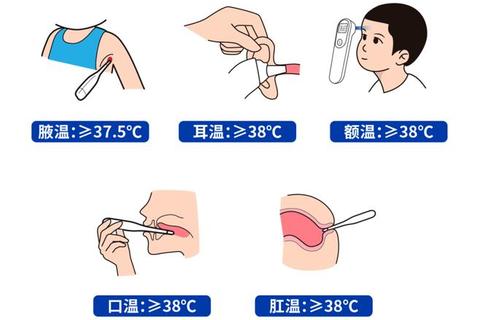

儿童体温并非固定值,会随年龄、活动状态、环境及测量部位波动。以下为各部位正常范围及适用场景:

1. 腋温:35.9℃~37.3℃

适用场景:最常用,适合3岁以上能配合夹紧体温计的孩子。

注意事项:需擦干腋下汗液,确保体温计完全贴合皮肤,测量5-10分钟。若孩子哭闹或刚运动,需休息30分钟后再测。

2. 额温/耳温:36.5℃~37.5℃

适用场景:快速筛查,适合公共场所或婴幼儿。

注意事项:额温易受环境温度影响,需在稳定室温下测量;耳温需拉直耳道(1岁以下向后拉,1岁以上向上拉),同一侧耳道测3次取均值。

3. 口温:36.2℃~37.4℃

适用场景:4岁以上配合度高的儿童。

注意事项:测量前30分钟避免进食冷热饮,紧闭嘴唇,测量3分钟。

4. 肛温:36.9℃~37.5℃

适用场景:最接近核心体温,适合新生儿或无法配合的婴幼儿。

注意事项:润滑体温计后插入1.5-2厘米,固定30秒。腹泻或肛周炎症时禁用。

特殊提示:

新生儿基础体温比成人高0.5℃~1℃,37.5℃以下属正常。

下午体温较清晨高0.5℃~1℃,剧烈哭闹或进食后可能短暂升高。

二、科学测量体温的五大要点

1. 工具选择:电子体温计更安全

电子体温计:推荐使用,测量快且无汞中毒风险。肛温、口温需专用型号。

耳温枪/额温枪:便捷但需规范操作,误差可能达0.3℃~0.5℃。

水银体温计:虽准确,但易碎且危险性高,3岁以下不建议使用。

2. 测量时机与环境

避免运动、进食、洗澡后立即测量,建议静息30分钟以上。

寒冷天气户外归来,需在室内适应15分钟再测额温或耳温。

3. 操作规范:不同年龄段的技巧

0-1岁:优先测肛温,或熟睡时测腋温。哭闹时可尝试耳温,但需注意耳道清洁。

1-3岁:可尝试腋温,配合玩具转移注意力。抗拒时改用预热的电子体温计测耳温。

4岁以上:逐步训练口温测量,强调“含住不说话”。

4. 异常值处理:区分假性发热

短暂升高:哭闹、穿衣过厚、环境闷热可能导致体温升至37.5℃~38℃,去除诱因后复测。

持续异常:腋温>37.3℃、肛温>38℃且伴随精神萎靡、拒食等症状,需就医。

5. 记录与分析

建议制作体温日记,记录时间、部位、数值及伴随症状(如咳嗽、皮疹)。

使用智能体温计可自动生成曲线,便于发现规律。

三、体温异常的家庭处理与就医信号

1. 发热分级与应对

低热(37.5℃~38℃):物理降温为主,如温水擦拭(32℃~34℃)、减少衣物、补充水分。避免酒精擦浴或捂汗。

中高热(38.1℃~40℃):按体重服用布洛芬或对乙酰氨基酚,两次用药间隔>6小时。若持续>3天或出现惊厥、呼吸困难,立即就医。

2. 低温警示(<35.9℃)

常见原因:早产儿保暖不足、严重感染、低血糖。

急救措施:用预热的毯子包裹,喂食温葡萄糖水,并尽快送医。

3. 必须就医的七种情况

1. 3月龄以下婴儿发热>38℃;

2. 发热伴惊厥、喷射性呕吐或皮疹;

3. 体温骤降但精神持续萎靡;

4. 持续腹泻或排尿疼痛;

5. 超高热(>40℃)或发热>5天;

6. 慢性疾病患儿(如心脏病、免疫缺陷);

7. 家长无法判断的其他异常症状。

四、特殊人群的注意事项

1. 新生儿:体温调节能力差,室温应保持在24℃~26℃,避免过度包裹。测肛温时动作轻柔,避免损伤黏膜。

2. 哮喘患儿:慎用阿司匹林退热,可能诱发哮喘发作。优先选择对乙酰氨基酚。

3. 术后儿童:若持续低热(37.5℃~38℃),警惕感染或血栓,需结合伤口情况综合评估。

掌握儿童体温的科学知识,能帮助家长在早期发现健康隐患。建议家庭常备电子体温计和退热药,并通过模拟游戏教会孩子配合测量。当体温异常时,冷静观察、规范记录、及时干预,是守护孩子健康的关键。

相关文章:

文章已关闭评论!