当身体出现红肿热痛时,许多人第一反应就是“吃消炎药”,但药架上琳琅满目的药品标签上却写着抗生素、非甾体抗炎药、中成药等不同名称。这些药物究竟有何区别?一位关节炎患者曾因长期自行服用头孢导致肠道菌群失衡,另一位痛经女性误用布洛芬引发胃出血,这些真实案例暴露出公众对抗炎药物认知的严重偏差。

一、炎症的本质与治疗逻辑

炎症是机体应对损伤或感染的防御反应,表现为红、肿、热、痛和功能障碍。根据病因可分为两类:

1. 感染性炎症(如细菌性肺炎、化脓性扁桃体炎)需使用抗生素

2. 非感染性炎症(如类风湿关节炎、痛风)适用抗炎药物

值得注意的是,约60%的呼吸道感染由病毒引起,此时使用抗生素不仅无效,还会破坏人体正常菌群。通过血常规检查C反应蛋白(CRP)和白细胞分类计数,可初步判断感染类型,指导用药选择。

二、三大类消炎药物的科学选择

(一)抗生素:细菌感染的精准武器

作用机制:通过抑制细菌细胞壁合成(如青霉素)、干扰蛋白质合成(如阿奇霉素)等方式杀菌抑菌。

典型药物:

使用原则:

1. 凭处方购买,完成规定疗程(通常5-7天)

2. 不与牛奶/钙剂同服,头孢类用药期间禁酒

3. 出现皮疹、呼吸困难立即停药就医

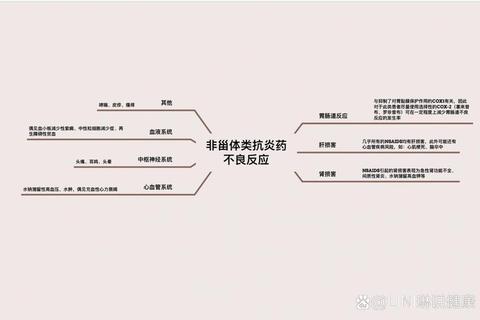

(二)非甾体抗炎药(NSAIDs):疼痛管理的双刃剑

作用机制:抑制环氧化酶(COX),减少前列腺素合成,从而缓解炎症反应。根据对COX-1/COX-2的选择性分为:

适用场景:

风险警示:

(三)中成药:传统医学的消炎智慧

作用特点:通过多靶点调节实现抗菌、抗炎、免疫调节等综合效应,尤其适合慢性炎症调理:

使用注意:

三、特殊人群用药安全指南

1. 儿童:

2. 孕妇:

3. 老年人:

四、常见误区与自救策略

误区1:将抗生素当“万能消炎药”

误区2:疼痛缓解立即停药

家庭急救包配置建议:

当出现以下情况时需立即就医:

1. 高热(>39℃)持续48小时不退

2. 皮肤出现紫癜或瘀斑

3. 排尿灼痛伴血尿

4. 关节肿胀影响日常活动

正确用药的核心原则是“精准打击”——像解救人质般区分感染源,避免“无差别轰炸”式的药物滥用。建立个体化的用药档案,记录过敏史、基础疾病和既往用药反应,才能最大限度发挥药物疗效,守护健康防线。