新生儿软糯的小身体蜷缩在襁褓中时,很多家长会纠结是否该给这个脆弱的小生命垫上枕头。老一辈常说"睡米枕能防扁头",母婴店极力推销的定型枕声称能塑造完美头型,但这些传统观念与商业宣传背后,隐藏着被医学界反复警示的安全隐患。美国儿科学会数据显示,不当使用婴儿枕头每年导致数百例窒息事件。

一、新生儿生理结构与睡姿的科学认知

新生儿的脊柱呈自然C型曲线,颈椎尚未形成前凸弧度,平躺时后脑勺与背部处于同一水平线。这个阶段的颅骨由6块柔软骨板构成,骨缝间充满纤维组织,具有极强的可塑性。过早使用枕头会迫使颈椎前屈,导致呼吸道受压,这种人为改变生理曲度的行为,可能引发呼吸不畅甚至影响脊柱发育。

睡眠安全数据显示,仰卧位能将婴儿猝死综合征(SIDS)风险降低50%。美国国家儿童健康与人类发展研究所追踪研究发现,1992年推行"仰睡运动"后,美国SIDS发生率从每千名活产儿1.2例降至0.39例。侧卧位看似能避免扁头,实则可能因体位滑动转为危险的俯卧位。

二、婴儿枕头的潜在风险图谱

1. 窒息风险:1岁以下婴儿颈肌力量不足,无法自主调整头部位置。FDA统计显示,定型枕导致的面部嵌入窒息占婴儿睡眠相关死亡的17%。2019年加拿大卫生部召回某品牌防扁头枕,因其导致3例窒息事件。

2. 脊柱发育干扰:香港大学骨科研究显示,过早使用超过2cm的枕头,可能改变颈椎正常生理曲度,增加青少年期颈椎病风险。典型病例中,4月龄婴儿因长期使用硬质米枕,出现颈部活动受限和姿势性斜颈。

3. 温度调节失衡:新生儿通过头部散失体热占比达30%,记忆棉等密闭材质枕头会使局部温度升高0.5-1℃,可能诱发捂热综合征。

三、头型矫正的科学方案

约46%的婴儿会出现暂时性体位性扁头,但90%在18月龄前自然恢复。北京大学第三医院儿科建议:

需要警惕的是,真正的病理性颅缝早闭发生率仅0.03%,表现为矢状缝隆起、前额突出等特征,需在3月龄内手术干预。

四、枕头引入的时机判断

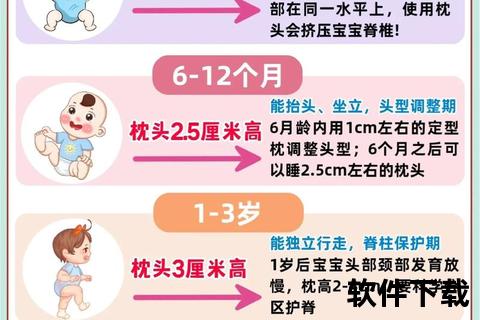

美国儿科学会明确建议1岁前禁用枕头,而英国NHS将安全年龄延长至2岁。引入枕头的生理信号包括:

1. 肩宽超过头宽(通常18-24月龄)

2. 自主坐立时能保持头部稳定

3. 睡眠中频繁寻找垫高物

初次使用枕头高度应为2-3cm,填充物选择经过防窒息测试的乳胶或3D立体纤维。需避免荞麦、决明子等可能霉变的天然材料,某品牌竹纤维枕芯检测显示,使用3个月后霉菌超标12倍。

五、特殊情况的专业处理

早产儿因颅骨钙化不足,建议在矫正月龄4个月后开始体位管理。对于胃食管反流婴儿,可在医生指导下将床垫整体倾斜15°,而非局部垫高。2023年《儿科前沿》刊文证实,30°倾斜可减少58%的返流,但需配合医用级防滑床垫。

当发现婴儿出现持续性头部偏斜、面部不对称或运动发育迟缓时,应及时进行颅骨三维扫描和神经学评估。上海儿童医学中心案例显示,8月龄婴儿因忽视早期偏头症状,最终需要神经外科介入治疗。

在生命最初的岁月里,婴儿需要的不是人为塑造的头型,而是遵循自然发育规律的安全成长环境。放下对"完美头型"的执念,用科学的护理方式守护这份娇弱的生命,或许才是父母给孩子最珍贵的礼物。