炎症是人体对抗损伤或感染的自然防御反应,但过度或失控的炎症会引发红肿热痛,甚至导致组织损伤。在家庭药箱中,“消炎药”常被当作万金油使用,但误用可能掩盖病情或加剧耐药性。本文将解析消炎与抗菌药物的核心差异,提供科学用药指南。

一、消炎与抗菌:两类药物的本质区别

1. 消炎药:阻断炎症风暴的“刹车系统”

作用机制:通过抑制前列腺素、组胺等炎症介质,直接缓解红肿热痛。分为两类:

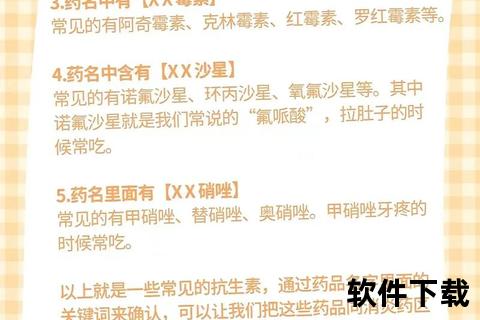

2. 抗菌药:精准打击病原体的“手”

作用机制:杀灭或抑制细菌(如青霉素、头孢菌素)、真菌(如氟康唑)或特定微生物。仅对感染性炎症有效,对病毒无效。例如:

误区警示:

二、症状识别与用药决策树

1. 感染性炎症的典型特征

2. 非感染性炎症的常见表现

用药决策流程:

红肿热痛 → 是否伴随发热/脓液?

├─ 是 → 就医检查感染指标 → 细菌感染则用抗生素

└─ 否 → 短期使用NSAIDs(不超过5天)

三、特殊人群用药安全指南

1. 儿童

2. 孕妇

3. 慢性病患者

四、抗菌药物使用五大原则

1. 明确病原体:通过痰培养、血常规等确定感染类型,避免“广谱抗生素全覆盖”。

2. 足量足疗程:中途停药易诱导耐药菌,如肺结核需连续用药6个月以上。

3. 阶梯式用药:轻症首选青霉素,重症再升级至碳青霉烯类。

4. 联合用药指征:多重耐药菌感染(如铜绿假单胞菌)可联用β-内酰胺类+氨基糖苷类。

5. 警惕二重感染:长期用抗生素可能破坏肠道菌群,需补充益生菌。

五、家庭应急处理与就医信号

居家护理方案:

需立即就医的警示信号:

六、未来方向:精准医疗与耐药防控

新型抗生素如Gepotidacin(针对尿路感染)通过双重机制抑制细菌DNA复制,2025年有望上市。医院通过抗菌药物管理委员会监测耐药率,推行个性化用药方案,将手术部位感染率从8.5%降至5%以下。

行动建议:

1. 家庭药箱分类存放消炎药与抗菌药,标注适用症状;

2. 服用抗生素期间避免饮酒,防止药效冲突或肝损伤;

3. 定期清理过期药物,尤其是开封的糖浆易变质。