痤疮(俗称青春痘)是困扰全球超9.4%人口的慢性炎症性皮肤病,约85%的青少年曾受其困扰,成年患者占比也高达25.7%。这种以毛囊皮脂腺异常角化、皮脂分泌过剩和炎症反应为核心的疾病,不仅造成面部红肿疼痛,更可能引发焦虑、抑郁等心理问题。近年来,随着对痤疮发病机制的深入研究,抗炎治疗已从“广谱抑菌”转向“精准靶向”,一系列突破性药物为患者带来新希望。

一、痤疮的炎症密码:从发病机制到治疗靶点

1. 炎症的触发与放大

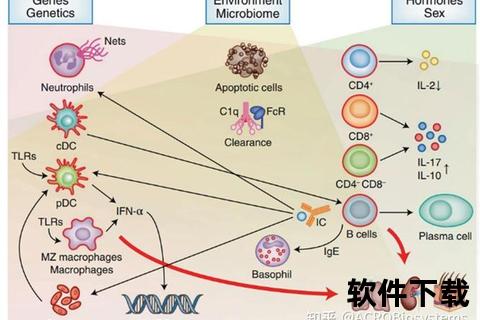

痤疮的核心病理环节涉及四大机制:毛囊角化异常、皮脂分泌亢进、痤疮丙酸杆菌增殖及炎症反应失控。其中,炎症反应既是结果也是驱动因素。当毛囊内堆积的皮脂成为痤疮丙酸杆菌的“培养基”,细菌代谢产生的游离脂肪酸会激活皮肤免疫细胞,释放IL-1α、TNF-α等促炎因子,形成恶性循环。最新研究发现,中国人群的重度痤疮与SELL基因介导的炎症通路密切相关。

2. 抗炎治疗的三大靶向方向

二、新型抗炎药物:从实验室到临床

1. 精准炎症的“生物导弹”

2. 抗生素的“精准化革命”

3. 天然成分的“抗炎智慧”

三、用药策略:个体化选择与风险规避

1. 分级治疗新标准

根据国际IGA分级系统,治疗策略需动态调整:

2. 特殊人群用药警示

四、日常管理:构筑抗炎防线

1. 护肤三步法:温和洁面(pH5.5-6.5)→抗炎精华(含神经酰胺+甘草酸二钾)→物理防晒(SPF30+)

2. 饮食调控:限制高GI食物(如精制糖类),增加Omega-3摄入(深海鱼类、亚麻籽)

3. 应急处理:突发红肿痘可局部冷敷,并点涂2.5%过氧化苯甲酰凝胶

五、何时需要就医?

出现以下情况需及时就诊:

痤疮治疗已进入“精准抗炎”时代,从基因靶点调控到递送技术革新,患者拥有比以往更安全有效的选择。但需牢记:任何治疗方案都需在皮肤科医生指导下进行,擅自用药可能加重病情。通过医患协作的个性化管理,终能打破“痤疮-炎症-瘢痕”的恶性循环。