念珠菌感染是困扰全球数亿女性的常见健康问题,其典型症状如外阴灼痛、白带异常等不仅影响日常生活,还可能因反复发作导致心理压力。随着抗真菌药物耐药性增加,近年来科学家们在药物研发领域取得突破性进展,一系列新型外用药通过优化作用机制与递送方式,为患者带来更安全有效的解决方案。

一、认识念珠菌感染:从症状到危害

念珠菌广泛存在于人体皮肤黏膜中,当免疫力下降、菌群失衡或局部环境改变时,这类条件致病菌会过度增殖引发感染。典型症状包括外阴瘙痒(约90%患者出现)、豆腐渣样白带(占75%病例)、排尿灼热感等。儿童患者可能因皮肤褶皱处感染出现红斑脱屑,孕妇群体由于激素水平变化,感染风险较普通女性高3倍。若未规范治疗,约40%-50%患者会在一年内复发,5%-9%发展为复发性外阴念珠菌病(RVVC),甚至引发盆腔炎等并发症。

二、传统治疗困境:耐药性与疗效瓶颈

目前临床常用的唑类药物(如克霉唑、氟康唑)通过抑制真菌细胞膜甾醇合成发挥作用,但长期使用导致耐药率攀升至30%。以氟康唑为例,其对光滑念珠菌的敏感性不足50%,且存在肝毒性风险。局部用药虽能缓解症状,但药物渗透性差、疗程长(通常需7-14天),患者依从性低。

三、创新药物进展:精准靶向与疗效升级

1. 四唑类药物革命:选择性抑制降低耐药

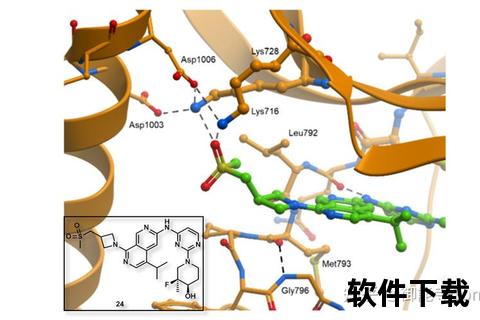

2023年国内上市的奥特康唑(Oteseconazole)是全球首个四唑类口服抗真菌药。其通过高选择性抑制真菌CYP51酶,对耐药白色念珠菌的清除率达66.88%(氟康唑仅45.91%),且药物相互作用减少60%。临床试验显示,用药后48周内复发率低于7%,显著优于传统药物。

2. 非唑类突破:全新机制直击痛点

Ibrexafungerp作为20年来首个非唑类口服药,通过抑制β-1,3-葡聚糖合成酶破坏真菌细胞壁,对唑类耐药菌株有效率提升2倍。其单日疗法使85%患者在用药后10天内症状消失,特别适用于反复感染人群。

3. 靶向递送技术:增效减毒新策略

新型脂质体载体(如DectiSomes)通过表面修饰β-葡聚糖结合蛋白,使药物与真菌亲和力提升200倍,病灶部位药物浓度提高5-50倍,肾毒性降低70%。仿生红细胞膜包裹技术则延长药物循环时间,单次给药可持续作用72小时。

四、科学用药指南:个体化方案与注意事项

阶梯式治疗方案建议:

居家护理要点:

1. 发作期间每日更换纯棉内裤并用沸水烫洗

2. 使用pH4.0的乳酸菌护理液恢复微环境

3. 避免穿紧身裤或使用含香料卫生用品

五、预防胜于治疗:阻断复发链式反应

三级预防体系:

六、未来展望:从精准医疗到智能监测

随着基因检测技术普及,2025年加拿大已开展基于宿主免疫基因多态性的用药指导,使治疗有效率提升至92%。人工智能辅助诊断系统通过分析分泌物图像,识别念珠菌的准确率达98.7%,极大提升基层医疗机构诊断效率。

特别提示:若出现以下情况请立即就医:

1. 自行用药3天症状未缓解

2. 伴有发热或下腹坠痛

3. 妊娠期首次感染

念珠菌感染的治疗已进入精准化时代,通过科学用药与生活方式调整,绝大多数患者可获得长期缓解。了解最新治疗进展,与医生共同制定个性化方案,是战胜这一“难言之隐”的关键。