在日常生活和医疗场景中,单位换算是保障健康安全的重要基础。例如,当医生开具药物剂量为“100毫克”时,若患者误以为“毫克”等同于“克”,可能导致严重过量风险。这类因单位混淆引发的健康隐患并不少见,尤其在儿童用药、营养补充和慢性病管理中更为关键。理解“毫克”与“克”的关系,不仅是科学常识,更是守护健康的必备技能。

一、单位定义与换算逻辑:从科学到实践

1. 毫克与克的基本概念

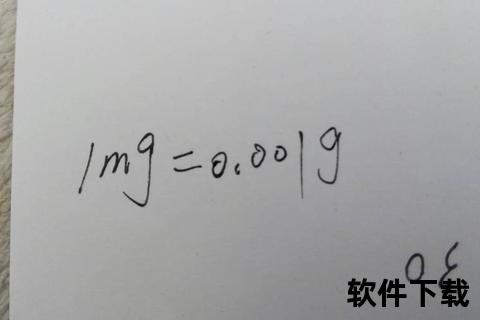

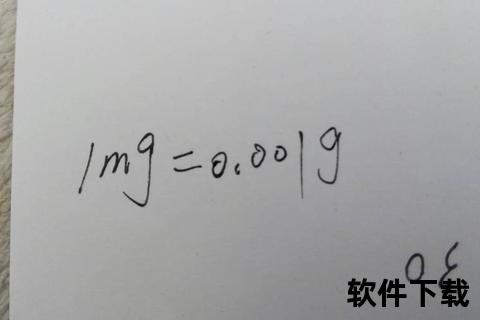

毫克(mg)和克(g)均为国际通用的质量单位。1克等于1000毫克,这一换算关系源于公制单位的十进制设计(网页1、4、7)。例如,一颗普通维生素C片约含500毫克有效成分,即0.5克;而一茶匙食盐(约5克)相当于5000毫克(网页6)。

在医疗场景中,单位精确性至关重要。如抗生素阿莫西林的儿童剂量通常以毫克/公斤体重计算,若将“25mg/kg”误读为“25g/kg”,可能引发致命风险(网页5、31)。

2. 换算公式与快速计算技巧

基础公式:克数 = 毫克数 ÷ 1000

示例:200mg止痛药片 = 200 ÷ 1000 = 0.2g(网页1、16)。

反向换算:毫克数 = 克数 × 1000

示例:医生要求每日补钙1.2g = 1.2 × 1000 = 1200mg(网页17)。

实用技巧:

小数点移动法:将毫克数值的小数点左移三位。例如,将“150mg”转换为克时,小数点左移三位得到“0.150g”(网页16)。

分段记忆法:记住关键节点如100mg=0.1g、500mg=0.5g,其他数值可通过叠加快速推导(网页47、56)。

二、应用场景:从医疗到日常的精准需求

1. 医疗领域中的单位换算

药物剂量:儿童退烧药布洛芬的常用剂量为5-10mg/kg,若孩子体重15kg,需服用75-150mg(即0.075-0.15g)。若误将“150mg”视为“150g”,相当于一次用150袋标准装药物,远超致死量(网页5、31)。

实验室检测:血液报告中“血糖6.5mmol/L”需结合单位换算判断是否异常,而药物浓度(如“血锂浓度0.6-1.2mmol/L”)的微小偏差可能导致中毒(网页18、57)。

2. 营养与食品标签解读

营养成分表:某酸奶标注“钙含量120mg/100g”,即每100克含0.12克钙。若每日需摄入1000mg钙,需饮用约833克酸奶(网页6、7)。

食品安全:黄曲霉毒素的致癌剂量为1mg,相当于1公斤霉变花生中约含0.1mg毒素。误食20mg(0.02g)即可致命(网页31、32)。

三、常见误区与风险警示

1. 视觉混淆与认知偏差

“mg”与“g”的误读:降压药硝苯地平缓释片规格为30mg,若误服30g(即1000片),可能引发严重低血压(网页10、56)。

“近似值”陷阱:民间常将“1斤=500克”简化为“1斤=1000克”,导致烹饪或中药配制时剂量错误(网页4、7)。

2. 特殊人群的注意事项

婴幼儿与孕妇:对乙酰氨基酚的婴儿剂量为10-15mg/kg,需用专用滴管量取。孕妇补铁若超过45mg/日(0.045g),可能引发便秘或中毒(网页5、31)。

慢性病患者:糖尿病患者注射胰岛素时,若将“单位”(IU)与“毫克”混淆,可能导致血糖失控(网页57)。

四、行动建议:构建安全的单位使用习惯

1. 工具辅助:

使用手机单位换算APP或语音助手(如“100毫克等于多少克”),避免心算错误(网页57)。

家庭药箱配备精准电子秤,尤其需测量粉末药物时(网页56)。

2. 双重核对:

用药前对照说明书,确认“剂量单位”与“给药工具刻度”一致。例如,1ml注射器对应“mg”需查看浓度标识(网页40)。

购买食品时,对比同类产品的营养标签,选择单位标注清晰的产品。

3. 教育普及:

家长需教导儿童识别药瓶上的“mg”与“g”,并通过游戏强化记忆(如“1颗糖果=5g,相当于5000mg”)。

社区开展健康讲座,演示常见药物的单位换算案例(网页5、7)。

五、从细节守护健康

单位换算是连接科学与生活的桥梁。一次0.1克的误差,可能让降压药变成,也可能让营养补充功亏一篑。通过掌握基础换算方法、警惕常见误区,并借助工具与专业指导,公众能有效规避健康风险。正如医学界常说的:“剂量决定毒性”,精准的度量,正是对生命最基础的尊重(网页31、56)。

相关文章:

文章已关闭评论!