疼痛是人体受到损伤或疾病侵袭的重要信号,但长期或剧烈的疼痛不仅影响生活质量,还可能引发焦虑、抑郁等心理问题。数据显示,全球约30%的成年人受慢性疼痛困扰,而在中国,这一比例更高达35%。面对疼痛,许多人对药物存在误解:有的盲目依赖止痛药,有的因担心成瘾性而拒绝治疗。本文将从科学角度解析复方镇痛药物的作用机制,探讨其在临床中的合理应用策略,并为不同人群提供实用建议。

一、复方镇痛药的科学机制:多靶点协同作用

复方镇痛药通过不同成分的协同作用,实现“1+1>2”的疗效。其核心机制可分为两类:

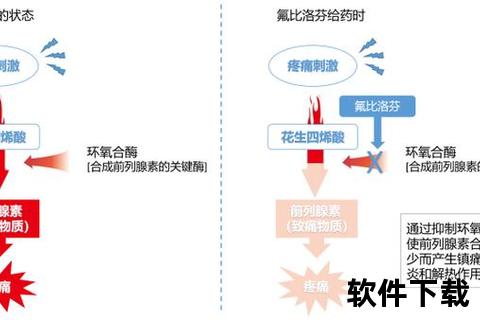

1. 化学复方制剂:如对乙酰氨基酚+、布洛芬+可待因等。这类药物结合了非甾体抗炎药(NSAIDs)与外周/中枢镇痛成分,既能抑制炎症介质(如前列腺素)的合成,又通过激活受体阻断疼痛信号传递。研究证实,对乙酰氨基酚与布洛芬联用可使退热速度提升20%,镇痛持续时间延长4小时。

2. 中药复方制剂:例如复元活血汤衍生的复方伤痛胶囊。这类药物通过活血化瘀(如当归、桃仁)、抗炎消肿(酒大黄)及调节神经递质(延胡索含碱类成分)实现多维度镇痛,尤其适合软组织损伤和术后恢复。动物实验表明,中药复方可降低γ-氨基丁酸水平,减少中枢敏化现象,从而缓解神经病理性疼痛。

协同优势:相较于单方药物,复方制剂能减少单药剂量,降低胃肠道出血、成瘾性等风险。例如氨酚的成瘾性发生率仅为单用的1/3。

二、临床应用新策略:精准匹配疼痛类型

(一)急慢性疼痛的差异化用药

(二)特殊人群用药警示

三、用药误区与科学应对

(一)常见认知偏差

(二)家庭应急处理指南

1. 突发肌肉拉伤:立即冰敷,24小时后改用热敷。可短期服用洛芬待因片(成人1片/次,每日≤4次)。

2. 偏头痛发作:在黑暗安静环境中休息,服用含咖啡因的复方制剂(如氨酚咖匹林片),咖啡因可收缩脑血管,增强镇痛效果。

3. 服药后异常反应:若出现呼吸困难(可能为过敏)、黑便(提示消化道出血)或皮疹,需立即就医。

四、未来方向:个性化镇痛方案

随着基因检测技术的发展,CYP2D6代谢型分析将成为趋势。约7%的亚洲人群属于CYP2D6弱代谢型,使用氢可酮等药物时需调整剂量,否则疗效不足或毒性增加。缓释微球技术、透皮给药系统等新型制剂,可进一步提升复方药物的安全性和便利性。

疼痛管理需要科学与人文并重

疼痛不仅是生理信号,更是身心健康的“晴雨表”。正确使用复方镇痛药,需遵循“阶梯用药、按需调整、定期评估”原则。当居家处理无效,或疼痛伴随发热、意识改变等症状时,务必及时就医。记住:拒绝疼痛≠滥用药物,科学镇痛是保障生活质量的基本权利。