紧急避孕药作为事后补救措施,其作用并不止于服药后的72小时。它对身体的影响可能持续数周甚至更久,涉及激素水平、月经周期、生育能力等多方面。科学理解这些后续作用,能帮助女性更理性地使用药物,减少健康风险。

一、药效的持续时间与机制

1. 核心作用窗口期

紧急避孕药的有效性高度依赖服用时间。左炔诺孕酮需在无保护性行为后72小时内服用,米非司酮同样适用该时限。药物主要通过抑制排卵、干扰受精卵着床实现避孕,其中:

但需注意,超过72小时后服用,避孕失败率显著增加。

2. 激素代谢周期

单次服用左炔诺孕酮1.5mg后,药物半衰期约26小时,5-7天后基本代谢完毕。但外源性激素对内分泌轴的干扰可能持续更久,部分女药后2-3个月内仍可能出现月经紊乱。

二、对月经周期的后续影响

约30%女药后会出现月经改变,具体表现为:

1. 短期异常

2. 长期失调风险

连续3个月内多次服用,可能引发持续性月经稀发或闭经。研究显示,重复用药导致卵巢功能抑制的概率增加3倍。

特殊案例:若服药后3周内无月经来潮,需立即验孕排除妊娠;若伴随腹痛,需警惕宫外孕。

三、对内分泌系统的潜在干扰

1. 激素水平波动

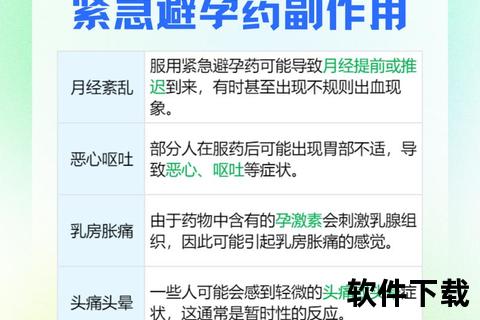

单次用药可使血清孕酮水平骤升,打破原有雌孕激素平衡。尽管代谢较快,但敏感人群可能出现:

2. 卵巢功能抑制

动物实验表明,大剂量孕激素可能抑制原始卵泡活性。临床统计显示,一年内使用紧急避孕药超过3次的女性,卵巢储备功能下降风险增加1.8倍。

四、对生育能力的后续作用

1. 短期生育力恢复

多数女性在下次月经周期即可恢复排卵。但需注意:

2. 长期不孕风险

频繁使用(年均超过2次)可能导致:

流行病学数据显示,连续3年频繁使用紧急避孕药的女性,继发性不孕发生率比普通人群高2.3倍。

五、重复用药的叠加风险

1. 剂量累积效应

单次左炔诺孕酮剂量相当于8天常规短效避孕药量。一年内使用超过3次时:

2. 失效概率递增

研究显示,同一月经周期内重复用药,避孕失败率从2%升至12%。

六、特殊人群的额外风险

1. 体重超重者(BMI≥25)

左炔诺孕酮对75kg以上女性可能完全失效,建议改用含铜宫内节育器。

2. 青少年与40岁以上女性

3. 哺乳期女性

药物可通过乳汁分泌,需暂停哺乳至少24小时。

行动建议与风险规避

1. 正确用药时机

性行为后12小时内服药成功率最高(约95%),每延迟24小时,失效概率增加50%。

2. 必要补救措施

服药后出现呕吐需补服全剂量;同时服用抗生素者需咨询医生调整方案。

3. 健康监测节点

4. 替代方案选择

对于年避孕需求超过2次者,建议转为以下常规避孕方式:

紧急避孕药是"救急"而非"日常"的选择。理解其后续影响的持续时间与作用机制,有助于平衡避孕需求与长期健康。建议女性建立"事前为主,事后为辅"的避孕观念,将健康主动权掌握在自己手中。