念珠菌性阴炎(外阴假丝酵母菌病)是一种由念珠菌过度繁殖引发的常见妇科感染性疾病。其典型症状包括外阴瘙痒、灼热感、白色豆渣样分泌物等,严重影响患者的生活质量。本文结合最新临床指南和研究,系统解析该病的抗真菌治疗方案及预防措施,为不同人群提供科学指导。

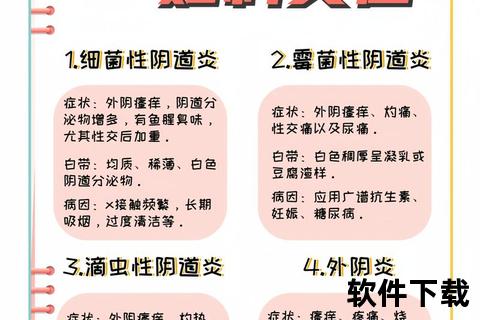

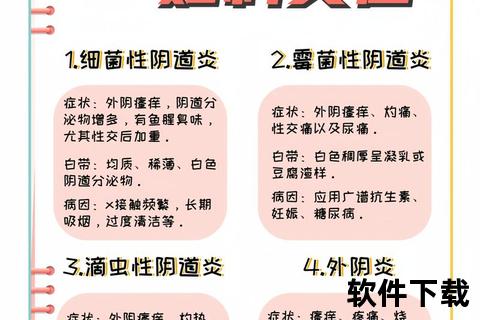

一、症状与诊断:识别感染的关键

典型症状:

外阴瘙痒:夜间加重,可伴随烧灼感或刺痛。

异常分泌物:白色稠厚、凝乳状或豆渣样,无明显异味。

局部红肿:外阴及黏膜充血、水肿,严重者出现皲裂或糜烂。

排尿不适:部分患者因尿液刺激出现排尿疼痛。

特殊人群表现:

孕妇:因激素水平变化,症状可能更严重,分泌物量增加,且易复发。

儿童:外阴红肿明显,可能出现排尿困难或哭闹不安,需警惕性传播感染的可能性。

诊断方法:

1. 显微镜检查:分泌物湿片检查可见假菌丝或芽生孢子。

2. 培养法:用于反复发作或疗效不佳者,明确菌种及药物敏感性。

3. pH值检测:pH通常<4.5,可与细菌性病鉴别。

二、抗真菌治疗:科学用药与个体化方案

(一)局部药物治疗

适用于轻中度感染,直接作用于病灶,副作用较少:

栓剂与乳膏:

克霉唑(1%乳膏或500mg栓剂):单次或连用3天,有效率可达80%。

咪康唑(2%乳膏或1200mg栓剂):缓解瘙痒效果显著,疗程3-7天。

使用技巧:睡前清洁外阴后置入深处,避免药物外溢影响疗效。

(二)口服药物治疗

适用于反复感染、无法耐受局部用药者:

氟康唑:单次口服150mg,或间隔72小时分次服用,对白念珠菌效果显著。

伊曲康唑:200mg/次,每日1次,连用3天,适用于非白念珠菌感染。

注意事项:

孕妇禁用口服唑类药物,需选择局部克霉唑等B类安全药物。

儿童需根据体重调整剂量,优先选择局部治疗。

(三)联合治疗与巩固方案

复发性感染:初始治疗后续以氟康唑每周150mg,维持6个月,降低复发率。

耐药菌株:根据药敏试验选择棘白菌素类(如卡泊芬净)或多烯类(如两性霉素B)。

三、预防措施:从生活习惯到免疫调节

(一)日常护理要点

1. 保持外阴干燥:

选择纯棉透气内裤,避免紧身衣物。

游泳或运动后及时更换湿衣物,减少潮湿环境滋生真菌。

2. 科学清洁:

避免使用碱性洗液或冲洗,温水清洁外阴即可。

3. 性生活防护:

治疗期间避免性接触,伴侣需同步检查并治疗。

(二)高危因素控制

避免滥用抗生素:长期使用广谱抗生素易破坏菌群平衡。

控制血糖:糖尿病患者需严格监测血糖,减少内糖原含量。

增强免疫力:均衡饮食(如补充维生素C、锌)、规律作息、适度运动。

(三)特殊人群管理

孕妇:定期产检,发现感染及时局部治疗,分娩前需彻底治愈以防新生儿鹅口疮。

免疫抑制患者:如化疗或HIV感染者,需预防性使用抗真菌药物。

四、何时就医与家庭应急处理

立即就诊的情况:

症状持续超过1周或加重;

伴有发热、下腹痛等全身症状;

妊娠期或合并其他慢性疾病。

家庭应急处理:

冷敷缓解瘙痒(避免抓挠);

使用pH4.0-4.5的温和洗液清洁外阴;

避免自行用药,以免掩盖病情。

五、总结与行动建议

念珠菌性阴炎的治疗需遵循“早期、规范、个体化”原则,结合药物与生活方式干预。患者应重视预防措施,如避免滥用抗生素、控制基础疾病、增强免疫力等。若症状反复或疗效不佳,需及时就医进行病原学检测和方案调整。通过科学的健康管理,可有效降低复发风险,提升生活质量。

关键词分布:念珠菌性阴炎、抗真菌治疗、局部用药、氟康唑、预防措施、菌群、特殊人群管理。

相关文章:

文章已关闭评论!