在琳琅满目的保健品货架前,消费者常被“QS”“蓝帽”“SC”等标识困扰。这些标志究竟代表什么?它们如何为产品质量背书?为何有些产品宣称“包治百病”却无认证?本文将从科学视角解析保健品认证体系,揭露市场乱象,并提供实用选购策略,帮助您在海量信息中做出明智决策。

一、认证体系解析:从QS到SC,核心逻辑的演变

1. QS认证的起源与功能

QS(Quality Safety)曾是我国食品质量安全的强制准入标志,要求生产企业通过原料、工艺、检验等环节的审核,确保产品符合国家标准。2004年起,大米、食用油等五类食品率先实施该制度。其核心逻辑是通过背书保障食品安全,但存在“重审批、轻监管”的局限性。

2. SC编码的革新意义

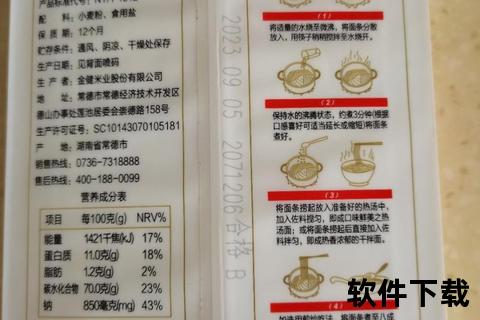

2015年《食品生产许可管理办法》实施后,SC(生产许可编号)逐步取代QS。SC编码由14位数字组成,包含企业类别、生产地址等信息,强调企业主体责任,并通过“一企一证”简化流程。例如,SC编号“234”中,前3位代表食品类别,后11位为企业信息。这一转变将监管重心从准入审核转向生产全链条的动态监督。

3. 保健品的双重门槛:蓝帽认证

保健品因具有功能属性,需额外通过“蓝帽”认证(国食健字)。该标志由国家市场监督管理部门审批,有效期为5年,要求产品提交安全性、功能性和生产工艺的科学依据。例如,某调节免疫力的产品需提供动物实验和人体试食报告,证明其成分与功能的关联性。

二、安全风险:认证缺失与虚假宣传的陷阱

1. 无认证产品的潜在危害

案例:2023年某地查获的“天然降脂胶囊”中,检出禁用成分,涉事企业未取得SC及蓝帽认证。

2. 虚假宣传的九大套路

三、科学选购指南:四步锁定安全产品

1. 认证标志核查

2. 成分与功能的匹配性分析

3. 适用人群与剂量控制

4. 购买渠道与维权路径

四、行业趋势:从安全到营养的监管升级

2025年新发布的《预包装食品标签通则》要求数字标签提供“可听”“可放大”功能,方便消费者获取详细信息。未来,保健品监管将向“营养安全”深化,例如通过基因检测等技术实现个性化营养方案定制。

理性消费,构筑健康防线

认证标志是产品质量的“身份证”,但非万能保障。消费者需结合自身健康状况,在医生或营养师指导下选择产品,并坚持均衡饮食与规律运动。记住:健康没有捷径,科学认知才是抵御风险的最佳屏障。

(本文内容综合国家市场监管总局文件及行业研究,信息更新至2025年3月)

参考资料

[1] QS认证定义与历史背景

[2] SC编码改革要点

[10][34] 蓝帽认证审批流程

[24][26][27] 2025年食品安全新规

[39][40][41] 虚假宣传案例与维权指南