甲状腺作为人体代谢的“总开关”,一旦功能失调,可能引发全身系统的连锁反应。甲减(甲状腺功能减退)与甲亢(甲状腺功能亢进)作为两种相反的激素失衡状态,常被患者问及“哪个更危险”“哪个更难治”。本文将从症状、治疗难度、并发症风险及特殊人群管理四个维度进行科学对比,帮助公众建立系统性认知。

一、症状表现:截然相反的代谢失衡

甲亢:身体“超速运转”的警报

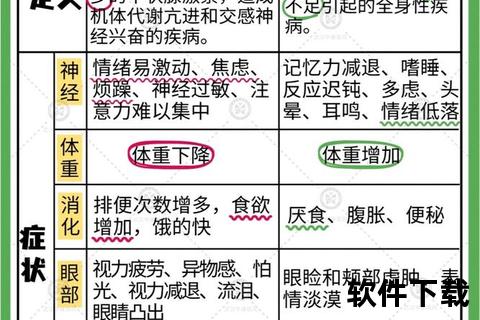

甲亢患者因甲状腺激素分泌过多,表现为代谢亢进症状:怕热、多汗、易怒、心悸、手抖、食欲亢进但体重下降,部分患者出现突眼或甲状腺肿大。典型症状如持续性心跳加速(静息心率>100次/分钟)、手部细微震颤(如端水杯时明显晃动)可作为日常自查的警示信号。

甲减:代谢“低能耗模式”的困扰

甲减则因激素分泌不足导致代谢减慢:畏寒、乏力、嗜睡、记忆力减退、体重增加、便秘、皮肤干燥等。严重时可能出现黏液性水肿(面部浮肿、舌体肥大)、心包积液,甚至因代谢衰竭导致昏迷。

特殊人群差异:儿童甲减可致智力发育迟缓(呆小症),孕妇甲减与胎儿神经发育异常相关;老年人甲亢易被误诊为心脏病或神经衰弱。

二、治疗难度:甲亢治疗更复杂,甲减管理更稳定

甲亢治疗的三大路径与挑战

1. 抗甲状腺药物(如甲巯咪唑):需持续1.5-2年,约30%-50%患者复发。副作用包括白细胞减少、肝功能损伤,需每月监测血常规。

2. 放射性碘131治疗:破坏部分甲状腺组织,但可能引发永久性甲减(5年内发生率达50%)。

3. 手术切除:适用于甲状腺肿大压迫气管或怀疑恶性病变者,术后仍需监测甲功。

难点:治疗需权衡疗效与副作用,部分患者需多次调整方案。妊娠期甲亢用药需严格选择丙硫氧嘧啶以避免胎儿畸形。

甲减治疗的“替代疗法”

通过口服左甲状腺素(如优甲乐)补充激素,剂量调整稳定后,多数患者可长期维持正常生活。需注意服药时间(空腹)及避免与钙剂、铁剂同服。

优势:治疗方案单一,副作用罕见,定期复查频率低(稳定后每6-12个月)。

三、健康危害:急性风险与慢性损伤并存

甲亢的致命危机

甲减的隐匿性损伤

四、特殊人群管理要点

孕妇的甲状腺健康

儿童与青少年

五、预防与日常管理

1. 早期识别信号:

2. 饮食调控:

3. 应激管理:精神压力可能诱发甲亢复发或加重甲减症状,建议通过正念冥想、规律运动调节。

4. 定期筛查:35岁以上人群每5年检测TSH,有家族史或自身免疫疾病者缩短至2-3年。

甲亢与甲减如同天平的两端,前者治疗复杂但可根治,后者需终身管理但方案稳定。关键是通过规范治疗将甲状腺功能控制在目标范围,避免并发症发生。患者应建立“症状日记”,记录心率、体重、情绪变化,与医生共同制定个性化管理计划。记住:甲状腺疾病不是生命的绊脚石,科学的认知与行动力才是健康的核心开关。