月经是女性健康的“晴雨表”,但月经量减少常让许多女性陷入焦虑。临床数据显示,约30%的育龄女性曾因经量减少就诊,其中既有生理性波动,也可能隐藏内分泌疾病或生殖系统异常。科学调理需从明确病因入手,结合个体化方案,才能有效改善症状并预防远期健康风险。

一、月经量少的定义与自我评估

正常月经量标准:单次月经总失血量为5-80ml,若少于5ml(约浸湿半片日用卫生巾)或经期短于2天,则定义为月经量少。

自我观察要点:

1. 记录月经周期、经期天数及卫生巾使用量;

2. 观察经血颜色(鲜红、暗红或淡红)及质地(稀薄、黏稠或血块);

3. 注意伴随症状,如腹痛、腰酸、头晕等。

警示信号需及时就医:

二、病因解析:从内分泌到生活习惯

月经量减少可能由单一因素或多种因素叠加导致,常见病因可分为以下四类:

1. 内分泌紊乱(占比约40%)

2. 生殖系统器质性病变

3. 生活方式影响

4. 中医辨证分型

三、诊断流程:从基础检查到精准评估

1. 基础检查:性激素六项(月经第2-4天检测)、甲状腺功能、超声评估子宫内膜厚度;

2. 进阶检查:宫腔镜(排查粘连)、AMH检测(评估卵巢储备);

3. 中医四诊:舌象(如舌紫暗提示血瘀)、脉象(细弱多为气血虚)。

四、综合调理方案:中西医结合视角

(一)西医治疗原则

1. 激素替代:雌孕激素序贯疗法改善子宫内膜容受性;

2. 病因治疗:如溴隐亭降低泌乳素、左甲状腺素纠正甲减;

3. 手术干预:宫腔镜下粘连分离术可使80%患者经量恢复。

(二)中医调理要点

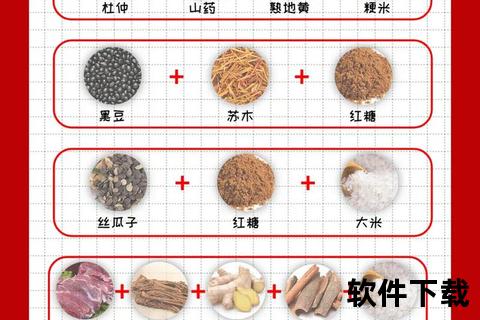

1. 经典方剂:

2. 外治法:

(三)生活方式干预

1. 饮食管理:

2. 运动建议:

3. 心理调节:

五、特殊人群注意事项

1. 备孕女性:

2. 围绝经期女性:

3. 青少年群体:

六、预防与长期管理

1. 每年1次妇科超声+激素检测;

2. 经期避免盆浴、游泳,防止感染;

3. 体重管理(BMI维持在18.5-23.9);

4. 建立月经健康档案,记录周期变化。

月经量减少如同身体发出的“预警信号”,既不可过度焦虑,也不能掉以轻心。通过科学的病因筛查、中西医结合调理及生活方式优化,多数患者可显著改善症状。记住:当自我调理3个月无效,或出现突发剧烈腹痛、异常出血时,务必及时就医——这是对自身健康最负责任的选择。

参考资料: