头孢类药物是许多家庭的常备药,但关于它的误解和滥用问题却屡见不鲜。有人将其视为“万能消炎药”,有人因担心副作用而拒绝使用,甚至有人因错误搭配其他药物或食物导致严重不良反应。本文将从作用机制、适应症、用药误区及特殊人群注意事项等方面,系统解析这一药物的科学使用策略。

一、头孢类药物的作用机制与分类

头孢类药物属于β-内酰胺类抗生素,通过破坏细菌细胞壁的合成来杀灭或抑制细菌生长。其核心机制包括:

1. 抑制细胞壁合成:头孢类药物中的β-内酰胺环结构与细菌细胞壁成分肽聚糖相似,可结合青霉素结合蛋白(PBP),干扰细胞壁交联,导致细菌破裂死亡。

2. 对抗耐药性:部分头孢类药物可抑制细菌产生的β-内酰胺酶,减少抗生素被分解的风险,增强疗效。

3. 免疫调节作用:研究显示,头孢类药物能激活巨噬细胞和中性粒细胞,提升机体免疫应答能力。

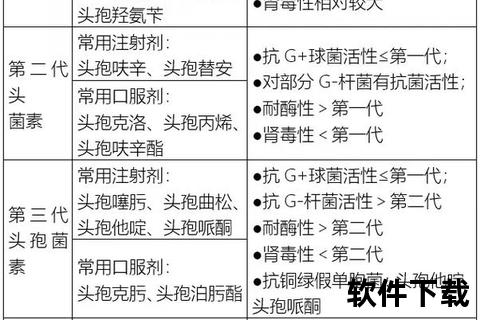

根据抗菌谱和耐药性特点,头孢类药物分为五代:

二、临床应用:哪些情况适合使用头孢?

头孢类药物主要用于细菌感染性疾病,但需根据感染类型和严重程度选择不同代别:

1. 常见适应症:

2. 禁用或慎用情况:

三、用药误区与风险警示

1. “头孢配酒,说走就走”:

头孢类药物与酒精同服会抑制乙醛脱氢酶,导致乙醛蓄积,引发面部潮红、呼吸困难甚至休克(双硫仑样反应)。服药期间及停药后至少7天内需严格禁酒,并避免含酒精的食物或药物(如藿香正气水)。

2. 随意联合用药:

3. 滥用与耐药性:

长期滥用头孢易导致肠道菌群失调(如腹泻)、二重感染(如念珠菌感染)及“超级细菌”产生。

四、特殊人群用药指南

1. 儿童:

2. 孕妇:

3. 哺乳期女性:

五、合理用药的五大原则

1. 明确病原体:通过血常规、细菌培养等检查确认是否为细菌感染。

2. 按代选药:轻症感染首选低代头孢,重症或耐药菌感染再考虑高代。

3. 足疗程用药:即使症状缓解也不可随意停药,避免细菌死灰复燃。

4. 监测不良反应:出现皮疹、呼吸困难等过敏症状立即停药就医。

5. 避免自我药疗:头孢为处方药,需凭医生处方购买,勿自行用药或推荐他人。

科学认知,守护健康

头孢类药物是抗感染治疗的重要武器,但其合理使用需建立在精准诊断和规范用药的基础上。公众应避免将其视为“万能药”,更不应因恐惧副作用而拒绝必要治疗。通过加强医患沟通、遵循用药指导,我们不仅能提升疗效,更能减少耐药性蔓延,为未来保留更多治疗选择。