卵巢是女性生殖系统的核心器官,不仅负责卵子的生成与排出,还承担着分泌多种激素的功能。这些激素如同身体内的“化学信使”,调控着从青春期发育到生育能力维持的生理过程。当激素分泌失衡时,可能导致月经紊乱、皮肤问题甚至生育障碍。本文将系统解析卵巢分泌的主要激素类型及其作用机制,并针对常见症状提供实用建议。

一、卵巢分泌的激素类型与核心功能

卵巢分泌的激素主要包括四大类,每类激素在不同生理阶段发挥独特作用:

1. 雌激素

主要类型:雌二醇(活性最强)、雌酮、雌三醇(代谢产物)。

生理功能:

促进子宫、输卵管、等生殖器官的发育与成熟;

调控月经周期,刺激子宫内膜增生;

维持皮肤弹性,促进骨钙沉积以预防骨质疏松;

影响脂肪分布,塑造女性第二性征(如发育)。

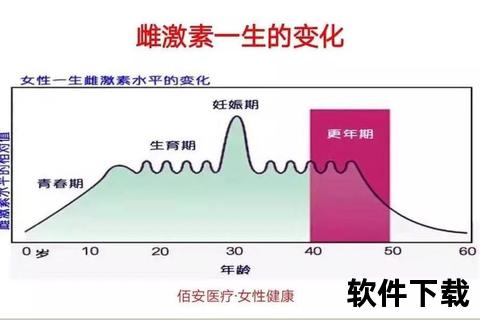

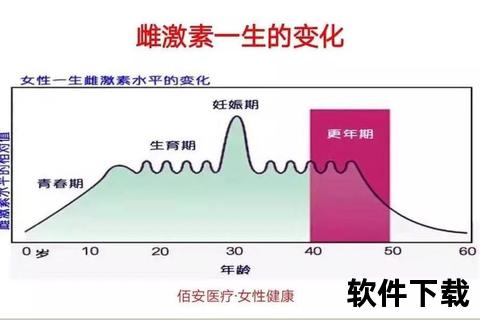

分泌特点:排卵前和排卵后7-8日出现两次高峰。

2. 孕激素

代表物质:孕酮(黄体酮)。

核心作用:

在雌激素基础上使子宫内膜转化为分泌期,为受精卵着床做准备;

抑制子宫收缩,维持妊娠稳定;

刺激乳腺腺泡发育,为哺乳做准备;

通过升高基础体温(约0.3-0.5℃)提示排卵。

分泌规律:排卵后7-8日达到峰值。

3. 雄激素

常见形式:睾酮、雄烯二酮、脱氢表雄酮。

功能解析:

促进和腋毛生长,维持;

参与蛋白质合成和肌肉发育;

过量时可能导致多毛、痤疮(如多囊卵巢综合征)。

4. 多肽类激素

典型代表:抑制素(抑制卵泡刺激素分泌)、激活素(促进卵泡发育)、卵泡抑制素。

调控机制:通过局部反馈调节卵泡的生长与闭锁。

二、激素失衡的典型症状与疾病关联

卵巢激素水平的波动或异常可能引发以下问题:

1. 雌激素异常

过高表现:子宫内膜异常增生(增加癌变风险)、乳腺胀痛、血栓风险上升。

过低表现:潮热盗汗(更年期典型症状)、干涩、骨质疏松、情绪波动。

2. 孕激素不足

月经周期缩短(<21天)、经前出血、习惯性流产。

3. 雄激素过量

多毛(上唇、下颌、腹部出现粗硬毛发)、顽固性痤疮、脱发(前额发际线后移)。

4. 多囊卵巢综合征(PCOS)

三联征:月经稀发或闭经、高雄激素症状(如多毛)、超声显示卵巢多囊样改变。

代谢影响:50%患者合并胰岛素抵抗,增加糖尿病和心血管疾病风险。

三、居家自测与就医指征

1. 居家观察与初步判断

月经日记:记录周期长度、经量变化(如卫生巾使用量减少1/3提示经量过少)。

基础体温监测:排卵后体温持续升高不足12天可能提示黄体功能不足。

快速检测工具:尿液FSH检测盒可初步评估卵巢储备功能(连续3天晨尿检测)。

2. 需要及时就医的情况

月经停经超过3个月(排除妊娠);

突发严重腹痛伴出血(警惕卵巢囊肿破裂或宫外孕);

青少年16岁仍未初潮,或第二性征发育延迟。

四、诊断与干预策略

1. 临床检查项目

血液检测:性激素六项(月经第2-4天检测)、抗苗勒管激素(AMH)评估卵巢储备。

影像学检查:超声观察卵泡数量及子宫内膜厚度。

2. 治疗方案选择

激素替代疗法(HRT):更年期女性低剂量雌激素可缓解潮热,但需严格评估乳腺癌风险。

天然植物补充:大豆异黄酮(结构与雌激素相似)可改善轻度雌激素缺乏症状。

生活方式调整:每周150分钟中等强度运动(如快走)可降低雄激素水平。

五、特殊人群注意事项

孕妇:避免擅自补充含雌激素的保健品(可能干扰胎儿性分化)。

青少年:初潮后2年内周期不规律属正常,若持续紊乱需排查先天性疾病。

更年期女性:补钙(每日1000mg)联合维生素D(600IU)可协同预防骨质疏松。

平衡之道在于科学管理

卵巢激素的微妙平衡是女性健康的“晴雨表”。建议育龄女性每年进行一次妇科超声和激素水平筛查,更年期后每2年增加骨密度检测。日常生活中,通过均衡饮食(如增加深海鱼类摄入)、规律作息和适度运动,可有效维持激素稳态。若出现疑似症状,及时就医而非依赖网络自我诊断,才是守护生育力与生命质量的关键。

相关文章:

文章已关闭评论!