“月经周期24天正常吗?”这是许多女性在妇科门诊或健康平台反复提及的困惑。月经作为女性生殖健康的“晴雨表”,其周期长短、规律性常被视为评估生理状态的重要指标。关于月经周期的认知误区普遍存在——有人因周期稍短而焦虑“卵巢早衰”,也有人忽视周期变化背后的健康隐患。本文将从科学角度解析月经周期的正常范围、影响因素及健康管理策略,帮助女性建立更全面的自我健康认知。

一、月经周期的科学定义与正常范围

1. 月经周期的计算方式

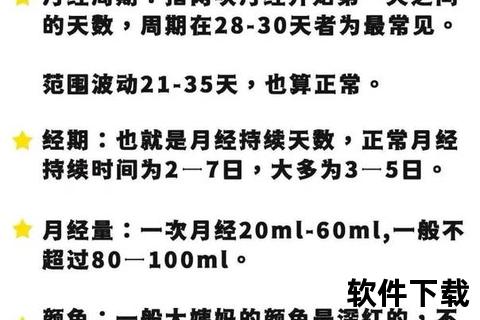

月经周期指两次月经来潮的第一天之间的间隔天数。例如,某次月经开始于3月1日,下一次开始于3月25日,则周期为24天。需注意的是,周期波动在7天内(如本月24天、下月28天)仍属正常。

2. 国际与国内的正常范围界定

根据国际妇产科联盟(FIGO)及我国指南,月经周期在21-35天之间均属正常,24天完全符合标准。仅有10%-15%女性的周期严格为28天,多数人存在个体化差异。若周期持续短于21天或长于35天,需警惕病理因素。

3. 周期24天的生理特点

周期较短的女性通常卵泡成熟速度更快,每月排卵更频繁。研究显示,这类人群的卵巢储备功能(如抗苗勒氏激素水平、有腔卵泡计数)可能略低于周期较长者,但并不意味着必然存在生育障碍或早衰。

二、月经周期缩短的潜在原因与风险

1. 生理性因素

2. 病理性因素

3. 外部影响因素

三、如何判断周期24天是否需就医?

1. 正常情况的标志

2. 需警惕的异常信号

四、周期管理:从日常保健到医学干预

1. 生活习惯调整

2. 医学检查与治疗

3. 特殊人群注意事项

五、破除误区:周期长短与衰老的关联

“周期短=老得快”是常见误区。尽管研究显示周期较短者卵巢储备可能偏低,但衰老是遗传、环境、生活方式共同作用的结果。临床案例中,周期24天但卵巢功能正常、自然妊娠的女性不在少数。关键在于通过科学检查区分生理性差异与病理性改变。

月经周期24天本身不是疾病,而是个体生理特点或健康状态的反映。女性应建立周期性记录习惯(推荐使用经期管理APP),既不过度焦虑,也不忽视潜在风险信号。当周期变化伴随身体不适或生育障碍时,及时就医远比盲目“保养”更有效。健康的生活方式、定期妇科检查与科学认知,才是守护生殖健康的三大基石。

参考文献(整合自要求核心研究)

1. Younis JS等. 月经周期长度与卵巢储备功能的关系研究. Hum Reprod Update. 2020.

2. FIGO月经周期临床指南. 2022.

3. 中国实用妇科与产科杂志. 卵巢早衰病因与诊疗共识. 2009.