辅酶Q10与维生素的关联常引发公众困惑,这种脂溶性物质究竟是维生素家族的成员,还是具有独立特性的营养素?本文从化学本质、生理功能到实际应用,为您揭开两者间的微妙关系。

一、辅酶Q10与维生素的本质差异

1. 定义与来源的生物学界限

维生素是人体无法自主合成、必须通过食物摄入的微量有机化合物,例如维生素C需从柑橘类水果获取。而辅酶Q10(CoQ10)在人体肝脏中可通过酪氨酸代谢途径自主合成,仅当年龄增长或疾病导致合成能力下降时,才需额外补充。

2. 化学结构的特异性

辅酶Q10的分子结构由苯醌环和10个异戊二烯单位构成,与维生素K、E有相似醌环结构,但侧链长度和功能基团显著不同。例如维生素E的生育酚结构不具备辅酶Q10的电子传递功能,这是其参与细胞能量代谢的核心机制。

3. 代谢路径的独立性

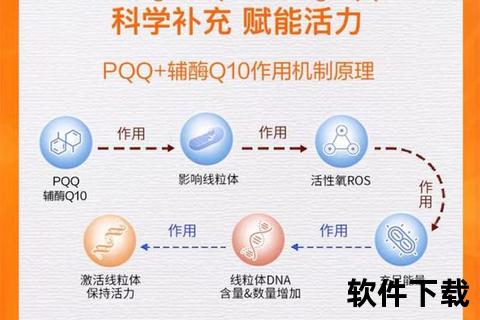

作为线粒体呼吸链的关键电子载体,辅酶Q10直接参与ATP生成,这一功能独立于维生素系统。而维生素B族(如B2、B3)虽也参与能量代谢,但仅作为辅酶前体,不直接介入电子传递。

二、功能对比:超越维生素的独特价值

1. 能量代谢的双重角色

辅酶Q10既是“细胞发电厂”线粒体的核心组件(帮助产生人体95%的ATP),又是脂质过氧化的抗氧化剂。这种双重功能使其在心脏、肝脏等高耗能器官中浓度远超普通维生素。相较之下,维生素E仅作为抗氧化剂存在,无法直接参与能量转化。

2. 抗氧化能力的量级差异

研究表明,辅酶Q10清除自由基的效率是维生素E的50倍。其还原型(泛醇)可直接中和氧自由基,而维生素E需依赖其他抗氧化物质再生,作用链更长。两者联用时可显著增强心血管保护效果,例如联合补充可降低动脉粥样硬化斑块面积达37%。

3. 临床应用的针对性

维生素缺乏症(如坏血病、夜盲症)有明确的疾病图谱和干预方案。而辅酶Q10的补充更聚焦于特定生理状态:

三、争议焦点:为何常被误归类为维生素?

1. 历史认知偏差

1957年辅酶Q10被发现时,其“维生素Q”的别称导致公众误解。实际上,国际营养科学联盟(IUNS)从未将其纳入维生素分类。

2. 商业宣传的误导

部分保健品夸大其“类维生素”属性以强化消费认知。需警惕宣称“包治百病”的产品,目前仅充血性心力衰竭等疾病被纳入药品级辅酶Q10的辅助治疗范围。

3. 检测技术的局限性

人体血液中辅酶Q10浓度难以精准测定,普通体检无法评估缺乏状态,这为过度营销留下操作空间。真正需要补充的人群仅限:

四、科学补充指南:从甄别到实践

1. 形态选择

2. 剂量与配伍

3. 特殊人群警示

五、饮食与生活干预策略

1. 天然食物来源

沙丁鱼(6.4mg/100g)、牛肝(3.3mg)、花生(2.7mg)等可提供基础量,但烹饪损失率达30%。

2. 生活方式增效

辅酶Q10与维生素的本质差异,体现了生物进化中能量代谢系统的精密分工。对于普通人群,均衡饮食(每周2次深海鱼+每日坚果)即可满足需求;特定生理状态者应在医生指导下科学补充。记住:没有任何营养素能替代健康的生活方式,规律运动与压力管理才是细胞活力的终极源泉。