月经是女性生理周期的自然现象,但许多人在这个阶段对针灸治疗的适宜性存在疑虑——究竟是否会加重不适?是否可能影响月经规律?医学界对这一问题的解答往往需要结合个体体质、治疗目的和穴位选择等多重因素。本文综合临床研究及专家观点,系统解析经期针灸的安全边界与科学依据。

一、月经期针灸的可行性:分情况讨论

月经期并非针灸的绝对禁忌,但需根据以下情况综合判断:

1. 适应症:针灸可能带来益处的情况

2. 禁忌症:需暂停或调整治疗的情况

二、风险机制:为何经期针灸需谨慎?

从生理学角度,月经期女性体内发生以下变化,直接影响针灸效应:

1. 激素波动与子宫敏感性:雌激素和孕激素水平下降,子宫肌层对刺激更敏感,针刺可能诱发异常收缩。

2. 盆腔充血状态:经期子宫内膜脱落伴随局部血管扩张,腰腹部针灸可能加重充血,导致经期延长。

3. 免疫与凝血功能变化:血小板活性降低,凝血时间延长,增加针灸后皮下出血风险。

临床案例显示,不当的经期针灸可能引发月经周期紊乱(如一月两次月经或闭经),甚至因过度刺激导致痛经加重。

三、安全操作指南:专家建议的7项原则

1. 精准评估个体状况

2. 穴位选择策略

3. 控制刺激参数

4. 特殊人群注意事项

5. 应急情况处理

若针灸后出现经量骤增、剧烈腹痛,可立即按压隐白穴(足大趾内侧甲角旁)止血,并就医排查器质性病变。

6. 辅以生活方式调节

7. 建立治疗记录

记录每次针灸时间、穴位及月经变化,帮助医生动态调整方案。例如某患者经期针刺足三里后经量增加,下次治疗可替换为阳陵泉。

四、何时必须就医?——识别危险信号

尽管针灸总体安全性较高,但出现以下情况需立即停止治疗并寻求专业帮助:

五、个体化决策是关键

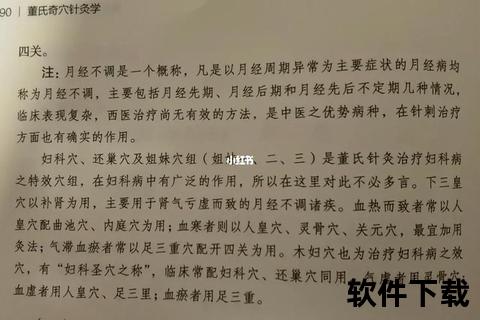

月经期针灸的适宜性需综合评估治疗目的、体质状态及操作规范。对于痛经患者,经期可能是最佳治疗窗口;而调理其他慢性病时,建议避开经血量大的阶段。最终决策应基于专业中医师的四诊合参(望、闻、问、切),而非简单的是非判断。患者可通过正规医疗机构的多学科会诊(如妇科与针灸科联合评估),制定最优化方案。