脑卒中,俗称“中风”,是我国居民致死致残的首要原因。每12秒就有一人发病,每21秒就有一人因此死亡。面对这场与时间的赛跑,掌握正确的急救措施、了解科学的治疗策略,是挽救生命、降低残疾的关键。本文将深入解析脑卒中急性期的核心用药原则与治疗策略,帮助公众建立科学认知。

一、脑卒中:快速识别与急救的“生死时速”

1. 识别脑卒中的“信号灯”

脑卒中症状常突然出现,表现为以下典型特征(FAST原则):

注意特殊人群差异:儿童卒中多与先天血管异常相关,症状易被误认为癫痫;孕妇因激素变化易形成血栓,突发剧烈头痛需警惕蛛网膜下腔出血。

2. 家庭急救“三要三不要”

二、急性期治疗:分秒必争的“生命防线”

1. 静脉溶栓:4.5小时黄金时间窗

缺血性脑卒中(占80%)的治疗核心是恢复血流。阿替普酶是国际公认的溶栓首选药,需在发病4.5小时内使用,可使1/3患者避免残疾。近年研究证实,新型溶栓药替奈普酶(TNK)在发病4.5-24小时、经影像评估存在可挽救脑组织的情况下仍可能有效。

禁忌症警示:近期手术、活动性出血、血压>185/110 mmHg的患者禁用溶栓。

2. 血管内取栓:大血管闭塞的“终极武器”

对于颈动脉等大血管堵塞患者,机械取栓可将治疗时间窗延长至24小时。研究显示,取栓联合溶栓可使血管再通率提升至80%以上,显著降低致残率。目前我国已要求三级医院卒中中心配备取栓设备,2025年目标取栓率达到13-15%。

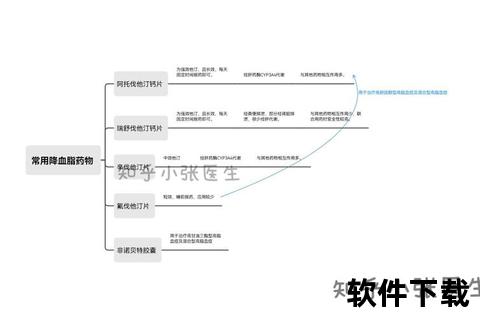

3. 抗血小板与抗凝治疗:防止血栓“卷土重来”

三、药物选择的“个体化密码”

1. 缺血性卒中:分层用药策略

| 患者类型 | 核心用药方案 |

|-||

| 超早期(<4.5小时) | 阿替普酶静脉溶栓+抗血小板治疗 |

| 非致残性小卒中 | 替格瑞洛(尤其存在CYP2C19基因突变) |

| 合并颅内外动脉狭窄 | 西洛他唑联合阿司匹林(降低再狭窄率) |

2. 出血性卒中:止血与降压双管齐下

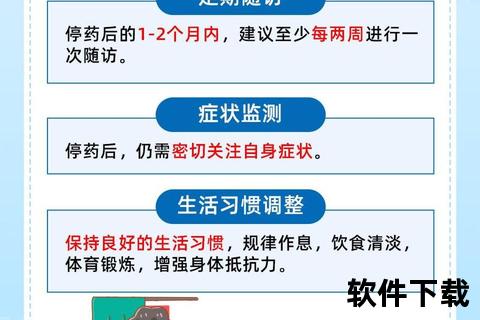

四、康复与预防:构筑“三级防护网”

1. 急性期康复启动越早越好

发病48小时后即开始床旁康复:

2. 二级预防用药“铁三角”

五、给公众的“健康行动清单”

1. 定期筛查:40岁以上人群每年检测颈动脉超声+同型半胱氨酸

2. 家庭药箱:配备血压计、阿司匹林肠溶片(需医生指导)

3. 饮食改良:采用“地中海饮食”模式,每日钠摄入<5克

4. 运动处方:每周3次快走(每次30分钟),可降低卒中风险27%

关键提示:脑卒中复发率高达17.1%,患者出院后需坚持用药、定期复查DSA或TCD,及时调整治疗方案。