咳嗽和痰液是感冒、过敏、支气管炎等疾病的常见症状,但盲目使用止咳药可能适得其反。复方异丙嗪作为一种经典药物,因其镇咳、祛痰的双重作用被广泛使用,但许多人对它的机制和适用场景仍存在误解。本文将结合临床研究和用药指南,解析其作用原理,并提供实用建议。

一、复方异丙嗪的镇咳祛痰机制

1. 中枢性镇咳:阻断“咳嗽信号”传递

复方异丙嗪的核心成分异丙嗪属于吩噻嗪类抗组胺药,其镇咳作用主要通过抑制延髓咳嗽中枢实现。延髓是控制咳嗽反射的关键区域,当呼吸道受到刺激时,信号通过迷走神经传递至延髓,触发咳嗽。异丙嗪通过竞争性阻断H1受体,降低中枢神经的敏感性,从而减少咳嗽频率。

复方制剂中的其他成分(如右美沙芬)可能协同增强中枢抑制作用,尤其适用于干咳或夜间咳嗽。

2. 外周祛痰:改善痰液排出条件

复方异丙嗪的另一重要机制是降低痰液粘稠度。例如,配方中的愈创甘油醚通过刺激胃黏膜,反射性促进支气管腺体分泌,稀释痰液;氯化铵则通过渗透作用使痰液变稀,易于咳出。这种“祛痰优先、镇咳辅助”的策略,避免痰液滞留加重感染。

3. 抗炎与抗过敏:缓解病因

复方异丙嗪中的抗组胺成分可拮抗组胺引起的支气管痉挛和黏膜水肿,尤其适用于过敏性或哮喘相关咳嗽。对于感冒合并鼻塞、流涕的患者,其镇静作用还能减轻呼吸道刺激。

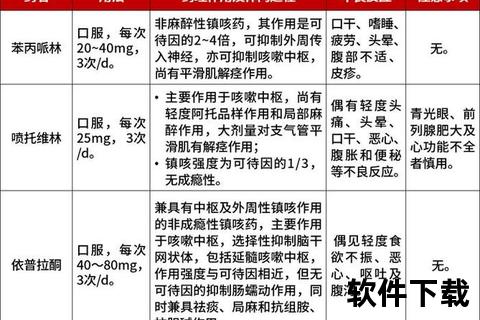

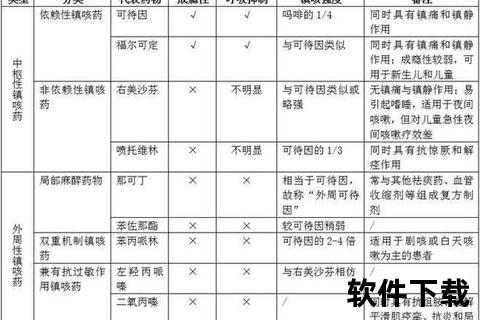

二、临床应用场景与注意事项

1. 适用人群与症状

2. 用法与剂量

3. 联合用药建议

三、风险提示与常见误区

1. 禁忌症与副作用

2. 常见误区解析

痰液未排出时强行镇咳可能导致肺部感染加重。建议痰多者先祛痰,再酌情镇咳。

儿童代谢能力差,需严格按体重或体表面积计算,避免中毒。

部分复方药含或可待因,可能引发心悸或成瘾,需仔细阅读成分表。

四、何时就医?家庭护理建议

1. 居家应对措施

2. 需立即就医的信号

五、总结与行动建议

复方异丙嗪通过多靶点作用缓解咳嗽,但其使用需基于病因和个体差异。普通患者应避免自行长期用药,儿童及特殊人群务必遵医嘱。未来研究可进一步探索其与新型祛痰药的协同作用,以平衡疗效与安全性。

行动指南:

1. 记录咳嗽频率、痰液性状,帮助医生判断病因。

2. 阅读药品说明书,确认成分与禁忌症。

3. 儿童用药前咨询儿科医生,优先选择单一成分制剂。

通过科学理解药物机制与合理应用,我们不仅能缓解症状,更能避免潜在风险。咳嗽不是“敌人”,而是身体发出的警示信号,正确应对才是关键。