疱疹病毒感染是全球最常见的传染性疾病之一,从儿童水痘到成人带状疱疹,从唇周反复发作的单纯疱疹到生殖器疱疹的困扰,这些病毒不仅带来皮肤黏膜的损伤,还可能引发神经痛、脑炎等严重后果。面对这类疾病,阿昔洛韦片作为抗病毒治疗的“一线药物”,因其独特的作用机制和广泛的适应症,成为临床治疗的核心选择。如何正确理解它的作用原理?哪些症状适合使用?特殊人群用药需注意什么?本文将深入解析,为公众提供科学的用药指导。

一、病毒如何“潜伏”与“复活”?——疱疹病毒的生命周期解析

疱疹病毒家族(如HSV-1、HSV-2、VZV)具有典型的潜伏感染特性。初次感染后,病毒会沿着神经轴突迁移至神经节内长期潜伏。当人体免疫力下降(如压力、疲劳、感染或免疫抑制治疗),病毒可重新激活,沿神经扩散至皮肤或黏膜,引发水疱、疼痛等症状。例如,带状疱疹的“刀割样疼痛”正是病毒破坏神经组织的表现,而单纯疱疹的反复发作则与病毒周期性复活相关。

二、阿昔洛韦片:精准病毒DNA复制的“分子导弹”

阿昔洛韦的抗病毒机制体现了“靶向治疗”的智慧,其作用分为三步:

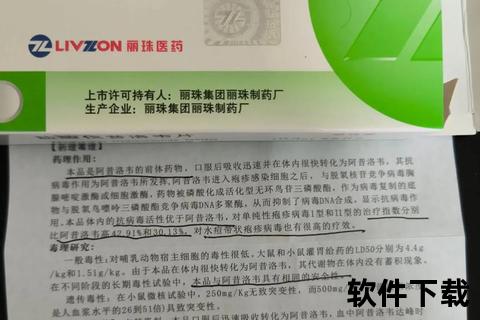

1. 选择性激活:病毒特有的胸苷激酶(TK)将阿昔洛韦磷酸化为活性形式,而健康细胞因缺乏此酶,几乎不受影响,大幅降低毒性。

2. 阻断DNA合成:活性形式的三磷酸阿昔洛韦(ACV-TP)竞争性抑制病毒DNA聚合酶,并作为“假核苷酸”嵌入DNA链,导致复制终止。

3. 高效低毒:对正常细胞DNA聚合酶的亲和力仅为病毒酶的1/3000,实现精准打击。

三、明确适应症:哪些情况需要使用阿昔洛韦片?

1. 单纯疱疹病毒感染

2. 带状疱疹

典型症状为单侧带状分布的水疱伴剧烈神经痛,50岁以上患者易遗留后遗神经痛(PHN)。发病72小时内用药可加速皮损愈合,减少PHN风险。

3. 水痘

适用于免疫缺陷儿童或成人水痘,可抑制病毒扩散,减少肺炎等并发症。

四、正确用药方法:剂量、疗程与常见误区

五、特殊人群用药:儿童、孕妇与肾功能不全者

六、安全性解析:如何避免不良反应?

阿昔洛韦的常见不良反应包括:

七、与其他抗疱疹药物的对比

八、家庭护理与就医信号

科学认知,合理干预

阿昔洛韦片作为抗疱疹病毒治疗的基石药物,其价值在于精准抑制病毒复制的同时最大限度保护人体细胞。正确认识其适应症、掌握用药细节、警惕潜在风险,才能让这一“分子导弹”发挥最佳疗效。对于反复发作或重症患者,及时就医并配合医生制定个体化方案,是战胜疱疹病毒感染的关键。