在日常生活中,我们常常需要将国际通用的千克(kg)与市制单位“斤”进行转换。例如,购买食材时,商贩可能用“斤”标注重量,而电子秤显示的是千克;健康管理中,体重数据可能需要在两种单位间切换。理解这两种单位的关系,不仅是解决实际问题的关键,更是避免误解、提升生活效率的基础。

一、科学解析:为什么1千克等于2斤?

1. 单位定义与历史背景

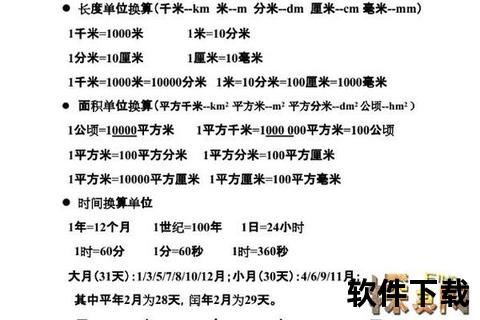

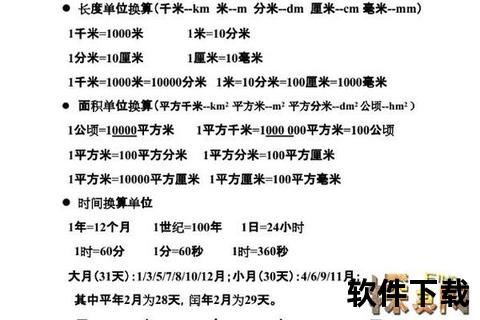

千克:国际单位制(SI)中的基本质量单位,定义为普朗克常数的固定值,具有全球统一性。其标准化确保了科学研究和国际贸易的精确性。

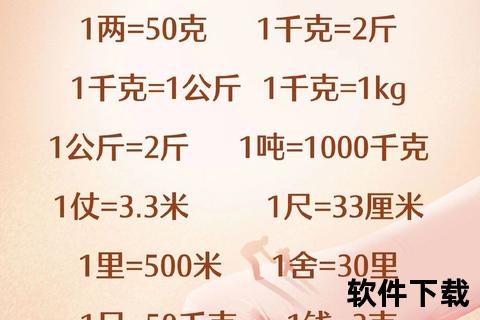

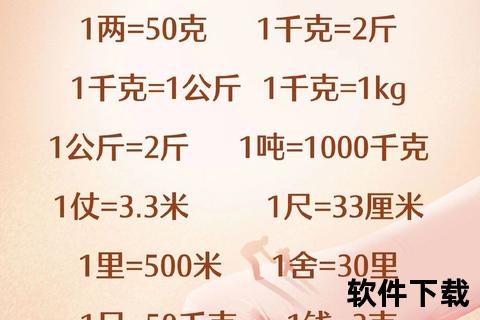

斤:中国传统市制单位,1斤=500克。这一标准在1959年被中国国务院正式确认,用于日常生活场景。由于历史原因,“斤”在不同地区曾有差异(如旧制1斤=16两),但现代已统一为十进制。

2. 换算公式推导

根据定义:1斤=500克,而1千克=1000克,因此1千克=1000克 ÷ 500克/斤 = 2斤。

简单记忆法:将千克数值乘以2即得斤数,反之则除以2。例如,5kg=10斤,15斤=7.5kg。

3. 常见误区与澄清

公斤≠斤:1公斤=1千克=2斤,但“公斤”是公制单位,而“斤”是市制单位,需注意术语差异。

国际差异:部分亚洲国家(如日本、韩国)的“斤”定义与中国不同,需注意区分。

二、实用场景:如何在不同需求中准确换算?

1. 日常购物与烹饪

示例:超市标签显示“猪肉12.5kg”,转换为斤则为25斤;食谱中“面粉500g”对应1斤,可快速估算用量。

快速估算技巧:若需将斤转换为千克,可先减半再调整小数。例如,37斤→37÷2=18.5kg。

2. 健康管理与医疗场景

体重监测:若体重秤显示65kg,相当于130斤;孕妇体重增长建议通常以千克为单位(如孕期增重10-12kg≈20-24斤),需注意医嘱中的单位。

用药剂量:部分药物说明书中剂量以克(g)或毫克(mg)标注,需避免与市制混淆。例如,0.5g药片=500mg,而非“半斤”。

3. 特殊人群注意事项

儿童与老人:儿童体重增长常以千克记录(如每月增长0.5kg≈1斤),而老年人可能更习惯用斤体重,家属需协助转换。

国际旅行与跨境购物:美国使用磅(1磅≈0.45kg),欧洲常用公斤,需提前熟悉当地单位。

三、工具与技巧:提升换算效率

1. 在线换算工具

推荐使用“单位换算器”网站或手机应用(如“Convert Units”),输入数值即可自动转换,适合复杂场景(如盎司、磅与斤的混合计算)。

操作示例:输入“3.5kg”,选择“转换为斤”,结果直接显示“7斤”。

2. 手动计算法

口诀记忆:“千一半,斤两翻;乘二除二,简单不烦”。

近似值速算:若需快速估算,可忽略小数点后数值。例如,4.8kg≈9.6斤→按10斤计算。

3. 常见物品参照法

标准参照物:1瓶500ml矿泉水≈1斤,1袋10kg大米≈20斤,可辅助直观理解。

体重对比:成人平均体重60-75kg(120-150斤),新生儿约3kg(6斤)。

四、误区与风险:错误换算的后果

1. 健康管理中的隐患

体重误判:若将50kg误算为100斤(正确应为100斤),可能导致减肥或增重目标偏差。

药物过量风险:将“每日最大剂量2g”误解为“2斤”,可能引发严重健康问题。

2. 法律与商业纠纷

贸易争议:进出口商品若因单位混淆导致数量错误,可能引发合同纠纷。

消费者权益:商家若故意模糊单位(如标价“5元/斤”但按kg结算),属欺诈行为。

五、行动建议:如何避免换算错误?

1. 双重确认法:重要数据(如医疗记录、合同条款)同时标注两种单位。

2. 日常练习:通过购物小票、体重记录等场景反复练习,强化记忆。

3. 使用智能设备:电子秤可切换单位显示,手机设置单位换算快捷功能。

4. 教育普及:家长可通过烹饪、购物教儿童学习单位换算,提升数学应用能力。

掌握千克与斤的换算,不仅是数字的转换,更是对科学逻辑与生活智慧的融合。通过理解定义、熟练工具、规避误区,我们能够更从容地应对健康管理、日常消费等多场景需求。正如医学专家所言:“准确的数据是健康决策的基石”,而清晰的单位认知,正是守护这份“准确”的第一步。

相关文章:

文章已关闭评论!